Les 25 mythologies du «Temps»

«LE TEMPS», 25 ANS. A l'occasion de ses 25 ans, Le Temps déploie ses «mythologies», de Barack Obama à Roger Federer, d’Harry Potter à EasyJet. Autant de figures et d’objets fétiches qui ont bouleversé notre époque

- Textes: Luis Lema, Virginie Nussbaum, Stéphane Gobbo, Alexandre Demidoff, Célia Héron, Agathe Seppey, Laurent Favre, Nicolas Dufour, Eléonore Sulser, Lisbeth Koutchoumoff, Julien Burri, Philippe Simon et Juliette De Banes Gardonne

- Illustrations: Laura Breiling pour Le Temps.

- Réalisation: Marie-Amaëlle Touré

1. EasyJet

En 1927, Charles Lindbergh traverse l’Atlantique aux commandes du Spirit of St. Louis. L’exploit est retentissant, promesse de distances raccourcies entre les continents. En 1995, l’entrepreneur britannique Stelios Haji-Ioannou crée EasyJet. La nouvelle est fracassante, avènement d’une Europe où les trajets aériens sont moins chers que les voyages ferroviaires. Désormais, on peut sur un coup de tête aller faire la fête à Amsterdam, visiter un musée à Vienne, voir un match de foot à Liverpool ou dévaliser les magasins à Nice.

La couleur orange envahit les halls d’aéroport, les Airbus A320 et Boeing 737 nous deviennent aussi familiers que les trains. Des hommes et femmes d’affaires aux touristes balnéaires, en passant par les étudiants et les retraités, tout le monde adopte EasyJet. Deux décennies plus tard viendront les débats sur les énergies fossiles et les dérèglements climatiques, la nécessité de décarboner nos vies et de prôner une croissance modérée et durable. En 2023, réserver un vol EasyJet n’est plus un geste anodin, le low cost est culpabilisant.

2. Nelson Mandela

Le mythe qui entoure Nelson Mandela est tellement vaste qu’il intègre même… sa propre négation. Au soir de sa vie, raconte l’histoire, le vieil homme s’en est pris vertement à la fondation qui portait son nom, lui demandant de cesser d’en rajouter. «Je suis fait de chair et de sang», se serait exclamé l’ancien prisonnier politique le plus célèbre de la planète, quelques années avant sa mort, le 5 décembre 2013. Assez de cette idolâtrie! Assez de ce qui est pratiquement devenu une marque déposée! N’y a-t-il pas d’autres voix, d’autres trajectoires pour incarner la lutte contre l’apartheid? Le vieux sage demande à ses proches de cesser d’afficher partout son visage. «Au moins, photographiez plutôt mes mains…»

Rien n’y a fait, bien sûr. Ce parcours est trop exemplaire, qui voit un destin individuel mûrir, s’apaiser, éclore et pardonner à ses ennemis, le long des 27 années que durera sa détention physique. Puis vient la culmination lorsque cet accomplissement personnel coïncide avec la rédemption de toute une nation, obligée de céder face à pareille détermination. Nelson Mandela deviendra le premier président d’un pays autrefois en noir et blanc qu’il a réussi à rassembler sous une bannière étincelant de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel.

A lire (2013): Nelson Mandela, l’apôtre de la réconciliation, est décédé

Oubliées les contradictions du personnage, que l’on amalgame faussement à Gandhi, mais qui n’était pas adepte des méthodes non violentes; gommée l’habile utilisation politique qui en a été faite très rapidement par ses collègues du Congrès national africain (ANC) ; aplaties, les polémiques au sujet de sa femme Winnie ou de son successeur Jacob Zuma. Dans ce cheminement vers la pleine réalisation, nulle erreur n’est envisageable, seules comptent les étapes de l’apprentissage. Il y a de toute évidence un modèle christique dans ce sacrifice et cette résurrection. Mais on perçoit aussi la recette des méthodes de développement personnel qui encombrent les rayons des librairies: gardez pleine confiance, trouvez votre vrai moi, et tout le reste suivra, comme par miracle.

3. Harry Potter

Il a le front le plus connu du monde et des initiales au pouvoir incroyable. Capables de convoquer à elles seules un univers, fait de balais volants, de chapeaux bavards et de chaudrons baveurs. Depuis un quart de siècle, Harry Potter, le sorcier qui s’ignorait, est impossible à ignorer.

Sa naissance, dans un train entre Londres et Manchester, est de ces success stories trop romanesques pour être vraies. Ou comment au début des années 1990, Joanne Rowling, mère célibataire qui peine à boucler ses fins de mois, imagine dans un wagon bringuebalant l’histoire d’un orphelin à lunettes et aux dons extraordinaires. A défaut de stylo, c’est dans sa tête que la Britannique esquisse les premiers traits de son héros. Ça tombe bien, le train a du retard. Suivront cinq longues années d’écriture, un manuscrit refusé par plusieurs éditeurs – s’en sont-ils jamais remis? – avant que ne soit publié en 1997 Harry Potter à l’école des sorciers. Sous le nom de plume androgyne de J.K. Rowling, histoire de ne pas rebuter les garçons – toute une époque!

Il y a un nom pour le sortilège qui frappe alors la planète: «stupéfix». Les aventures de Harry, Ron et Hermione captivent les imaginaires et se font saga, traduite en 79 langues. Dans un monde instable, de plus en plus désécularisé, les romans deviennent à la fois échappatoire et quasi-religion pour une génération en quête de sens et d’enchantement. Des bibles avec leurs mythes, leurs reliques, leur morale – l’amour triomphe du mal, la tolérance est une force.

Harry Potter, légende et ciment générationnel, est éternel

Lire devient irrésistible et, magie, chaque tome voit les queues s’allonger devant les librairies. Le phénomène métamorphose les rayons jeunesse, conquis par les gros volumes de fantasy, mais ni Percy Jackson ni Katniss Everdeen n’égaleront Harry et ses 500 millions d’exemplaires vendus. De quoi propulser J.K. Rowling au rang des auteurs britanniques les plus lus… et des heureux milliardaires.

Lire également (2014): Harry Potter est de retour

Le cinéma reconnaît une potion qui marche. La franchise de huit films, ses enfants stars et ses cascades de célesta marqueront eux aussi la décennie. Tout ce que Harry touche se transforme en or, alors l’empire Rowling fait fructifier ses lingots: produits dérivés, parcs, jeux vidéo… Un quart de siècle plus tard, la «pottermania» serait-elle devenue un produit commercial? C'est égal: rien ne peut entacher les murs de Poudlard, pas même les opinions controversées de sa créatrice. Et il suffit de voir des trentenaires se réfugier cycliquement dans les livres ou jouer au Quidditch sur l’herbe, un balai entre les jambes, pour s’en convaincre: Harry Potter, légende et ciment générationnel, est éternel.

4.Titanic

Jack et Rose sont sur un paquebot. Un iceberg plus tard, les voici arrimés à un débris flottant au milieu des eaux glacées de l’Atlantique… Lorsqu’il propose aux studios ce qui va devenir le plus gros succès de l’histoire du cinéma, record qu’il a depuis lui-même battu avec Avatar, James Cameron évoque une relecture de Roméo et Juliette sur un bateau qui coule.

Lire aussi: «Titanic», toujours roi du monde vingt-cinq ans plus tard

Alors que personne n’y croit vraiment, la rumeur d’un grand film montera peu à peu et, dès sa sortie américaine en décembre 1997, Titanic deviendra un tsunami commercial submergeant le box-office, avant de prendre la forme d’un raz-de-marée mondial lorsqu’il déferlera en janvier suivant sur les écrans européens. Tandis que les salles affichent complet malgré la longueur du film, la chanson My Heart Will Go On interprétée par Céline Dion devient un hymne générationnel et le «I’m the king of the world!» hurlé par Leonardo DiCaprio à la proue du navire entre dans la culture populaire. Vingt-cinq ans plus tard, Titanic n’est pas le plus grand film de tous les temps, mais le plus culte.

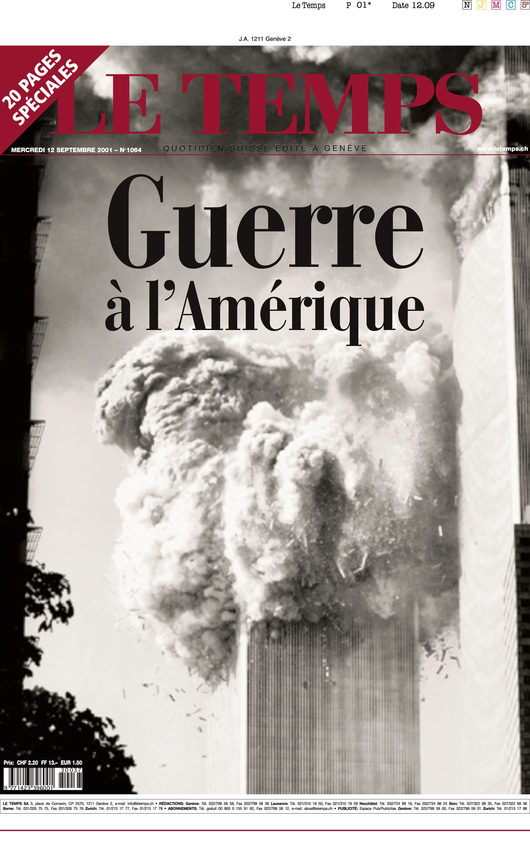

5. Le 11-Septembre

Un tas de ruines fumantes. Voilà à quoi est réduite l’Amérique et, au-delà, toute la civilisation occidentale. Bien sûr, ces amoncellements de pierres et de vestiges tordus, derrière lesquels transparaissent les rayons du soleil couchant de Manhattan, ce pourrait tout aussi bien être les ruines des kraks de l’Orient: ces châteaux forts édifiés par les croisés en Syrie ou en Palestine, autant de forteresses des empires chrétiens attaquées en leur temps par les troupes de Saladin sur leur route de la reprise triomphale de Jérusalem.En plus de deux décennies, à mesure que se déployaient leurs implications et leurs conséquences, les attentats du 11 septembre 2001 n’ont fait que se recouvrir de couches de significations supplémentaires. Une nouvelle «croisade»? Elle sera officiellement annoncée en ces termes par le président George Bush moins d’une semaine plus tard. Les musulmans, à partir de ce moment, seront collectivement soupçonnés de vouloir rejoindre le camp du mal absolu, aux côtés des compagnons de Saladin. Un peu partout, les empires contre-attaquent. Et ce n'est pas un titre de film: Afghanistan, Irak, puis dans les nouveaux contextes qui se mettront en place – Liban, Géorgie, Libye, Syrie, Irak encore, Yémen, Sahel. Puis Ukraine. Jamais peut-être les interventions militaires étrangères ne se seront succédé à pareil rythme.

Confusion, guerres, peurs, violences… En faisant exploser tous les repères, en rendant caduques les utopies, le 11-Septembre a ouvert la porte à l’ère de «l’effondrement», dans laquelle la fin du monde n’est plus qu’une issue possible parmi d’autres. Sur les écrans de la planète entière, là où la technologie occidentale a transféré la réalité brouillonne du monde, les avions se heurtent en boucle aux tours jumelles et ne cessent de s’en prendre, à travers elles, au cœur même de la puissance américaine – notre puissance, qui étale ainsi sa vulnérabilité.

En images: Les Etats-Unis commémorent le 11-Septembre

En réalité, l’effroi est d’autant plus grand que les assaillants ont retourné contre les victimes leurs propres armes. A ces avions de ligne transformés en bombes, à cette panique mondiale déclenchée par les images des tours fumantes feront écho, plus tard, les combattants de l’Etat islamique, ces héritiers du djihad qui singent les clips vidéo en décapitant leurs proies dans de macabres mises en scène dignes d'Hollywood. Aux Occidentaux longtemps assoupis par Hypnos s’en prend Thanatos, son frère jumeau.

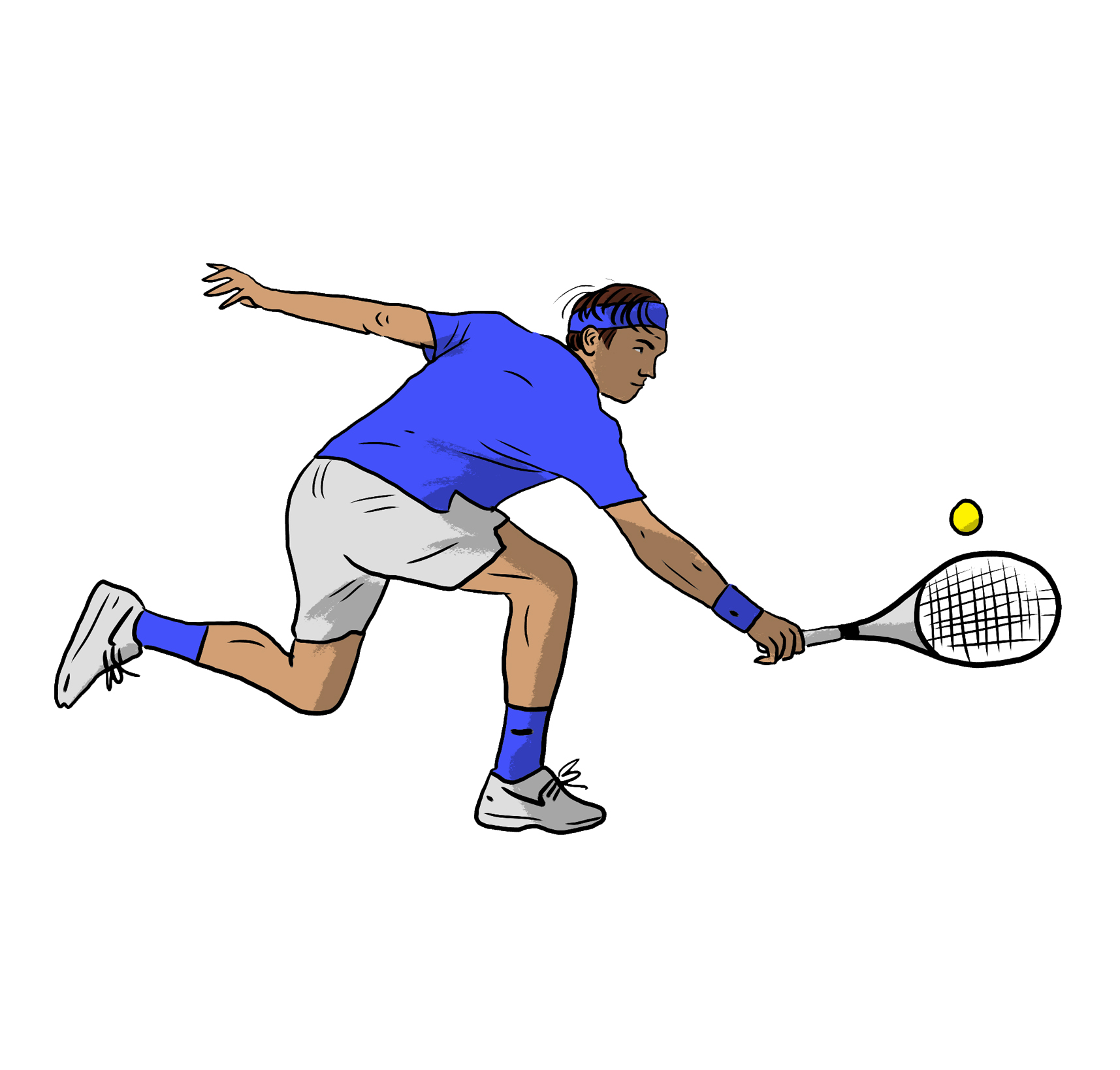

6. Roger Federer

Depuis le 23 septembre 2022, Roger Federer n’est plus un tennisman professionnel. Même s’il a affirmé qu’il jouerait toujours à ce jeu, même s’il est probable qu’il le fera publiquement dans le cadre de matchs exhibitions ou de compétitions sur le Senior Tour, il nous faut nous habituer à parler de lui au passé. Federer était le tennis. Durant un quart de siècle, il fut nos dimanches de finale, notre liturgie nationale, nos joies passagères et nos regrets éternels.

Cette connexion dépassait largement des limites de la Suisse. Sa silhouette immédiatement reconnaissable, ses silences, le langage universel du sport le rendaient accessible à tous. Nul besoin d’aimer le tennis ni même de le connaître pour comprendre qu’il était différent des autres joueurs. Ses matchs représentaient «une expérience religieuse», selon la formule de l’écrivain David Foster Wallace. A bien y réfléchir, il y a longtemps que Federer se conjuguait au passé. Ses meilleures années (2004 à 2006) datent de bientôt vingt ans; Nadal et maintenant Djokovic, qui s’applique à lui prendre un à un tous ses records, l’ont largement dominé durant la dernière décennie. Il y a quelques années déjà que l’on dénombrait plus de nouveaux livres sur Federer que de matchs de Federer.

Cette connexion dépassait largement des limites de la Suisse. Sa silhouette immédiatement reconnaissable, ses silences, le langage universel du sport le rendaient accessible à tous. Nul besoin d’aimer le tennis ni même de le connaître pour comprendre qu’il était différent des autres joueurs. Ses matchs représentaient «une expérience religieuse», selon la formule de l’écrivain David Foster Wallace. A bien y réfléchir, il y a longtemps que Federer se conjuguait au passé. Ses meilleures années (2004 à 2006) datent de bientôt vingt ans; Nadal et maintenant Djokovic, qui s’applique à lui prendre un à un tous ses records, l’ont largement dominé durant la dernière décennie. Il y a quelques années déjà que l’on dénombrait plus de nouveaux livres sur Federer que de matchs de Federer.

Au fond, la retraite de Federer ne change pas grand-chose à l’affaire, parce qu’il était déjà hors du temps. Futuriste avant d’être dépassé. Intemporel, surtout, par sa capacité à incarner une certaine idée du sport: fair-play, charisme, beauté du geste, sobriété et élégance. Et en même temps bien de son époque, icône mondialisée, athlète sponsorisé et, par certains côtés, personnage aseptisé. Parce qu’il donne à voir des hommes seuls confrontés à des adversaires comme autant d’énigmes à résoudre, un court n’est rien de moins qu’une scène de théâtre faite d’herbe ou de terre battue, entourée de spectateurs. Le jeu de Federer incarnait la manière rêvée dont nous aimerions toujours nous sortir de situations difficiles: avec grâce, avec ce sentiment de maîtriser les éléments. Il donnait à voir un monde où tout était à sa juste place.

Lire aussi: On ne naît pas Federer, on le devient

Puisqu’il n’est pas de perfection qui dure, Federer a aussi beaucoup perdu et souvent pleuré, et cette fragilité d’homme moderne a contribué à la légende du champion. La dernière image de Roger Federer, lors de ses adieux à Londres, le montre en larmes, effleurant pudiquement la main de Rafael Nadal, son plus grand rival. Jusque dans sa façon de partir, il aura redéfini les codes du sport.

7. Britney Spears

«Oops!… She did it again»: le jour se lève sur le millénaire et le monde a, encore une fois, les yeux rivés sur Britney. Dans son nouveau clip, la chanteuse fait la moue et agite sa combi spatiale en latex rouge. Une lolita dans la stratosphère – littéralement. A 19 ans, Britney Spears frise déjà les 30 millions d’albums vendus, du jamais vu pour une pop star féminine. Et un tournant pour cette gamine de Louisiane, passée d’une vie modeste aux studios du Mickey Mouse Club, avant d’atteindre le statut d’idole des ados. Qui se verraient bien, elles aussi, en écolières aux moues lascives.

Lire également: #FreeBritney: Spears, martyre des années 2000

Icône des années 2000, qui voient les filles embrasser ouvertement leur sexualité (ça fait vendre!), Britney sera paradoxalement broyée par son époque, victime de la misogynie ambiante comme des mutations médiatiques. Alors que le web explose, la presse people guette le moindre faux pas de ses starlettes, Britney en tête – la sienne, rasée, fera le bonheur des tabloïds en 2007. Un destin haché, entre tubes et scandales, avant le silence. Il faudra attendre 2021, et la polémique autour de la tutelle exercée par son père, pour que Britney, vieille copine des millennials, devienne porteuse d’un hashtag (#FreeBritney)… et d’un mea culpa sociétal.

8. Banksy

Son nom n’évoque aucun visage, mais une silhouette à capuche qui évolue la nuit, dans les villes, le long des murs, un graffeur furtif armé de bombes de peinture et de pochoirs. Un descendant de Fantômas et d’Arsène Lupin. Ses œuvres sont exécutées le plus rapidement possible. Elles sont éphémères, photographiées, détruites, volées parfois, récupérées, protégées enfin, depuis que le marché se les arrache. Elles dessinent sur les murs des rats facétieux, des filles au ballon rouge, des slogans plein d’humour, de dérision, de liberté, des appels à la résistance, au détournement d’autorités, de publicités; des fenêtres vers l’ailleurs. Anonyme, Banksy «revendique» ses œuvres, comme d’autres leurs attentats.

Banksy est un mythe contemporain qui tente d’échapper à son devenir mythologique

Lire aussi (2021): «La fille au Ballon», œuvre partiellement autodétruite de Banksy, vendue pour 23,5 millions de francs

Banksy ne dit pas que nuit, clandestinité et résistance. Banksy est aussi synonyme d’œuvres d’art vendues aux enchères pour des sommes faramineuses, d’expositions pirates à succès – comme à Zurich en ce moment, où il est célébré sans son aval. Banksy, c’est encore Dismaland, une parodie de parc d’attractions, ou cette œuvre d’art qui s’autodétruit sitôt vendue. Banksy ce sont des engagements artistiques, politiques et financiers là où ça brûle et où ça souffre sur la planète: une silhouette sur les murs bombardés de Kiev, le parrainage de SOS Méditerranée, le lancement du Louise Michel, l’ouverture du Walled Off Hotel avec vue sur le mur qui sépare les Palestiniens des Israéliens, manière de mettre le nez de ses «clients» sur ce qu’il veut dénoncer en les invitant à séjourner «à portée de vue d’un mirador de l’armée».

Banksy est un mythe contemporain qui tente d’échapper à son devenir mythologique. L’artiste britannique joue à plein des codes médiatiques, tout se dérobant aux jeux qu’on veut lui faire jouer. L’anonymat qu’il est parvenu à conserver lui donne cette liberté. Rattrapé par les musées et le marché de l’art qui se sont emparés du street art dont il est l’étoile première, Banksy s’évertue et parvient, souvent, à garder une longueur d’avance, à la fois porté et empêché par son immense succès et son incroyable popularité.

9. La capsule Nespresso

Un matin, la capsule Nespresso est entrée dans nos vies, comme Aladin sortant d’une cafetière. C’était en 2006 sans doute, l’année où le comédien George Clooney, tout juste désigné par l’hebdomadaire People «l’homme en vie le plus sexy», devenait la tête de gondole de la marque helvétique. Il disait «What else?» dans un sourire complice et on se sentait accueilli dans sa confrérie. Avec George, on était beaucoup à opérer une révolution de palais dans nos cuisines. On remisait sans une larme, ingrats que nous étions, la bonne cafetière italienne de nos années militantes ou bohèmes, ravalée d’un coup au rang d’antiquité. A la place, une machine à café couleur ébène ou carmin annonçait des plaisirs plus raffinés et témoignait d’une aisance nouvelle. Dans un bocal transparent, des cosses colorées renfermaient le grain torréfié, issu des meilleures cultures, assurait la publicité. Un nectar à portée de doigts, à la maison comme sur son lieu de travail.

A lire: Au cœur du cycle de vie d'une tasse de café

Cette capsule, dont le principe a été inventé au début des années 1970 par le Vaudois Eric Favre, un ingénieur en aérodynamique, est l’air de rien un rehausseur d’image. Ses adeptes communient dans la même vision d’un monde cool, fluide, lisse, à l’image de l’opercule en aluminium de la dosette. La cafetière italienne, ou cafetière Moka, conçue par l’Italien Alfonso Bialetti en 1933, était bruit et sueur. Sur le feu, elle ahanait, vrombissait et sifflait au moment de l’extase. Le coït d’un charbonnier. La promesse aussi d’une aube révolutionnaire. Avec son bec d’animal fabuleux, la machine Nespresso vous projette dans l’empyrée de ceux et celles que les lois de la gravité n’affectent pas, ou moins. Oublié le labeur des cultivateurs, les fractures de la planète. Comme George Clooney dans Gravity, vous vous surprenez certains matins à planer, dans l’illusion d’un luxe partageable. Dans la tasse, le goût fort d’une harmonie cosmique. Roturière par nature, la cafetière italienne manque parfois.

10. Le tatouage

Dans les années 1980, le tatouage était réservé aux prostituées et aux mauvais garçons. Avoir de l’encre dans la peau vous empêchait d’exercer à peu près tous les métiers – sauf marin, camionneur ou chanteur de rock. En Suisse, les tatoueurs travaillaient de manière clandestine, les gérances refusaient de leur louer une vitrine. Puis, peu à peu, le tatouage a acquis ses lettres de noblesse, notamment avec l’influence de la famille Leu, réputée internationalement, installée à Lausanne puis à Sainte-Croix. Il est devenu une tendance massive, avec des pièces de plus en plus grandes qui s’exhibent sans complexe, y compris sur le cou ou les mains, parties non recouvertes par les vêtements.

Le tatouage n’est pas forcément un gage d’originalité. Tout comme le choix des prénoms, il suit des modes et vous inscrit dans une époque précise: après les têtes de loup et les dauphins, qui ont fait fureur dans les années 1990, après le cyberpunk, le tribal, le rétro, les étoiles, nous sommes toujours, en gros, dans la vague du style cartoon et des lettrages – noms et devises arborés sur la peau, à l’image des footballeurs. Qu’importe, c’est l’illusion qui compte. Considérons que nous sommes les seuls à avoir Bob l’éponge et la vague d’Hokusai tatoués sur les biceps. Nous sommes uniques.

Ce qu’il y a de plus profond en l’homme, c’est la peau

Dans une société devenue de plus en plus «liquide», c’est le moyen de durer, d’affirmer une identité et de la graver dans le marbre. On change à plusieurs reprises de travail et de métier, de domicile, de couple, mais, a priori, pas de derme. Quant aux techniques d’effacement au laser, elles sont encore trop onéreuses et peu efficaces pour faire disparaître les grandes pièces et la polychromie.

Lire également: «Swiss Tattoo», ou la qualité suisse dans la peau

Sur les réseaux, les «amitiés» se font et se défont en un clic, la mémoire collective rétrécit comme peau de chagrin, dans le virtuel tout s’évanouit… Qu’est-ce qui dure, si ce n’est la bonne vieille écriture sur parchemin? Nous refusons d’être effaçables et déclinons nos épreuves, nos voyages, nos disparus, nos rêves, nos amours, les noms de nos enfants sur notre épiderme. «Ce qu’il y a de plus profond en l’homme, c’est la peau», rappelait déjà Paul Valéry.

11. Les bobos

C’est en l’an 2006, avec son riff de guitare et son accent franchouillard, que le chanteur Renaud se moquait en musique de l’émergence des bourgeois bohèmes, ou bobos pour les intimes. Par son mode de vie urbain aisé et ses aspirations écologiques, ce drôle d’animal, héritier de la contre-culture, essaimait à Paris, à Londres et à Berlin. Devenant un véritable phénomène de société, il s’était mis à fasciner les sociologues et les médias.

Lire aussi (2016): Les «bobos» sont-il des plaies?

Il avait eu du flair, David Brooks, en lançant à la face du monde ce concept de «bobo» , contraction sonore amusante. Oxymore ingénieux aux antipodes des petites blessures de notre enfance. La sociologie n’avait pourtant pas vu d’un bon œil que cet éditorialiste du New York Times à la subjectivité revendiquée s’aventurât sur les plates-bandes de la reine des sciences humaines. Critiquant le fond et la forme de cette nouvelle catégorie aux contours flous, les sociologues arguaient que l’apparition du «bourgeois bohème» était une idéologie au sens marxiste du terme, destinée à justifier l’ordre établi. Aussitôt apparu, aussitôt déconstruit? Adoubé autant que détesté, le bobo s’était pourtant infiltré dans nos subconscients, ruisselant dans nos conversations. Effet performatif assuré: nommer c’est déjà exister.

Sans prétendre s’aventurer sur des pentes épistémologiques glissantes, on sait que le bobo fut un gentrifieur des premières heures. Un reconfigurateur urbain, qui, délaissant les quartiers chics, avait préféré les lofts et les usines désaffectées aux immeubles proprets. La distinction sociale de cette nouvelle tribu codifiée se manifesta grandement par ses habitudes de consommation. Biberonné au rock et pionnier du bio, le bobo fut tout autant friand des Amap (Associations pour le maintien de l’agriculture paysanne) naissantes que des cours de yoga. Il a été une sorte de précurseur et de baromètre génial de l’air du temps: lisant Libération en arborant fièrement sa poussette trois roues, il a fait des vide-greniers et des jardins partagés son credo. Du déplacement à vélo sa signature…

Vingt après, que reste-t-il de nos bobos? Ils ont inévitablement vieilli, et le bobo fatigué tend à être remplacé par un hipster hirsute et barbu plus fringant. Pourtant, il subsiste une affection mélancolique pour cette catégorie qui aura sonné les premières heures de la mondialisation.

12. Les Obama

Nous sommes en janvier 2009. Le couple Obama entame sa première danse sur At Last, reprise d’Etta James par Beyoncé, la tête haute et le dos bien droit malgré le poids énorme qui pèse sur leurs épaules: celui des attentes soulevées par ce couple présidentiel métis, jeune, brillant et insolemment beau par-dessus le marché. Dans le sillage de leurs mouvements, un vent d’espoir souffle sur les cœurs démocrates et attise l’optimisme bien au-delà des frontières américaines. #YesWeCan: estomper le racisme qui ronge la société, reconstruire des fondations saines à une économie ravagée par la crise des subprimes, fermer Guantanamo, dialoguer avec l’Iran, promettre un «nouveau départ» dans les relations entre les Etats-Unis et le monde arabo-musulman. Quelques années plus tard, réformer le système de santé, favoriser l’emploi des jeunes, prôner des politiques sociales plus justes. Le tout en inaugurant une nouvelle ère en politique, et pas la moindre en matière de mythologie: celle du cool.

En témoigne l’intégralité des présidents américains précédents et suivants: n’est pas cool qui veut. Une question de personnalité, d’érudition, d’élégance, d’esprit, de respect – et de respect mutuel entre Barack et Michelle, dont on sent qu’elle est son égale bien plus qu’une première dame ornementale. Mais une question, également, de communication bien huilée, à grand renfort de sourires bright en pixels haute définitions. Dès 2008, le budget alloué aux technologies de l’information et leur utilisation extraordinairement efficace laissaient présager une présidence dont l’image et le ton impacteraient l’imaginaire collectif. Affiches «warholisantes», photos virales, mèmes, «mic drop», blagues bien senties, podcasts de niche, vidéos YouTube… Barack et Michelle Obama figurent parmi les premiers responsables politiques à avoir saisi l’immense levier que représentaient les réseaux sociaux, et, plus largement, le fait de se lier à la pop culture au point de devenir la pop culture. «Thanks, Obama».

Lire aussi: Le président Obama vu par Barack Obama

Naturellement, la déception fut d’autant plus rude que les espoirs étaient grands. Zones d’ombre sur la stratégie en Syrie, utilisation militaire des drones, scandales liés à la surveillance de masse de la NSA. In the end, could he really? Pour qui se sait incarner «un vaisseau pour un million de rêves différents», comme Barack Obama l’écrira dans ses Mémoires en 2020, le crash est inévitable. Voilà le couple redescendu de son piédestal. Jusqu’à ce que la haine logorrhéique d’un certain Donald Trump vienne raviver les couleurs du mythe, et que sur bien des lèvres un sourire nostalgique se dessine devant les cartes postales «I miss you like I miss Obama».

Lire également: La poursuite du bonheur selon Michelle Obama dans son nouveau livre

13. L’iPhone

Panique. Il n’est pas là. Impossible de lui mettre la main ni le doigt dessus… Ah! le voilà… À plat! Pas de chargeur avec vous?!? Celui du voisin est incompatible!!! Ô rage, ô désespoir, ô technologie ennemie!!!! Une seule machine vous manque et tout est dépeuplé. Vous voilà inatteignable. Injoignable. Oublié. Veuf. Inconsolé. Perdu. Isolé. Désorienté. Privé d’informations, de moyens d’expression, de notifications, de rendez-vous, de jeux, de lecture, de vidéos, d’images, de boussole, de dopamine… Votre cerveau bâille, l’ennui guette, vite une cigarette!

Vous lui avez tout donné: votre mémoire, votre visage, vos empreintes digitales, vos livres, votre musique, vos espoirs, vos rêves...

Cette fébrilité vous met la puce à l’oreille – à défaut de l’écouteur. Seriez-vous la proie d’une addiction? Pas impossible… C’est même fait pour, semble-t-il. Ce boîtier si lisse, si doux, si rassurant, si coloré, si merveilleusement utile vous aurait-il ensorcelé? Oh lampe d’Aladin, toi qui réalisais tout souhait instantanément, rallume-toi! Abracadabra! Des souvenirs affluent des temps où vous viviez sans lui; quand vous trouviez qu’ils se la jouaient tous, ces yuppies avec leur BlackBerry; quand votre portable ne servait qu’aux appels et aux SMS… Et vous voilà songeurs, remontant vers cette ère préhistorique où le répondeur attendait que vous soyez rentré chez vous pour vous dire qu’Y ou X avait appelé; quand la chose avait encore un cadran, un combiné… et même un fil!

Lire aussi: Une semaine sans smartphone

Fichu miroir aux alouettes. Vous lui avez tout donné: votre mémoire, votre visage, vos empreintes digitales, vos messages, vos livres, votre musique, vos films, vos amours, vos espoirs, vos rêves, votre emploi du temps, vos loisirs, votre porte-monnaie et vos cartes de crédit. Qu’êtes-vous sans lui? Vous tentez une prière: «Ô iPhone, mon autre moi-même, réveille-toi, je t’en supplie»

14. Greta Thunberg

C’est en jetant des pierres derrière eux que Deucalion et Pyrrha ont repeuplé la Terre qui avait été noyée sous les eaux par le décret de Zeus. Greta Thunberg, elle, c’est le caillou dans la chaussure de l’Homme habitué à piétiner la planète. «How dare you?», disait-elle en 2019 depuis New York, à la tribune des Nations unies – et ce torrent qui coulait du pupitre de notre propre Olympe lavait nos aveuglements, mettant à nu notre mauvaise conscience. Le flot de Greta, son flow, est un emportement – il naît d’une colère, et il nous fait vaciller. Pourquoi? Parce que sa rhétorique allie à l’absolu de la science la puissance de la parole oraculaire: une pythie ne fait erreur qu’au moment où la réalité lui indique qu’elle s’est trompée, or on ne semble pas en prendre le chemin. Cette Cassandre ne se résout pas à ne pas essayer de convaincre.

Greta vaut aussi pour une forme d’ensauvagement – non pas retour à la barbarie, mais reprise de quelques traits d’animalité instinctive. Nous sommes pour elle comme ces lemmings qui, peut-être persuadés de savoir voler, courent en troupeau vers les falaises – mais Greta sait que nous ne possédons pas d’ailes, et le flygskam est moins une stratégie visant à nous les couper qu’un miroir planté dans notre dos pour nous rappeler que nous n’en avons jamais eu.

Au suicide de masse, à la pulsion grégaire d’un instinct de mort, Greta Thunberg préfère donc le réflexe de survie, celui de la bête aux abois: elle parle, elle sèche l’école, elle convertit, elle se démène, elle déclame, elle assène, littéralement elle nous engueule. Ses contempteurs la veulent diminuée par Asperger, mais le syndrome est ici le contraire d’un enfermement: il libère une parole. Greta est parfaitement sans filtre.

Lire également: Dirigé par Greta Thunberg, «Le Grand Livre du climat» rappelle que «l’espoir, c’est agir»

Greta est-elle encore Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg? (Car oui, tel est son nom complet, et l’arrivée inopinée dans le débat du sympathique et éternellement jeune reporter fouille-merde est comme une forme d’accident sublime). La question mérite d’être posée, tant la jeune militante suédoise semble en passe de s’affranchir de son individualité. La preuve: Wikipédia, autant dire la vulgate du savoir contemporain, réserve une notice entière à la notion d’«effet Greta Thunberg», compris comme la «capacité à mettre la question du réchauffement climatique au centre des débats». La jeune fille a fêté ses 20 ans en janvier dernier, mais elle s’est déjà métamorphosée en catégorie de l’imaginaire politique et social.

Retrouvez nos articles sur le climat.

15. Les AirPods

Ecoutez comme cet appendice blanc change la musique du monde. Dans les bus, les métros ou les trains, on les repère, ces femmes et ces hommes augmentés d’une virgule nacrée à hauteur de tympan. Ils se mêlent à l’humanité ordinaire comme des agents doubles. Avec ses AirPods lancés en décembre 2016, Apple a introduit un signe de ponctuation inédit sur l’almanach de nos vies secrètes. Quel que soit l’âge, il est difficile de résister à ces écouteurs aimants, dont l’embout se love voluptueusement dans un creux de l’oreille.

Il y aurait un érotisme de l’AirPod à écrire! Mais foin de bagatelle! Dans les années 1980, les plus anciens se souviennent de l’émoi suscité par les walkmans Sony et leurs cassettes. Ils étaient gris ou bleu métallisé, ils coûtaient l’argent de poche de six mois et on enviait leurs propriétaires. Coiffer ce casque made in Japan était le signe d’une adolescence cool. Sur le toboggan des années 2000, le casque audio s’offre une nouvelle vogue: il couronne des desperados pagayant sur le fleuve des dissidences, faisant bande à part dans la jungle des villes.

Lire également: Les AirPod deviendront-ils des aides auditives?

Malins comme des lutins, les AirPods prolongent et transfigurent ce besoin de distinction. Ils ne séparent plus théâtralement leurs adeptes du reste de la collectivité. Ils définissent une galaxie d’esprits qui se reconnaissent, mieux, une communauté d’entendeurs de voix. On écoute des êtres invisibles et on s’adresse à eux via un micro discret, sans craindre la camisole de force. La part intime de chacun flotte ainsi sur l’océan des divagations communes, mais ne se dilue pas. Le porteur d’AirPods affirme que le propre de l’homme est d’être polyphonique et de ne se résoudre à aucune assignation. Il est d’ici et surtout d’ailleurs. Il commerce avec l’invisible. Il cultive un animisme technologique. Sa musique a de l’avenir.

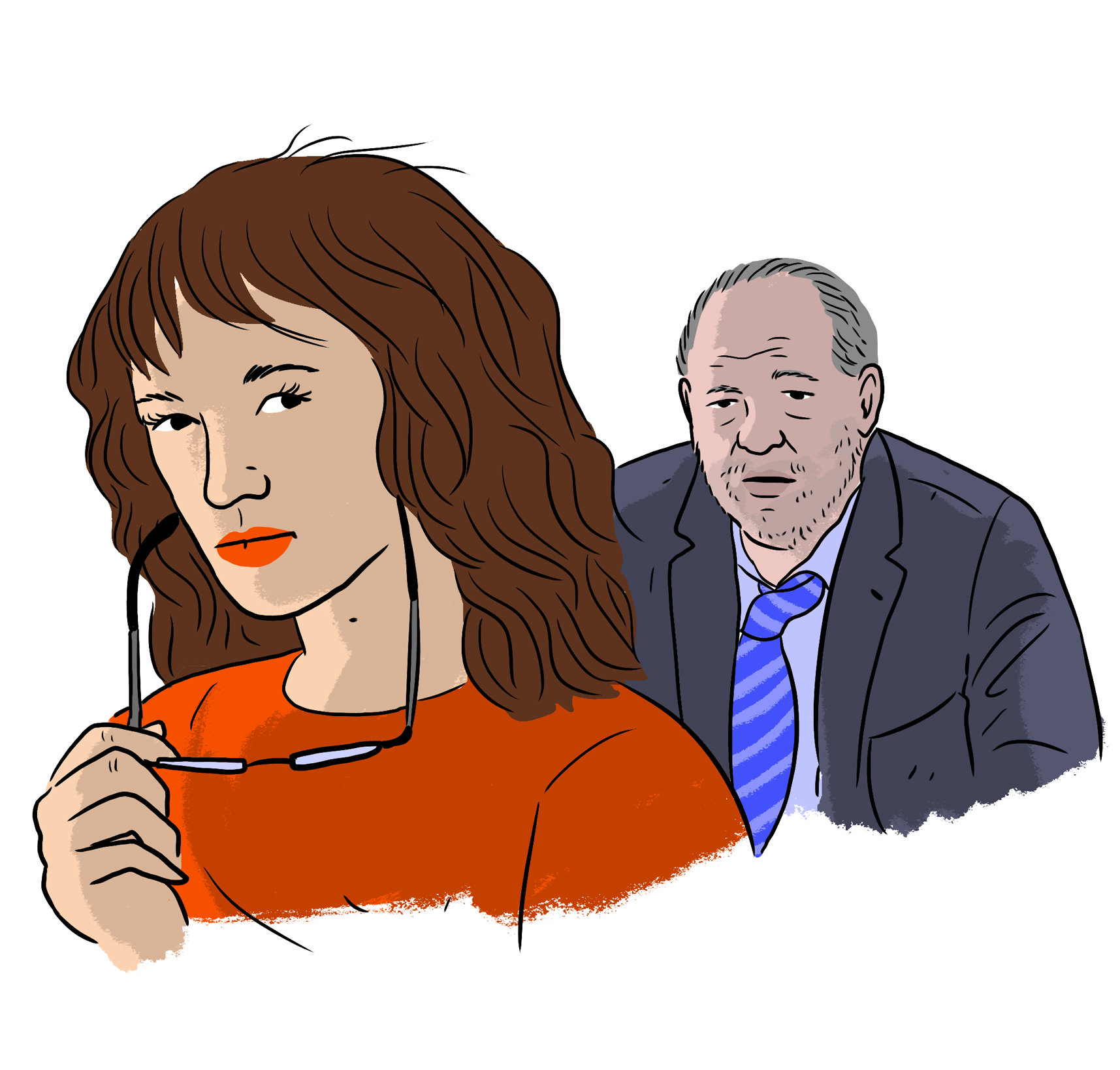

16. Harvey Weinstein

Il était une fois un ogre star d’Hollywood dont la mainmise sur l’industrie du cinéma américain était si puissante que, dans son sillage, le silence et les sourires hypocrites s’abattaient. Un beau jour, de preux journalistes mis au courant de rumeurs persistantes à son égard voulurent établir des faits. En 2017, le scandale éclata. Depuis, rien qu’aux Etats-Unis, près de 90 femmes, au premier rang desquelles Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow et Rosanna Arquette, ont accusé l’ancien producteur de harcèlement, d’agressions sexuelles ou de viols. Et c’est ainsi que Harvey Weinstein fut condamné à 16 ans de prison pour viol et agressions sexuelles, qui s’ajouteront aux 23 ans de prison auquel il a été condamné en 2020 pour des faits similaires. Ses avocats ont fait appel.

Ces histoires, petites et grandes, se sont mises à dessiner la nature systémique des abus de pouvoir au point de voir émerger deux mots clés: #MeToo

Mais au-delà de l’homme, «l’affaire Weinstein» représente un moment de bascule sociétale, dans un pays ou un milliardaire se vantant d’«attraper les femmes par la chatte» venait d’être élu président. Il était toutes ces autres fois, bien avant 2017 et bien loin des flashs et des paillettes d’Hollywood, partout et en tout temps, au détour d’un lit ou d’une machine à café. Toutes ces paroles tombées dans l’oreille d’une société jusque-là sourde, voire, pire encore, cynique, qui un jour a décidé d’écouter. Pourquoi? Parce que les victimes de Weinstein étaient si nombreuses, si puissantes et si médiatiques qu’on ne pouvait plus les ignorer.

Ces histoires, petites et grandes, se sont mises à dessiner la nature systémique des abus de pouvoir, souvent d’une affligeante banalité, au point de voir émerger deux mots clés: #MeToo, «moi aussi». Des abus parfois perpétrés par des hommes sur des femmes, certes, mais aussi par des personnes blanches sur des personnes de couleur, des personnes valides sur des personnes en situation de handicap, des adultes sur des enfants victimes d’inceste, un hashtag à la fois, le tout rendant impossible la relégation de «l’affaire Weinstein» au fait divers. Et offrant une opportunité inespérée de tenter de faire société autrement.

17. Netflix

D’entrée de jeu, en débarquant sur le territoire européen en 2014, Netflix a voulu provoquer un big bang de l’audiovisuel. Elle y est parvenue, pour un temps. Quelques années durant, presque rien d’autre n’a existé dans les loisirs et les discours des masses nouvellement conquises. La compagnie californienne a réussi à ouvrir un immense champ dans la culture populaire, et à s’en faire l’exclusive exploitante.

Lire également (2014): Netflix en Suisse, nos premiers constats

Netflix avait fleuri dans le vieux monde, en louant des DVD. C’est par le passage en ligne qu’elle s’est propulsée dans une modernité type, reposant sur internet auquel se sont ajoutés les tuyaux des opérateurs de télécommunication qui ont vu un intérêt à diffuser le service. Avec son offre relativement copieuse dès les débuts, accessible à tout moment, promettant sans tricherie le mantra «je regarde ce que je veux, quand je veux», Netflix a dynamité l’industrie du divertissement. Jamais les foyers n’ont eu autant d’images déversées sur demande dans leur salon, leurs chambres ainsi que sur leurs téléphones en déplacement – et ce, à une échelle mondiale, une fois la conquête presque achevée.

Bien sûr, Netflix n’a pas tué les vieilles chaînes de TV, lesquelles se portent même plutôt bien. Mais pendant quelques années, il s’est produit chez quasiment tout le monde, des familles les moins aisées aux doctes universitaires, comme une réinitialisation du loisir personnel ou partagé et de la fiction qui fait causer au travail. Ses responsables endossaient avec fierté cette logique de remise à zéro des compteurs.

A Zurich, lors de l’irruption de la plateforme en Suisse, au journaliste posant la question du patrimoine, des films de plus de vingt ans – ceux d'Hitchcock par exemple –, le cofondateur Reed Hastings semblait ne pas comprendre, puis lançait que «personne ne s’intéresse aux vieux films». Il y croyait sans doute. Longtemps déficitaire, son robinet à images global avait pour mission d’effacer le passé, de s’imposer comme l’unique conduit vers les histoires. Et en effet, chaque soir, les salariés éreintés frémissaient au son du «tadam», les élites s’encanaillaient à dire leur goût pour les séries, le monde passait par un trou de serrure formant un N rouge.

Lire aussi: Les 50 meilleures séries TV de tous les temps

Tout en labourant, Netflix a cherché à pratiquer la politique de la terre brûlée autour de l’espace audiovisuel qu’elle a ouvert. En vain, le capitalisme n’aimant pas les joueurs uniques. La bataille des images animées fait rage, la mêlée en ligne est désormais générale, tandis qu’apparaissent des acteurs nationaux, voire régionaux. Mais elle se joue sur ce terrain qui s’est défini au milieu des années 2010.

18. Instagram

Pour la majorité des gens, la sonnerie du réveil matinal déclenche un flot de pensées parasites, ponctuées de quelques marmonnements, suivies de la découverte chaque jour renouvelée d’un visage bouffi devant le miroir de la salle de bains. Mais pour une petite partie de l’humanité, le réveil sonne aussi et surtout la prise en main du smartphone bien aimé. Il est 6h32 et ainsi peut commencer l’activité qui rythmera le reste de la journée jusqu’au coucher: le scrolling sur Instagram, un espace-temps mystérieux digne des meilleurs blockbusters de Christopher Nolan.

Lire aussi: Instagram en panne, Instagram qui vous suspend, Instagram qui a peur…

Des minutes, parfois des heures, passées à regarder d’autres vies que la nôtre – et des visages moins bouffis que les nôtres… Une maison sublime dans une forêt balinaise, un poke bowl à Manhattan, des copines au teint un peu trop lisse #EVJF, «cinq choses que j’aurais dû savoir avant d’avoir 30 ans», Kim Kardashian dans une piscine turquoise, une recette de salade à base de patate douce, une vidéo de chat qui joue du piano (on ne juge pas les algorithmes).

A l’origine, pourtant, il s’agissait de capturer l’instant présent. Créée en 2010 par les Américains Kevin Systrom et Mike Krieger, Instagram (contraction d’«Instant Telegram») était désignée «application de l’année» par Apple dans la foulée. Elle atteignait deux ans plus tard 100 millions d’utilisateurs, avant de se faire racheter par Facebook. Mais l’humanité étant l’humanité, il s’est rapidement agi de mise en scène de soi, de sphères d’influence et de posts sponsorisés par des marques, créant autant de vocations que de névroses. Car c’est la particularité de ce réseau de partage d’images, prisé des stars comme du commun des mortels. Il incarne l’injonction faite à tous: look good.

Des minutes, parfois des heures, passées à regarder d’autres vies que la nôtre – et des visages moins bouffis que les nôtres…

Des documents internes à Facebook et dévoilés en 2021 par le Wall Street Journal ont démontré les effets délétères de la plateforme sur ses plus jeunes utilisateurs, notamment en matière de rapport au corps et d’estime de soi. Aujourd’hui cependant, Instagram n’est pas que cela. C’est aussi une plateforme d’information dont se sont saisis les médias pour aller chercher des jeunes sur leur terrain. C’est une fenêtre sur le monde, une plateforme d’échange, un portfolio, parfois même un CV. Parallèlement, entre TikTok et Twitter, un nouveau réseau social a fini par émerger: BeReal. Objectif: capturer l’instant présent.

19. Le «poke bowl»

A quel moment a-t-on trouvé collectivement souhaitable le fait de payer 25 francs un contenant en carton dans lequel du riz un peu sec côtoyait du saumon fumé et de la mangue filandreuse? Seuls les génies du marketing que sont les créateurs du bowl le savent. Le poke bowl – prononcez «bauwle», mais, attention, surtout pas «bol» – est un plat d’origine hawaïenne composé de poisson cru mariné, de fruits et légumes et d’une céréale. Hawaï devenant un Etat américain en 1959, il fut démocratisé dans les années 1960 à Los Angeles puis sur toute la côte Ouest, avant de déferler sur le reste de l’Amérique du Nord. Et de conquérir l’Europe.

Lire aussi: Le poke bowl, des vagues hawaïennes aux fermes suisses

A quoi tient son succès? Peut-être au fait que le poke bowl répond à toutes les injonctions de notre époque: rapide, efficace, mondialisé, anglophone, à peu près non clivant, peu gras et photogénique. Servi aujourd’hui partout (sauf dans les restaurants traditionnels hawaïens), et tirant désormais vers une recette qui tient plus du «n’importe quoi pourvu qu’il y ait des couleurs» que de la dorade crue finement infusée au yuzu et à la grenade, vous pourrez facilement en faire un compagnon de lunch efficace. Et sentir vous aussi le frisson de la gagne parcourir votre échine en apposant votre carte de crédit sans contact, délesté d’une partie non négligeable de votre compte bancaire face à ce que votre grand-mère aurait appelé «un bol de riz».

20. Tinder

Non, non, non – bâillement – non, non, oui, non… Les paupières abdiquent. Cherchez chaque soir l’Amour – avec un grand A – dans les entrailles de votre smartphone, avachi sur votre matelas de 180 cm infiniment vide, et vous ne récolterez bien souvent que le Sommeil, avec un grand S. Une fois réveillé, vous cliquerez pourtant à nouveau sur l’application au picto flamme qui promet d’allumer la vôtre. A la pause-café, au bistrot, dans le tram, aux toilettes. Tinder, ce poème. Parce que tout a été pensé pour, vous y retournerez comme vous retournez au supermarché: pour vous nourrir. Pour abreuver vos rêves faits de romance, de fous rires, de corps qui ondulent, de nuits refuges et d’esprits connectés.

Alors vous faites vos courses en ligne comme le veut l’époque. Géolocalisé, vous choisissez qui, de Gaston, fier devant sa Mercedes, Lila souriante face aux vagues de Bali ou Karim en héros du dernier ultratrail, atterrira dans votre panier à «matchs» – à condition que l’autre vous ait, lui aussi, élu avec son «swipe». Ce geste du doigt qui, en un centième de seconde, autorise ou fauche les possibles. Puis vient l’heure de prier pour qu’un «salut ça va?» insipide devienne l’orée d’un mieux. Parfois, le bonheur arrive – oui! – in real life. Parfois, le voilà piétiné par ce message tant attendu qui n’arrive jamais. Par ce silence tactique et bien pratique que les experts ont dû nommer – ghosting – tant il avait gagné nos (fins de) relation.

Qu’on l’abhorre ou qu’on l’adore, l’application trône en reine de cœur 2.0

Tinder a débarqué dans nos vies en 2012 et contribue depuis à dynamiter les codes de nos rencontres amoureuses. La voilà efficace quand l’app booste nos ego, ratatinés par nos ex, à coups de likes. Frustrante quand elle use notre confiance en soi prise dans les lianes d’une jungle où chacun sait n’être qu'«un parmi tant d’autres». Rassurante quand elle nous offre des humains sur un plateau virtuel et nous évite ainsi les bons vieux râteaux au bar du coin. Tinder a aussi su être fourbe quand, son algorithme souverain sous le bras, elle a noté notre désirabilité pour nous faire «matcher» non pas avec nos égaux, mais selon les lois d’un script patriarcal – avant de jurer avoir abandonné cette pratique.

Lire aussi: «L’amour sous algorithme» dévoile le côté obscur de Tinder

Qu’on l’abhorre ou qu’on l’adore, l’application trône en reine de cœur 2.0. Cupidon de couples grandioses, assassine d’étincelles, écrin de corps mis en scène et inspiratrice d’autres plateformes, Tinder est la caverne, l’espoir ou le passe-temps de dizaines de millions d’utilisateurs… dont une partie ne cesse de la désinstaller pour mieux la réinstaller quelques semaines plus tard. Le cœur a ses raisons que l’algorithme ignore.

21. George Floyd

Tout est en place dans cette scène de rue parfaitement identifiable: la victime, les agresseurs, les témoins impuissants qui la filment. Mais les rôles sont ici formidablement inversés: ce sont les policiers qui agressent, et qui poursuivront leur acte avec une obstination froide et têtue. Jusqu’à la mort… Le film du meurtre de George Floyd, le 25 mai 2020 à Minneapolis, dans l’Etat du Minnesota, dure plus de 8 minutes. A l’échelle des réseaux sociaux et des clips qui se succèdent à toute allure sur Instagram, il s’agit presque d’un long métrage. Insoutenable, cette scène-fleuve n’a en réalité qu’un seul protagoniste: c’est le genou, plaqué sur la nuque de l’Afro-Américain, que l’agent de police Derek Chauvin refuse de soulever. L’injustice de la situation, l’arrogance et la stupidité des forces de l’ordre, le racisme sous-jacent… Malgré leurs cris, les témoins, conscients de tout cela, n’y pourront rien: l’issue fatale s’approche, inexorablement.Ces images prises au smartphone acquièrent immédiatement une profondeur historique. Ce genou qui écrase George Floyd pendant de longues minutes, ce sont des siècles de discriminations subies par les Noirs américains; ce sont des enchaînements historiques qui, sur des générations et des générations, ont conduit à ce que les râles de la victime, de plus en en plus étouffés, soient devenus totalement inaudibles.

Lire également: Ce qu’il reste de l’affaire George Floyd

Brandissant ses smartphones, la foule réclame justice. Tout de suite, sur l’acte, maintenant. Pourtant, il faudra sans doute encore des décennies pour que les circonstances qui ont rendu possible cet agissement ne soient plus en mesure de se reproduire aux Etats-Unis. Autant que deux pans de la société, ce sont deux temporalités qui s’entrechoquent, deux rythmes qui ne coïncident plus. Ce même choc qui, plus que tout autre, bouscule désormais notre époque et ébranle toutes nos certitudes et nos manières de faire.

22. Aya Nakamura

En 2018, «bienveillance» est élu mot de l’année – mais à la place du Robert, on aurait choisi «Djadja». Définition: un baratineur, «un mec qui va raconter des salades sur une fille», dixit Aya Nakamura. On lui doit le morceau du même nom, ce tsunami afropop qui submergeait les ondes cet été-là et projetait la chanteuse au sommet de la vague du cool. Celle-là même que surfe Angèle, sur le point de sortir son premier album. Elles ont 23 ans toutes les deux et squattent les charts, mais la ressemblance s’arrête là. La première se construit dans une famille d’artistes et le confort d’un quartier résidentiel bruxellois; la seconde, née à Bamako, grandit avec ses quatre frères et sœurs dans une cité de Seine-Saint-Denis avant d’être placée en foyer. Bande-son du chaos familial: chants de griots et Destiny’s Child.

Lire aussi: Aya Nakamura, couronnement d’une hyper-star

Les références d’Aya Danioko, son vrai nom, sont métissées, comme son argot – «en catchana baby tu dead ça», «t’as la pookie dans l’sas» –, paroles que les journalistes amusés, ou carrément condescendants, lui demandent inlassablement d’expliquer. Mais Aya Nakamura ne se démonte pas: elle sait que sa génération la comprend. Mieux, elle ne jure que par ses refrains imparables, infusés de zouk aguicheur, d’autotune et d’esprit frondeur.

Aya Nakamura ne se démonte pas: elle sait que sa génération la comprend.

Populaire jusqu’au bout des ongles, qu’elle porte aussi longs que ses faux cils, Aya Nakamura refuse les cases de genre – et explose toutes les autres. Voilà une chanteuse noire, autodidacte et ambitieuse qui ne s’excuse pas d’occuper l’espace, ni de préférer les rythmes infectieux aux métaphores classieuses. Voix d’une autre France, celle qu’on ne voit jamais aux Victoires de la musique, Aya donne un coup de pied bienvenu dans la fourmilière musicale française. Dont elle n’a que faire des codes, balayant facilement les propositions de plateau comme les collaborations prestigieuses – avec… Angèle! Pas de quoi freiner les streams, qui dépassent aujourd’hui les 6 milliards. Devenue sa propre manageuse, la pop queen a su fédérer pour mieux régner. Un symbole de cohésion nationale, doublé d’un formidable produit d’exportation: Aya Nakamura est l’artiste francophone la plus écoutée dans le monde.

23. Les Dr. Martens

Venez par là, vous deux. C’est fou. Vous avez toujours meilleure mine que nous, le matin. Cuir reluisant, caoutchouc increvable, lacets rassurants. Dormez-vous, parfois? Heureusement que vous êtes là. En vous portant, c’est nous que vous portez. Vous étreignez nos chevilles et apaisez nos angoisses de ne pas être assez. La puissance compte huit œillets et s’habille d’une surpiqûre jaune.

Grands-mères rebelles du passé, enfants (plus) sages du futur, vous avez tout vu. Et pourtant, vous acceptez de fouler, encore, le pavé – ou de caresser les moquettes feutrées des open spaces. Vous vous êtes extirpées du cerveau d’un médecin de la Wehrmacht en 1946, avez soulagé les pieds des séniors en manque de confort orthopédique et protégé ceux des prolétaires anglais. Avant d’avaler la brutalité raciste, la rancœur des skinheads à bretelles et la transpiration des idoles du rock. Le cuir avec tous et contre tout. Vous avez soufflé la contestation, dévergondé les trop purs et rassemblé les inconnus, un coussinet d’air sous le talon après l’autre.

Et voilà qu’un matin, vous avez cédé. La contre-culture a oublié d’allumer son réveil, le punk a coupé ses guitares et les sirènes du capitalisme à paillettes vous ont eues. Les mannequins Kendall Jenner et Bella Hadid ont remplacé Kurt Cobain et Pete Townshend. Aujourd’hui, vos parents ont les cheveux propres et parlent du cours de vos actions à la City de Londres. N’ayez crainte: impossible de vous en vouloir. Nos insécurités ont trop besoin de vous pour se cacher, dans un monde qui n’a toujours pas perdu la couleur du cuir.

24. Le masque chirurgical

Des rivières bleu layette au débit rugissant, avec parfois quelques reflets roses, jaunes, arc-en-ciel, qui se jettent dans des fleuves colossaux, qui se déversent à leur tour dans des océans à perte de vue de polypropylène, cette matière plastique qui met plusieurs centaines d’années à se décomposer. Entre 2020 et 2022, la planète a été submergée par un tsunami de masques. Selon la Société américaine de chimie, pendant la pandémie, au moins 129 milliards de masques ont été utilisés chaque mois dans le monde, plus de 4 milliards par jour. Or d’après une étude publiée dans Environmental Advances, un seul masque relâche près de 173 000 microfibres en plastique par jour dans les cours d’eau et les océans.

Pollueur, ce bout de toile plastifié est aussi un paradoxe ambulant. Couvrant la bouche, rendant à moitié inaudible chaque parole prononcée, transformant toute conversation en gymkhana buccal, le masque pourtant parle, le masque hurle. Message politique à lui tout seul, d’adhésion aux règles de santé publique ou de rejet de celles-ci, de confiance ou de défiance dans le gouvernement, le porter ou ne pas le porter équivaut à un vote ou à une abstention. Ou, au pic des exacerbations pandémiques, en acte de foi ou d’hérésie.

Notre dossier: Ce virus qui foudroie le monde

Un aspect doit pourtant mettre tout le monde d’accord: l’insondable laideur de la chose. Quel que soit l’angle d’observation, un visage masqué ressemble à un sac plastique avec deux yeux qui flottent au-dessus. L’énergie mise par chacun et chacune pour faire «comme si» parler à un groupe d’humains masqués allait de soi démontre encore une fois l’étonnante capacité d’adaptation d’Homo sapiens.

25. Le télescope James Webb

En juillet 2022, l’Europe – et une grande partie du monde – est encore sous le choc de l’agression russe en Ukraine. L’arrivée sur tous les écrans de la première photo du télescope James Webb éblouit, mais sans provoquer l’échappée spatiale que certains auraient souhaitée. Cette image d’un univers froid, pourtant colorée d’un orange chaud, mouchetée comme une esquisse impressionniste, représente un pan – petit, disent les experts – de l’univers profond, et on y distingue au centre un amas de galaxies.

Lire aussi: L’histoire de notre Univers révélée par le télescope James Webb

Effet de poupée russe, où l’espace plus lointain ne cesse d’offrir de nouvelles fuites… en arrière. La première difficulté des observateurs néophytes (presque tout le monde) consiste à retenir le fait que ces paysages tantôt criblés, tantôt veloutés représentent un voyage dans le temps autant que dans l’espace.

Un idéalisme qui peut se défendre aurait poussé à placer un immense espoir en James Webb. Que cette narration illustrée enfin précise de nos origines les plus reculées, les plus radicales, ouvrirait les esprits, les apaiserait peut-être? De fait, les hommes n’ont pas changé depuis la première photo prise de la Lune. Fureteur des extrêmes, James Webb ne peut rien face à la fureur sur Terre. Au moins apporte-t-il une fenêtre à disposition, prise dans le flux incessant des millions d’images produites chaque seconde, mais qui s’affirme par son pouvoir de fascination, et qui replace, soudain, des questions fondamentales quelque part dans nos pensées, nos consciences, nos univers.

Un quart de siècle a dévalé l’air de rien. Le 18 mars 1998, Le Temps entrait en scène, impatient de tout embrasser. A cette époque, Bill Clinton était rattrapé par son ex-stagiaire Monica Lewinsky, Boris Eltsine insufflait un vent de liberté à Moscou, Michel Houellebecq encapsulait ses démons et les nôtres dans ses Particules élémentaires, Toni Morrison publiait Paradis, royale encore et toujours au nom des Afro-Américains, Harry Potter entrait sur son balai de quidditch dans la chambre des enfants – et nous étions soudain tous champions de quidditch.

Vingt-cinq ans plus tard, nos façons de nous définir, de nous aimer, de travailler, de nous informer sont bouleversées. Pas une mutation raisonnée. Mais une suite de révolutions éclair: Tinder orchestre nos liaisons dangereuses, l’application BeReal capture l’instant, Greta Thunberg sonne le tocsin, #MeToo fait jaillir des trappes des douleurs longtemps bâillonnées, les ogres d’hier rasent les murs sous les huées.

Comment raconter cette accélération sidérale? En collectant les phénomènes qui cristallisent nos quotidiens. L’essayiste et sémiologue Roland Barthes est notre sherpa sur cette pente. Nous le suivons, sans nous prendre (trop) au sérieux, en gamins du siècle. En 1957, il publiait Mythologies, livre génial dans lequel il soumettait à sa sagacité les fétiches des années 1950, de l’abbé Pierre à Greta Garbo, de la lessive Omo à la DS 19, modèle fameux de Citroën. D’une mode, il révélait le code, d’une époque l’inconscient.

Notre dossier spécial: «Le Temps», 25 ans

Dans leur formidable Dernier Brunch avant la fin du monde, survivre à notre époque avec Roland Barthes (Ed. Arkhe), notre collègue Célia Héron – cheffe de la rubrique Société – et sa complice, la sociologue Floriane Zaslavsky, offraient en 2020 un inventaire aussi enjoué que stimulant des usages du monde, du visage de Kim Kardashian au «chat d’internet», en passant par le footballeur Kylian Mbappé.

Histoire de saisir ce qui nous hante, nous avons prolongé cette chanson de geste «barthésienne». Une équipe de journalistes intergénérationnelle a sélectionné des figures et des objets qui nous possèdent autant que nous les possédons. Certaines se sont imposées, à l’image de Roger Federer ou de Barack Obama. D’autres ont donné lieu à de subtils arbitrages. Moisson de cette fièvre sémiologique, ces 25 stations sont autant d’encoches dans le livre ouvert de nos identifications et de nos identités polyphoniques. Tous mythologues, au fond! Cette mosaïque est notre légende.

Vous aimez nos longs formats?

Le Temps met tout son cœur à réaliser des contenus interactifs et immersifs, que vous pouvez retrouver sur tous vos supports. Journalistes, photographes, vidéastes, graphistes et développeurs collaborent étroitement pendant plusieurs semaines ou mois pour vous proposer des longs formats comme celui-ci, qui répondent à une grande exigence éditoriale.

Leur réalisation prend du temps et des ressources considérables. Nous sommes cependant persuadés que ces investissements en valent la peine, et avons fait le choix de laisser certains de ces contenus en libre accès et dépourvus de publicité. Un choix rendu possible par le soutien de nos fidèles et nouveaux lecteurs.

Pour continuer à travailler en totale indépendance éditoriale et produire des contenus interactifs, Le Temps compte sur vous. Si vous souhaitez nous soutenir, souscrivez dès maintenant un abonnement!

Nous espérons vous compter encore longtemps parmi nos lecteurs.