Les 12 pires fléaux de santé publique

Une revue de presse historique

A ce stade, le Covid-19 n’est qu’une «petite» pandémie si on le compare aux plaies sanitaires, millénaires, qui l’ont précédé. Des maladies infectieuses qui ont fait des millions et des millions de morts depuis que le singe est devenu Homme

- Texte: Olivier Perrin

- Réalisation Web: Paul Ronga

- Image d’ouverture: Apollon et Marsyas par José de Ribera, 1637 — © Peter Horree/Alamy

La pandémie de Covid-19 a fait à ce jour plus de 250 000 morts à travers le monde, dont une grande majorité de personnes, on le sait, déjà atteintes par une autre maladie chronique. C’est à la fois peu et beaucoup. Beaucoup si l’on considère les progrès effectués par la médecine au cours des dernières années, qui ont fait grimper l’espérance de vie des humains. Mais peu si l’on compare le fléau actuel à tous les précédents, du moins ceux qui sont bien documentés, depuis environ 2500 ans. Coup d’œil dans le rétroviseur, en 12 épisodes historiques.

Si les Amérindiens ont largement été décimés par les colons, différentes épidémies ont également contribué au massacre. Une des plus virulentes d’entre elles est la variole, responsable de la disparition de plus de 75% de la population amérindienne aux XVIe et XVIIe siècles. Elle a également entraîné d’autres effroyables pandémies responsables de centaines de millions de morts au cours des siècles précédents et suivants. Et elle a notamment fait 20 000 morts en Inde, peu avant son éradication, quasi complète, à la fin des années 1970. L’OMS a aujourd’hui détruit les vaccins dont elle disposait contre la maladie.

La variole (ou petite vérole) était une maladie infectieuse d’origine virale, très contagieuse, et épidémique sous ses divers avatars: elle avait l’aspect d’une dermatose pustuleuse, qui peut ressembler à une forme grave de varicelle, mais qui évolue en une seule poussée. Un fléau redouté, qui tuait un malade sur cinq (chez les adultes, près d’un malade sur trois). Et quand elle ne tuait pas, elle laissait souvent un visage grêlé, marqué à vie.

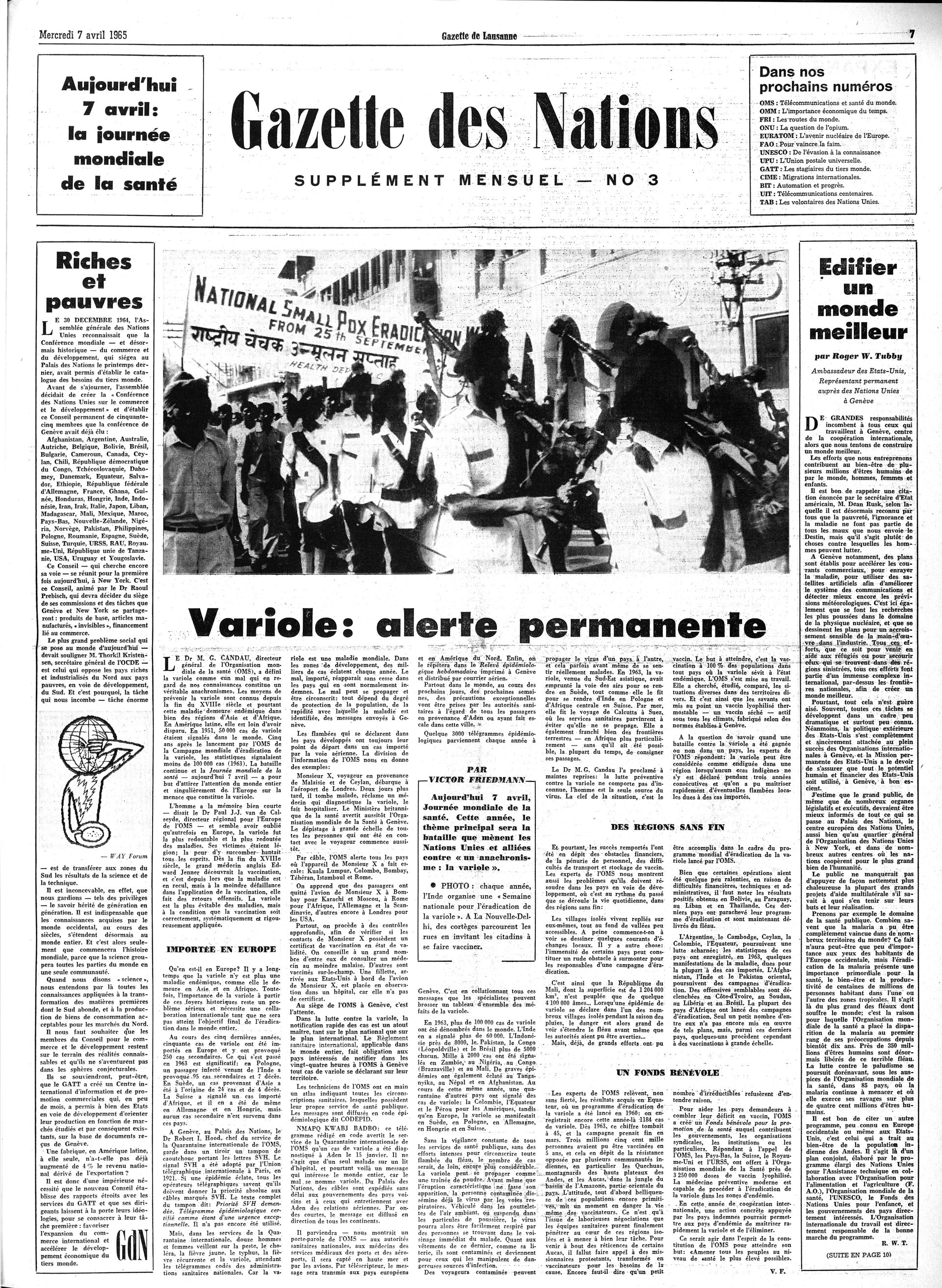

Le 7 avril 1965, à l’occasion de la Journée mondiale de la santé, la Gazette de Lausanne publie cette page sur le glas qui commence à sonner pour cette maladie contre laquelle les médecins luttent depuis des siècles. On y lit notamment que «l’homme a la mémoire bien courte […] et semble avoir oublié qu’autrefois, en Europe, la variole fut la plus redoutable et la plus redoutée des maladies. Ses victimes étaient légion; la peur d’y succomber hantait tous les esprits. Dès la fin du XVIIIe siècle, le grand médecin anglais Edward Jenner découvrait la vaccination, et c’est depuis lors que la maladie est en recul, mais à la moindre défaillance dans l’application de la vaccination, elle fait des retours offensifs.»

C’est une des dix premières causes de mortalité dans le monde. La tuberculose est due à une bactérie, qui touche le plus souvent les poumons. Les symptômes courants sont une toux accompagnée d’expectorations sanguinolentes, des douleurs thoraciques, un état de faiblesse, une perte d’appétit, de la fièvre et des sueurs nocturnes. Elle se transmet d’une personne à l’autre par voie aérienne lorsque la personne infectée tousse, éternue ou crache.

En 2015, 1,8 million de personnes en sont mortes et 480 000 personnes ont développé une version multirésistante de cette maladie qu’on peut traiter et soigner à l’aide d’un traitement antibiotique. Selon l’OMS, chez une personne en bonne santé, l’infection à Mycobacterium tuberculosis est souvent asymptomatique, car le système immunitaire «emprisonne» le fameux bacille de Koch, découvert en 1882 par Robert Koch et qui a été entièrement séquencé en 1998. Son ADN a même été retrouvé dans des momies égyptiennes vieilles de 4500 ans!

Bien que la maladie soit curable, il en demeure une forte prévalence dans les pays les plus pauvres et l’on dénombre tout de même près de 500 cas en Suisse par an. Elle s’est rendue célèbre par la vogue des sanatoriums alpins et de toute l’imagerie culturelle véhiculée par ces derniers, comme dans La Montagne magique de Thomas Mann. Mais ce n’est pas fini: son éradication mondiale n’est espérée que pour 2035. En attendant, un soir de l’été 1991, Florence, une Suissesse de 27 ans, respirait avec peine. C’est Le Nouveau Quotidien qui racontait cette histoire quelques mois plus tard, le 13 novembre.

«Le lendemain matin, le souffle coupé, elle fonce aux urgences, Les médecins supputent une embolie pulmonaire. Après plusieurs examens, ils diagnostiquent une tuberculose. Stupéfaction! Comment a-t-elle pu attraper cette maladie qu’on croyait [à tort] disparue» et que Greta Garbo avait incarnée dans le rôle de Marguerite Gautier au cinéma, la fameuse Dame aux camélias de Dumas portée à l’écran par George Cukor en 1936?

Un cliché révolu

Mais à l’époque moderne, ce cliché romantique n’a plus cours. «Autour de Florence, la rumeur, répercutée même par des médecins, enfle: la tuberculose serait de retour. Les statistiques fédérales marquent effectivement une augmentation de 15% des cas déclarés, soit 1229 l’an passé.» C’est que le VIH était passé par là, détruisant le système immunitaire de ceux qui en étaient affectés. «Ce soudain bouleversement de tendance» s’expliquait entre autres «par le nombre de séropositifs atteints de tuberculose comme d’une autre de ces maladies opportunistes qui les accablent.»

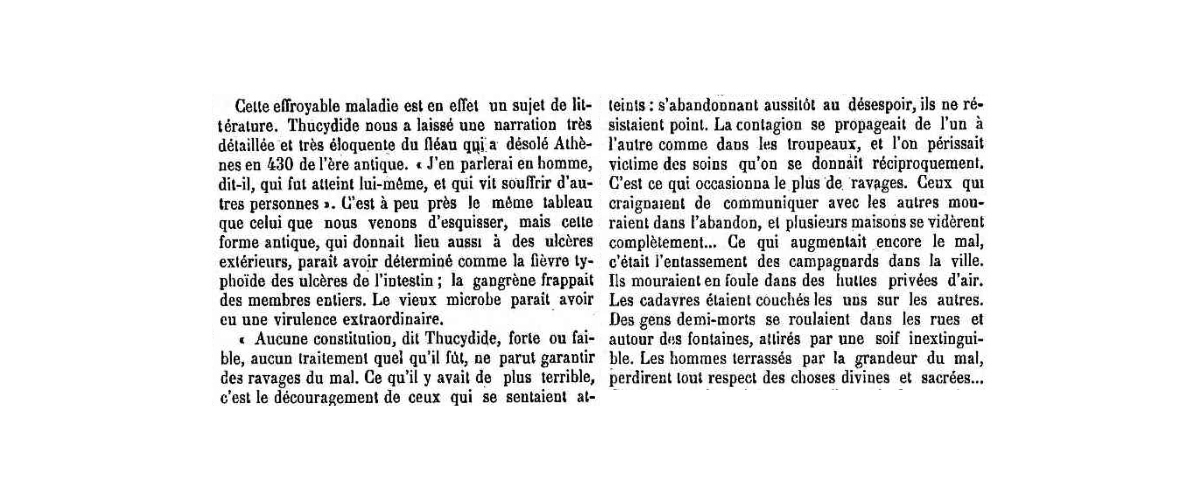

La peste d’Athènes serait la première épidémie bien répertoriée de l’histoire. Débarquée d’Ethiopie, elle touche la Grèce antique au IVe siècle av. J.-C. Il s’agit alors de plusieurs vagues de fièvre typhoïde, transmise par la nourriture et l’eau potable. Ce typhus abdominal est une maladie générale sévère, provoquée par une bactérie appelée Salmonella typhi. Un tiers de la population de la cité d’Athènes, qui compte environ 200 000 habitants, y aurait succombé, dont le stratège, orateur et homme d’Etat Périclès, fleuron de l’âge d’or athénien (voir ici la vidéo de la chaîne LCI).

La maladie, propagée probablement par les rongeurs, présente des symptômes tels qu’une fièvre de 39°C, des maux de tête et un état d’hébétude et de stupeur, menant, selon les écrits de l’époque, à un «désordre moral croissant» et à un état de panique généralisé dans la ville où elle s’est développée, puis dans d’autres régions helléniques.

A faire froid dans le dos

Ses autres symptômes? Une irritation des yeux et de la bouche, de violents vomissements ou encore une respiration irrégulière, comme l’explique l’historien Thucydide dans le Livre II de son Histoire de la guerre du Péloponnèse. Un texte d’importance emblématique qui a fasciné philosophes, historiens et médecins. Cette épidémie est aussi documentée dans le Bulletin de l’Association Guillaume-Budé.

La Gazette de Lausanne du 15 janvier 1897 indique que «les anciens appelaient peste toutes les maladies épidémiques graves», ce qui n’a rien à voir avec la peste bubonique. Mais Thucydide en donne toutefois une description qui fait froid dans le dos:

Le quotidien vaudois en conclut d’ailleurs que «la civilisation moderne, le besoin de luxe, de confort qu’elle crée et qu’elle répand de proche en proche dans toutes les couches sociales des villes et des campagnes, diminue la natalité en créant la prévoyance, mais elle a par contre l’avantage de mettre les nations à l’abri de ces hécatombes humaines périodiques»…

Comme son nom l’indique, la peste antonine, ou peste galénique (du nom de Galien, le célèbre médecin de l’époque), frappe l’Empire romain sous Marc Aurèle – qui y aurait succombé – et Commode, à la fin de la dynastie des Antonins (96-192 ap. J.-C). D’après de récentes estimations, elle aurait considérablement réduit la population romaine, faisant près de 10 millions de morts entre fin 165 ou début 166 et 189. Elle est partie de Mésopotamie pour gagner ensuite Rome en moins d’une année.

Dans ce cas aussi, le terme de «peste» n’est qu’une traduction du latin pestis (maladie contagieuse, ou épidémie). Il pourrait en fait s’agir de la première épidémie de variole en Occident. Mais en tout cas, elle fait l’objet de débats sur sa contribution au déclin de l’Empire romain d’Occident. Il s’agit d’une des épidémies les mieux documentées de l’Antiquité.

Des symptômes horribles

Elle est notamment «dépeinte par Aelius Aristide, un rhéteur hypocondriaque, Lucien, un satiriste sceptique, Orose, un chrétien apologétique, Dion Cassius et Hérodien, deux historiens grecs», explique Le Soleil de Québec. Si son origine «reste officiellement inconnue, un grand nombre d’historiens et d’épidémiologistes y reconnaissent les symptômes de la vérole», qui «apparaissaient après une période d’incubation de dix jours».

Ils sont horribles. «Les premiers signes étaient d’ardente fièvre intérieure, des maux de gorge et des nausées. Puis deux jours plus tard, la victime voyait apparaître des plaies cutanées et des plaques de peau rouges éclataient sur le corps. Ce dernier se transformait lentement en une masse de croûtes et de pus. Souffrant d’inconfort gastrique, la victime vomissait régulièrement et était prise de fortes diarrhées. Des selles de plus en plus noires étaient un symptôme d’une mort prochaine. Le taux de mortalité pouvait atteindre 60% et même 80%. Si la victime survivait, elle avait souvent perdu ses cheveux et souffrait de cécité.»

Du nom de l’empereur byzantin qui règne lors de son déclenchement, elle sévit particulièrement autour du bassin méditerranéen. Elle aurait débuté en Egypte en 541, selon l’historien Procope de Césarée, pour rejoindre ensuite le pourtour de Mare Notrum, suivant les voies du commerce. Il s’agit de la première pandémie historique de la peste bubonique (voir ici la vidéo de la chaîne LCI). Le nombre de ses victimes, plus de deux siècles durant, varie d’une source à l’autre: on parle de 25 à 100 millions de morts à travers le monde, soit un tiers de la population de l’époque, et jusqu’à des pics de 10 000 décès par jour. Constantinople aurait perdu, en un été, 40% de sa population.

Le déclin de l’Empire romain

Grégoire de Tours en parle plusieurs fois dans son Histoire des Francs. Il la signale à Arles en 549: «Cette province est cruellement dépeuplée, et à Clairmont [aujourd’hui Clermont-Ferrand] en 567: «Un certain dimanche, on compta 300 cadavres dans la cathédrale.» Pendant l’hiver de 589, la peste de Justinien frappe lourdement Rome, où la terreur des citoyens est à son comble face à cette maladie transmise par les rongeurs et leurs puces à l’homme, et caractérisée par la présence de bubons.

Dans la Gazette de Lausanne du 3 janvier 1953, le professeur de chimie Marcel Bornand, médecin cantonal vaudois de 1938 à 1948, précise que «l’histoire épidémiologique de la peste ne peut être retracée avec fruit qu’à partir» de celle de Justinien; car elle «se perd dans la nuit des temps», précise le quotidien vaudois en 1987. Mais une chose est sûre, selon le site Herodote.net: cette pandémie-là «va ruiner les efforts de l’empereur Justinien pour restaurer la grandeur de Rome. Elle va aussi préparer le terrain à l’arrivée des conquérants arabes sous la bannière de l’islam au siècle suivant.»

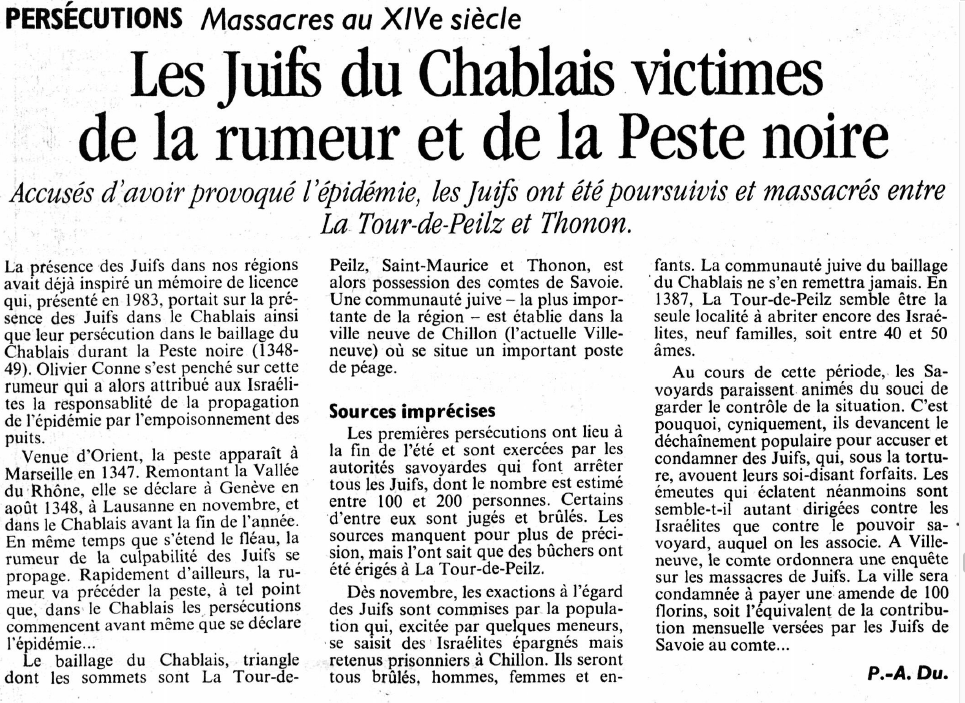

Une horreur. Elle débute aux abords de la mer Noire vers 1340 et s’étend rapidement en Europe et dans certaines régions d’Asie, faisant 75 millions de morts. Rien qu’en Europe, elle aurait tué entre 30 et 50% de la population au milieu du XIVe. Mais là encore, les estimations varient, jusqu’à un total de 200 millions de morts en Eurasie et en Afrique du Nord et subsaharienne, affaiblissant encore plus ce qui reste de l’Empire byzantin, déjà moribond depuis la fin du XIe siècle et qui tombe face aux Ottomans en 1453.

Lire aussi: Rappelons-nous la peste noire, une opinion de Jean-Blaise Fellay, historien de l’Eglise

On a aussi affaire ici à une peste bubonique, provoquée par la piqûre d’une puce infectée et qui se traduit par l’inflammation d’un ganglion, puis une tension douloureuse des tissus, soit un bubon. Au stade avancé, les ganglions s’ulcèrent et suppurent. A ces calamités s’ajoutent de la fièvre, des douleurs musculaires et articulaires, des maux de tête et une fatigue importante, que documentent très bien le National Geographic et une autre vidéo de la chaîne LCI.

En Suisse, la ville de Bâle est particulièrement touchée, raconte la Gazette de Lausanne du 28 octobre 1863, qui subira encore, en 1356, le fameux séisme de magnitude 6,6 documenté par l’EPFZ: «En un court espace de temps, toutes les fioles de malheur se sont répandues sur la ville de Bâle, naguère encore florissante par l’industrie, le commerce et les lettres. La peste noire, la grande peste a enlevé la plus grande partie de la population. Puis un tremblement de terre a renversé des rues entières. Des centaines d’infortunés ont péri sous les décombres. Des milliers d’autres sont errants et sans asile à l’approche de l’hiver»…

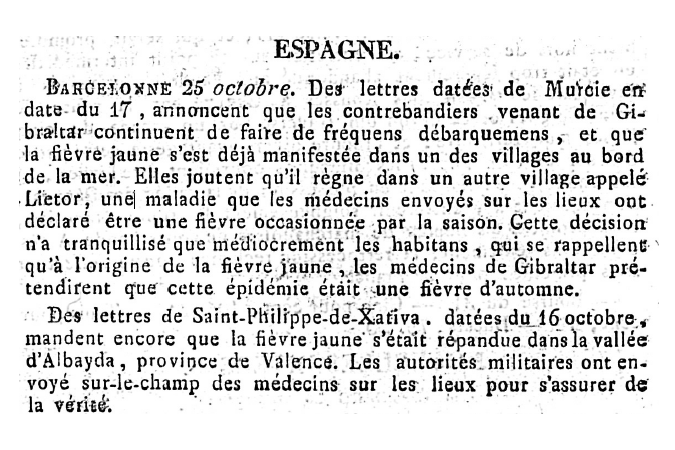

La fièvre jaune, aussi connue sous le nom un brin répulsif de vomito negro («vomi noir»), apparaît dans les régions tropicales des Amériques où une grande épidémie touche le Yucatan au Mexique, en 1648, rapportait le quotidien bordelais Sud-Ouest il y a quelque deux ans. Cette maladie hémorragique virale aiguë est transmise par des moustiques infectés. Plusieurs vagues parcourent le monde jusqu’au début du XIXe. L’Amérique du Sud, notamment le Venezuela et l’Afrique subsaharienne en sont encore victimes, selon l’OMS.

Selon le descriptif de l’OFSP, le virus est répandu dans les régions tropicales. En Suisse, ces dernières années, la maladie a été diagnostiquée seulement une fois chez une personne revenant de voyage. La première phase, aiguë, se caractérise par de la fièvre, des douleurs musculaires, des céphalées, des frissons, une anorexie, des nausées et des vomissements. Au bout de trois à quatre jours, la plupart des malades voient leur état s’améliorer et les symptômes disparaissent.

Jusqu’à la jaunisse

Dans quelques cas cependant, la maladie entre ensuite dans une phase dite «toxique»: la fièvre réapparaît, le patient devient ictérique (atteint de jaunisse), et des hémorragies peuvent se produire, avec notamment du sang dans les vomissures. La moitié environ des malades en phase toxique meurent au bout de dix à quatorze jours. Il n’existe pas de traitement spécifique de la fièvre jaune. Conclusion: la vaccination est fortement recommandée à titre préventif pour les voyageurs qui se rendent dans les pays à risque et pour leurs habitants, et elle est très efficace.

A ce propos, Michel Danthe raconte, dans le Journal de Genève et la Gazette de Lausanne du 13 janvier 1990: «Nous sommes en 1955, au jeu télévisé d’une grande chaîne américaine. Question à 64 000 dollars: «Qui fut le vainqueur de la fièvre jaune?» Réponse: l’Américain Walter Reed, bien sûr. Etranglements d’indignation à quelques centaines de kilomètres de là, à Cuba. Caramba! Encore un coup des yankees, car évidemment, le vainqueur de la fièvre jaune, toute l’île le sait, c’est le Cubain Carlos Finlay.» De fait, «l’histoire remontera jusqu’au caudillo Batista et frôlera l’incident diplomatique. C’est ce que rappelle, à la fin de son Histoire de la fièvre jaune, François Delaporte», aux Editions Payot.

A découvrir aussi:

Probablement apportée par des bateaux en provenance des Pays-Bas, cette peste bubonique a tué 20% de la population londonienne durant l’hiver 1664-1665. C’est une autre catastrophe, le grand incendie de la ville en septembre 1666, qui aide à éradiquer définitivement la maladie, détruisant de nombreux quartiers insalubres, bien que cette hypothèse soit contestée. Lors de la reconstruction, des normes d’hygiène strictes ont été imposées.

Daniel Defoe en tire un Journal de l’année de la peste (1722), où il se livre à une remarquable description clinique. Mais c’est Samuel Pepys (1633-1703) qui en est le vrai témoin, dans son travail de diariste tenu de 1660 à 1669, au point que la Revue médicale suisse fait de cet homme volontiers libertin un «blogueur avant l’heure» encore lu aujourd’hui: «Diariste serait un anglicisme. Issu de diarist – celui qui tient a diary; entendre un journal, si possible intime. La chronique quotidienne de ses émotions à la fois épanchées et contenues. […] Posons que diariste soit un anglicisme. Qu’en est-il alors de blogueur? Et quid, aux antipodes de l’apocope, de cette aphérèse contractée qu’est blog? A celles et ceux qui en tiennent un de nous dire de quoi il retourne»…

… Avec, pour en finir, cette autre question: qui s’intéressera, dans trois siècles, à nos blogs d’aujourd’hui?

C’est cependant bien à l’auteur de Robinson Crusoé que pense Gérard Joulié dans ses «Notes sur Londres», parues le 12 août 1983 dans la Gazette de Lausanne. Il songe alors à sa peinture d’une «cité déserte où s’amoncellent les charniers, la terreur que les morts inspirent, les charrettes où, sous un entassement de cadavres, un ivrogne continue à jouer de la flûte»…

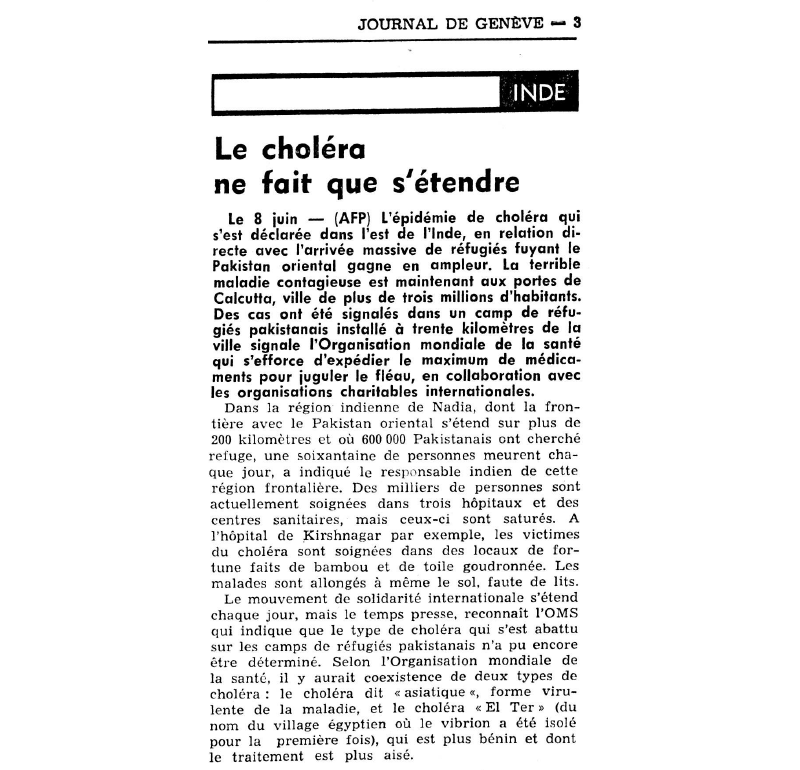

Considérée comme la plus dévastatrice des grandes pandémies historiques, la troisième pandémie de choléra sévit de 1852 à 1860. Auparavant concentrée dans les plaines du Gange (dès 1817), la maladie se répand dans toute l’Inde, puis finit par atteindre la Russie, où elle fait plus d’un million de morts, et le reste de l’Europe. Le choléra est une infection intestinale provoquée par l’ingestion d’aliments ou d’eau contaminés. Il provoque de violentes diarrhées, parfois accompagnées de vomissements. Un officier de Vasco de Gama aurait déjà décrit une affection similaire au début du XVIe siècle, juste après les premières découvertes des conquistadors.

En l’absence de traitement, cette infection très contagieuse peut tuer en quelques heures. L’OMS estime que plusieurs millions de personnes contractent le choléra annuellement. C’est aujourd’hui l’Afrique qui est la principale victime de la septième pandémie, qui débute en Indonésie en 1961. Cette toxi-infection entérique est due à la bactérie Vibrio choleræ, ou bacille virgule, découverte par l’anatomiste italien Filippo Pacini en 1854 et redécouverte par le fondateur de la bactériologie, Robert Koch, en 1883.

Les six pandémies observées ont fait des millions de morts en Europe, en Afrique et dans les Amériques. La septième, qui commence en 1961, sévit encore au début du XXIe siècle. La maladie est désormais endémique dans de nombreux pays, et il est impossible actuellement d’éliminer l’agent pathogène dans l’environnement. Il y a plus de 13 000 entrées du terme «choléra» sur le site LeTempsArchives.ch, montrant par là la fréquence et la répartition de ce mal situé partout ou presque dans le monde depuis deux siècles et demi au moins. Les vaccins se révèlent encore souvent insuffisants.

Des ravages

Une remarquable enquête de feu Patrick John Buffe sur le choléra en Amérique latine parue dans le Journal de Genève et Gazette de Lausanne du 28 février 1992 explique les horribles ravages que peut provoquer le choléra sur l’humain. «Lorsqu’il envahit l’organisme d’un adulte, le vibrion […] peut provoquer la mort en quelques heures seulement, écrit-il. Dans ce laps de temps, la personne affectée défèque chaque 15 ou 20 minutes, perdant jusqu’à un litre et demi de liquide à chaque fois. Cet effet dévastateur commence au moment où la bactérie entre dans l’intestin grêle et se colle aux parois abdominales, se multipliant alors à la vitesse grand V.»

Le journaliste et photographe indépendant Patrick John Buffe vient de mourir. Il avait beaucoup écrit pour le «Journal de Genève» et la «Gazette de Lausanne». Quelques articles à relire ici: https://t.co/zCH8WZa7k5 pic.twitter.com/irDhPyBFzg

— Olivier Perrin (@olivierperrin) January 21, 2020

Diarrhées abondantes, vomissements et crampes musculaires s’ensuivent. «Si la thérapie de réhydratation ne se réalise pas à temps, le sang s’épaissit et le cœur cesse de le pomper. Ou alors, ce sont des insuffisances rénales qui empêchent l’élimination des toxines»…

… Ce qui entraîne inexorablement la mort

Il y a un peu plus de cent ans, le 9 novembre 1918, également jour de l’abdication de l’empereur allemand Guillaume II, meurt à Paris un autre Guillaume: Guillaume Albert Vladimir Alexandre Apollinaire de Kostrowitzky, dit Guillaume Apollinaire, déclaré mort pour la France en raison de son engagement durant la Grande Guerre. Mais de fait terrassé par la grippe espagnole à l’âge 38 ans. Il est l’auteur du célébrissime Pont Mirabeau.

La pandémie de grippe de 1918, probablement d’origine aviaire, est particulièrement virulente et contagieuse. Son nom de «grippe espagnole» semble venir du fait que seule l’Espagne – non impliquée dans la Première Guerre mondiale – avait publié librement les informations relatives à la maladie qui faisait des ravages dans le pays: «La pandémie n’y a nullement son origine, mais c’est dans ce pays alors neutre, où le conflit n’impose pas de censure à la presse, que naît la prise de conscience d’une crise sanitaire majeure», révélait récemment l’historienne des sciences Anne Rasmussen au Journal de l’Université de Genève.

Pour elle, «il s’agit ni plus ni moins de la plus grave pandémie contemporaine, tant en termes démographiques que par son expansion: de l’Asie aux Amériques en passant par l’Europe, du Spitzberg à l’Afrique, aucune région du monde n’est épargnée; en quelque six mois, le virus tue, selon certaines estimations, 50 millions de personnes». En Suisse, le virus sévit aussi.

Lire aussi: Il y a cent ans, la grippe espagnole faisait des dizaines de millions de morts

Peut-on dès lors parler d’épidémie de guerre? «Non!» répond fermement Anne Rasmussen. Même si «les maladies, comme le typhus ou le choléra, sont le fait de conditions hygiéniques déplorables couplées à la promiscuité qui caractérise la vie des soldats. Grâce aux avancées du pastorisme [la doctrine relative aux théories médicales et thérapeutiques de Pasteur] et à une prise de conscience de la problématique sanitaire des maladies infectieuses par les autorités militaires, la Première Guerre mondiale a longtemps été épargnée par ce phénomène»…

… Cruelle ironie donc que ce virus qui, à la suite d'une mutation aléatoire, apparaît dans les derniers mois du conflit. La guerre n’est pas à son origine mais a facilité sa propagation

Ses conséquences sont ignobles, comme le montre cet exemple glané dans Québec Science: «J’étais en face d’une maladie terrible, jamais vue à Montréal de mémoire d’homme. […] Les malades devenaient bleus, ils ne pouvaient plus respirer. […] Il m’arrivait de voir 50 cas par jour, et parfois 4, 5 ou 6 malades dans la même famille, tous couchés; je revenais le lendemain, et 2 ou 3 d’entre eux étaient morts.» Ce témoignage d’horreur, recueilli en 1976 au micro de Lizette Gervais, à Radio-Canada, est celui du docteur Albert Cholette, confronté à l’épidémie de grippe de 1918 alors qu’il était tout jeune médecin à Montréal.

Identifiée pour la première fois dans la province du Guizhou en Chine, la grippe asiatique s’est répandue un peu partout dans le monde, causant de 1 à 4 millions de décès, selon l’OMS. Les Etats-Unis ont été l’un des pays les plus touchés avec 69 800 morts. Mais sa souche évolue ensuite, entraînant une autre pandémie de 1968 à 1969, la grippe de Hongkong, qui a tué environ 1 million de personnes. Ces virus grippaux sont fréquents dans l’histoire.

Ils mutent facilement et sèment ensuite leur misère en parallèle. A l’aube des années 1970, le 8 janvier, la Gazette de Lausanne décrit une situation à l’hôpital de Bienne qui ressemble fort à celle vécue au pic de l’épidémie due au nouveau coronavirus. Auparavant, le Dr Pierre Rentchnick, qui a été rédacteur en chef de Médecine et Hygiène de 1956 à 1993, s’était escrimé à minimiser les effets de la grippe asiatique, dans le Journal de Genève du 28 septembre 1957. Tout en en décrivant des cas extrêmes.

Lire aussi: Quand l’Europe se moquait des épidémies

«Le tableau clinique […] est tout à fait banal, écrit-il: il est celui de la plus ordinaire des grippes saisonnières. Le sujet grippé se plaint d’un catarrhe des voies respiratoires supérieures avec une fièvre qui peut présenter deux ou trois accès à 39 ou 40 degrés; il souffre de courbatures, de maux de tête, de manque d’appétit. Le stade aigu dure au maximum huit jours. Dans les cas les plus sévères, le malade présentera des vomissements, des accès de diarrhée, des douleurs articulaires et musculaires.»

En chien de fusil

Et c’est tout? Non. «La grippe asiatique peut provoquer de petits signes méningés: le malade prend une attitude caractéristique dans son lit, qu’on appelle «en chien de fusil», et ne supporte pas la lumière. Cette phase de la maladie ne correspond pas à une méningite, mais à un état congestif cérébral qui apparaît sans gravité et prolonge la maladie de quelques jours seulement.»

Le syndrome d’immunodéficience acquise, plus connu sous son acronyme sida, est un ensemble de symptômes consécutifs à la destruction de cellules du système immunitaire par le virus de l’immunodéficience humaine, le VIH. Il conduit à la mort par suite des maladies opportunistes auxquelles il donne lieu. Il se transmet par voie sexuelle ou sanguine, ou de la mère à l’enfant. Il est apparu vers 1920 aux environs de Kinshasa.

Partie d’Amérique du Nord, une épidémie se développe à partir de la fin des années 1970, faisant de la maladie un problème sanitaire mondial. La prévention, tel l’usage du préservatif dans les rapports sexuels, constitue de loin la meilleure solution, puisqu’il n’existe actuellement aucun vaccin permettant de se protéger du VIH et que les traitements disponibles n’entraînent pas de guérison. Ces traitements, bien qu’ayant une certaine efficacité, ne peuvent que stopper la prolifération du virus au sein de l’organisme, mais non l’éradiquer.

De plus, les trithérapies, coûteuses, ne sont facilement accessibles que dans les pays développés qui peuvent en assurer la charge financière; dans les pays en développement, plus de 95% des patients ne bénéficient aujourd’hui d’aucun traitement efficace. Pour cette raison, l’ONU, avec son programme ONUSIDA, a fait de la lutte contre le VIH une de ses priorités. A ce jour, ce dernier a fait plus de 36 millions de morts et continue d’être un problème majeur de santé publique.

La «peste homosexuelle»

Lorsque le sida arrive en Suisse au milieu des années 1980, de «peste homosexuelle» il est déjà devenu l’épidémie mortelle numéro un du monde occidental. Le Journal de Genève et la Gazette de Lausanne, le 7 septembre 1985, se méfient déjà des ravages à venir: «La souffrance d’hommes, de femmes et d’enfants atteints, et celle de leurs proches, l’angoisse de nombreux autres que guette potentiellement la maladie réclament qu’on expose sans rhétorique marchande, mais sans inutile pudibonderie aussi, le problème que pose l’apparition récente du Sida.»

Les statistiques d’alors? «Une soixantaine de personnes ont été atteintes à ce jour en Suisse. Une trentaine d’entre elles sont déjà décédées. Si l’évolution de l’épidémie continue à ce rythme, ce seront 30 000 personnes qui seront directement touchées par la maladie dans cinq ans.» Dès 2002, le sida a été considéré comme une pandémie. Les quelques chiffres donnés récemment par Sciences et Avenir sont, à cet égard, éloquents.

Images d’en-tête des chapitres

Variole: Un patient touché par la variole aux Etats-Unis, au XXe siècle. Archives médicales militaires des États-Unis / Wikimedia Commons (CC-BY 2.0)

Tuberculose: Une radiographie spectacle d'infiltration alvéolaire dans les poumons due à l'infection par «Mycobacterium tuberculosis». Puwadol Jaturawutthichai/123RF

Peste d’Athènes: La peste dans une cité antique, par Michael Sweerts (vers 1652). Lacma / Wikimedia Commons (domaine public)

Peste antonine: L'ange de la mort durant la peste antonine à Rome, gravure de Levasseur d'après Jules-Elie Delaunay. Wellcome Images / Wikimedia Commons (CC-BY 2.0)

Peste de Justinien: Justinien avec ses dignitaires, mosaïque de Ravenne, VIe siècle. Vikidia.org / Projet Yorck (domaine public)

Peste noire: Peinture représentant la peste à Bâle, en 1349. Hulton Archive/Getty Images

Fièvre jaune: Le moustique «Aedes aegypti», vecteur de la fièvre jaune chez l'homme. James Gathany / CDC-PHIL / Wikimedia Commons (domaine public)

Grande peste de Londres: Un tombereau vient emporter un cadavre. Wellcome Gallery / Wikimedia Commons

Choléra: Une personne atteinte de déshydratation à la suite du choléra, en 1939. CDC-PHIL / Wikimedia Commons (domaine public)

Grippe espagnole: Des volontaires de la Croix-Rouge luttant contre l'épidemie de grippe espagnole aux Etats-Unis en 1918. RDA/Keystone

Grippe asiatique: En 1957, 168 soldats suédois avaient été atteints par la grippe asiatique à Luleå. Scanpix / Wikimedia Commons (domaine public)

Sida: Une campagne de sensibilisation anti-sida, avec le préservatif et le fameux ruban rouge. Lightfieldstudios/123RF

Retrouvez sur LeTemps.ch:

- Toutes nos revues de presse

- Nos principaux articles sur le virus

- Un virus parmi les humains, ces êtres paradoxaux, entre égoïsme et solidarité

- De l’épidémie à la pandémie, qu’est-ce que ça change?

- La fable du Rat chinois qui annonce le Nouvel An et se retire aussitôt dans sa cachette, poursuivi par le coronavirus

En vidéo: comprendre les virus et leur fonctionnement

Vous aimez nos longs formats?

Le Temps met tout son cœur à réaliser des contenus interactifs et immersifs, que vous pouvez retrouver sur tous vos supports. Journalistes, photographes, vidéastes, graphistes et développeurs collaborent étroitement pendant plusieurs semaines ou mois pour vous proposer des longs formats comme celui-ci, qui répondent à une grande exigence éditoriale.

Leur réalisation prend du temps et des ressources considérables. Nous sommes cependant persuadés que ces investissements en valent la peine, et avons fait le choix de laisser certains de ces contenus en libre accès et dépourvus de publicité. Un choix rendu possible par le soutien de nos fidèles et nouveaux lecteurs.

Pour continuer à travailler en totale indépendance éditoriale et produire des contenus interactifs, Le Temps compte sur vous. Si vous souhaitez nous soutenir, souscrivez dès maintenant un abonnement!

Nous espérons vous compter encore longtemps parmi nos lecteurs.