Ainsi prit fin la Première Guerre mondiale

L’Armistice fut signé par les Alliés et les Allemands le 11 novembre 1918 dans une clairière près de Compiègne. Rappel de ces négociations menées dans le plus grand secret avec une plongée dans les récits du «Journal de Genève» et de la «Gazette de Lausanne»

- Texte: Olivier Perrin

- Recherche iconographique: Catherine Rüttimann, Olivier Perrin, Paul Ronga

- Format Web: Paul Ronga

L’histoire commence peut-être par ce combattant tué à Verdun en 1916 qui, juste avant de rendre son dernier souffle, avait exprimé une «préoccupation des plus lucides»: «Je voudrais au moins que le gaspillage des vies et des forces fût connu un peu plus chaque jour et que le péril qui nous menace, mourir de notre victoire, soit entrevu et conjuré» (Journal de Genève du 12 novembre 1968). Mais il faudra encore plus de deux ans pour que soudain «le climat change» à la fin d’un nouveau rude hiver qui a vu l’infâme boucherie se poursuivre dans les tranchées.

C’est le traité de Brest-Litovsk, en Biélorussie, signé le 3 mars 1918, qui entérine «la sortie du jeu de l’Union soviétique» et marque un tournant. La reddition de la toute jeune république bolchevique permet à l’armée allemande de se concentrer sur le front de l’ouest. Mais là-bas, les soldats des Etats-Unis sont entrés «sur les champs de bataille de France». Et dès lors, les renforts américains et britanniques retirent à l’Allemagne tout espoir de victoire.

«Vers le dénouement»

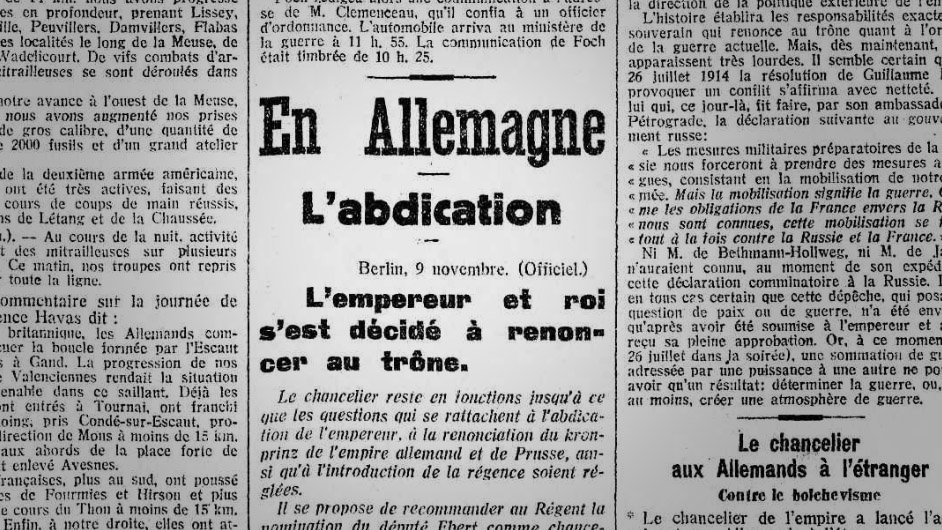

Le 10 novembre 1918, le Journal de Genève, sous la plume de son correspondant à Paris et sous le titre «Vers le dénouement», annonce que «les événements se succèdent avec une rapidité extraordinaire». «Il y a de quoi donner le vertige et les meilleures têtes en sont comme un peu étourdies. Il ne reste plus qu’à attendre la capitulation de l’Allemagne. Cet écroulement final ne saurait plus être très éloigné.»

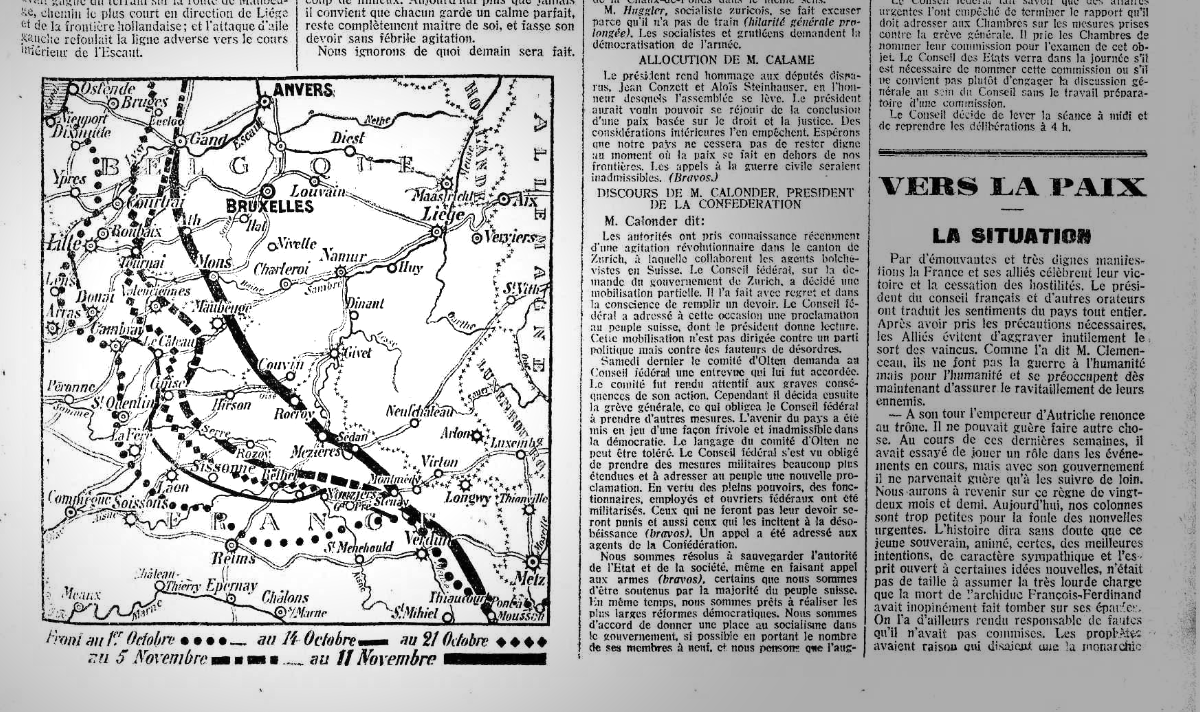

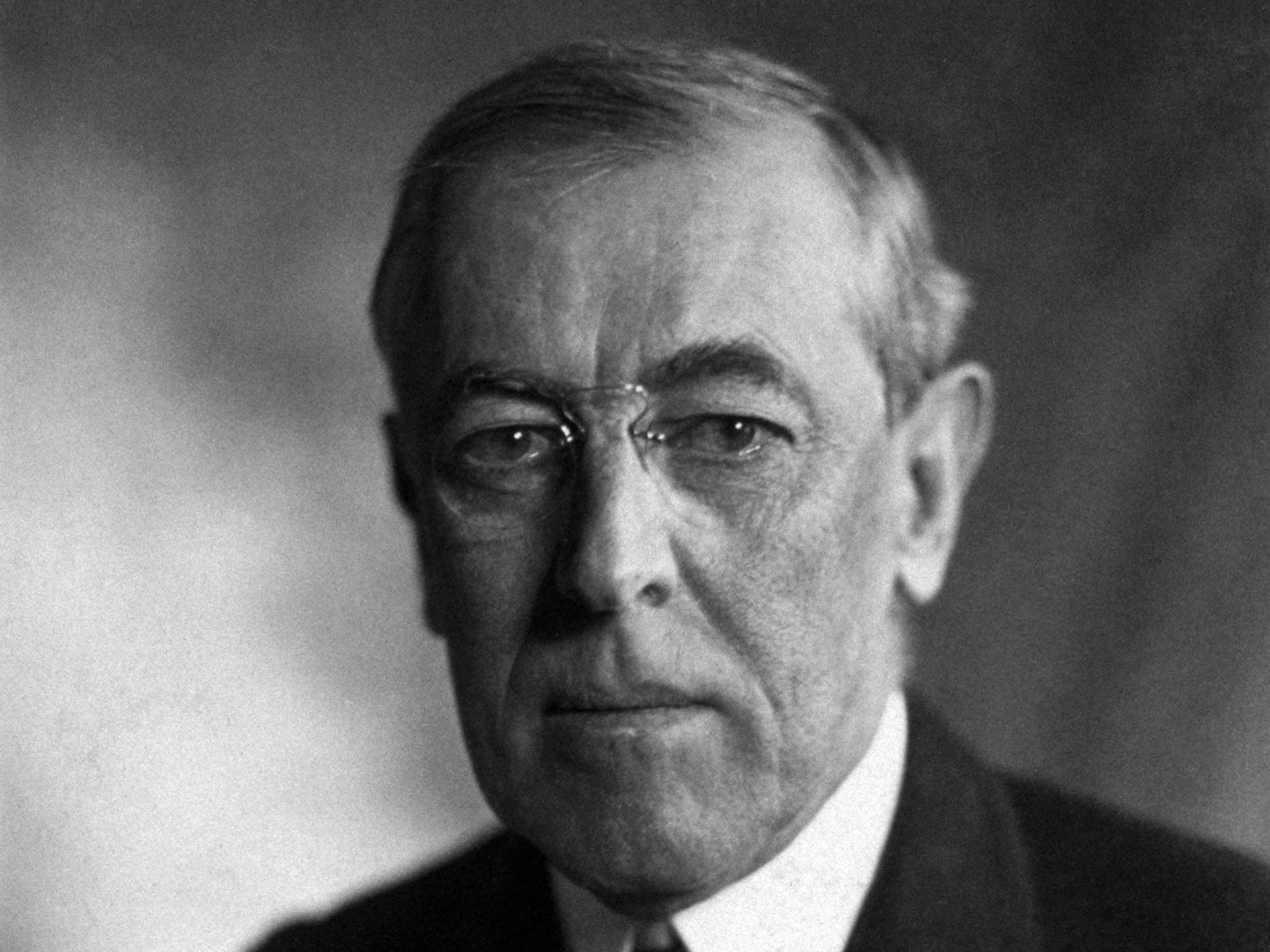

En quelques semaines se sont succédé «les notes, indices d’un dialogue» entre le chancelier allemand, Georg Graf von Hertling (1843-1919) – étroitement «surveillé par les chefs de l’armée» – et le président américain, qui dicte son point de vue: l’Empire allemand doit plier. Selon Woodrow Wilson (1856-1924), les carottes sont cuites. Depuis le mois d’août, les forces allemandes reculent sur l’ensemble du front franco-belge, avec de lourdes pertes. Et en septembre, l’état-major allemand fait savoir à l’empereur Guillaume II (1859-1941) que la guerre est perdue. Mais ni lui ni les chefs militaires ne veulent assumer la responsabilité de la défaite.

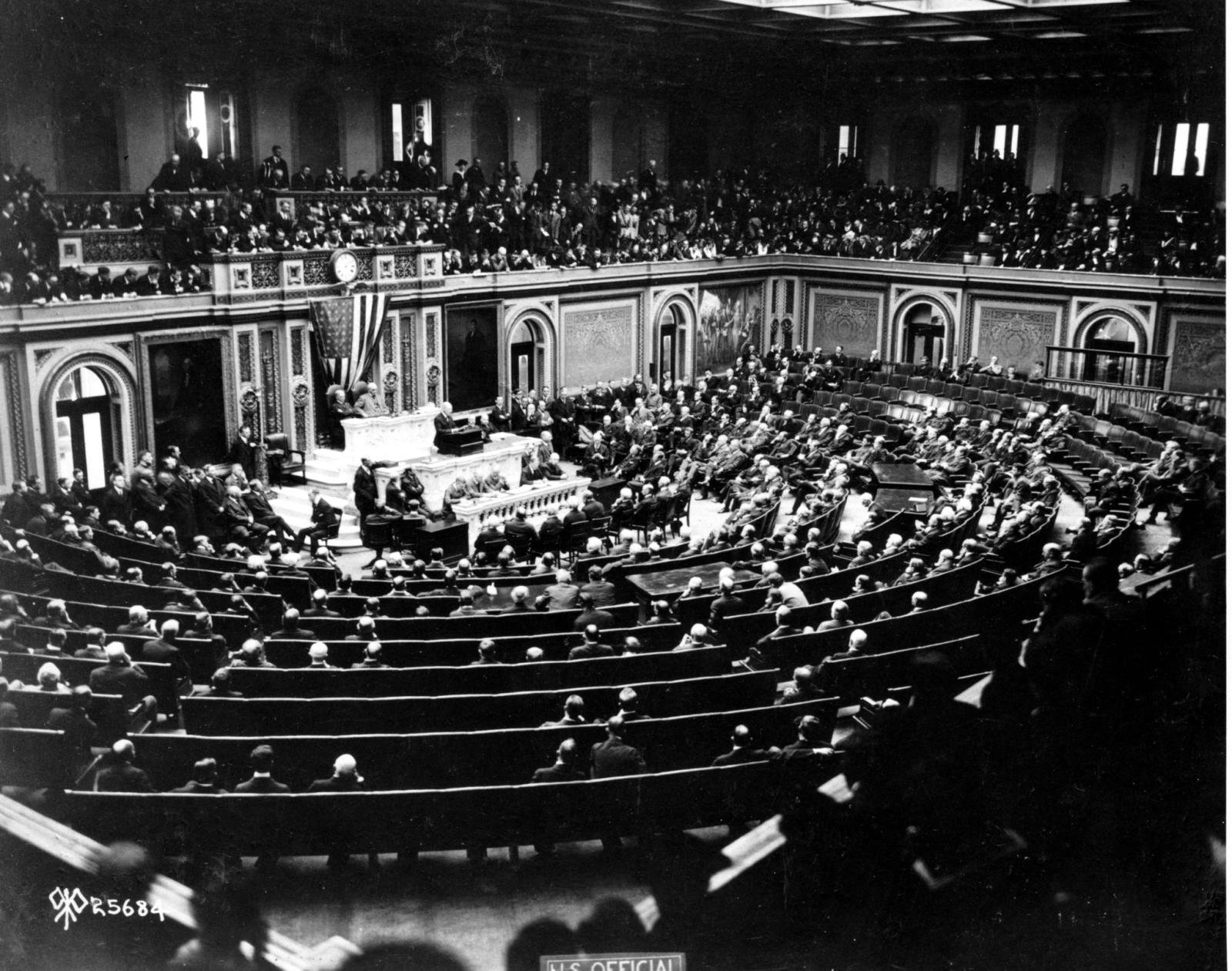

La providence a voulu que seul parmi tant d’Européens un Américain comprît profondément la situation

De ce «climat forcené d’une guerre jusqu’alors hégémonique à l’européenne», le président Wilson ne veut plus. Comme l’écrit le professeur de droit vaudois Jean-Pierre Aguet en 1968, il le transforme «en une sorte de croisade pour la démocratie au nom du droit et des principes des nationalités». Au point qu’«en se considérant désormais comme incapables de vaincre», les chefs de guerre allemands vont accepter de déposer les armes. «Les voies de la Providence sont impénétrables. Elle a voulu que seul parmi tant d’Européens un Américain comprît profondément la situation.»

L’Allemagne veut la paix

On apprendra plus tard que c’était bien le gouvernement allemand qui s’était adressé à la Maison-Blanche, en la «priant de provoquer l’avènement de la paix», ce «par le truchement de la représentation nord-américaine à Berne». Car il savait que Wilson avait des «principes», qu’il cherchait «une solution équitable de toutes les questions en contestation et une réconciliation durable entre tous les peuples» et qu’il «ne voulait pas conduire la guerre contre le peuple allemand et faire obstacle à son libre développement».

Mais pour l’heure, sur le front, «ce n’est pas tant les nerfs qui cèdent» chez le général en chef Erich Ludendorff (1865-1937) «que les illusions qui s’effacent», ajoute l’historien Jean-Claude Favez.

En octobre, le jour où le forcement de ses dernières positions lui avait «prouvé qu’il n’était plus maître de la situation, et que ses troupes allaient être acculées à une retraite désastreuse, il a lui-même suggéré au gouvernement impérial» de solliciter l’armistice: «Il a vu la bataille perdue, il s’est soumis» à la «capitulation en rase campagne» à laquelle nous allons assister.

Dix ans après, en 1928, la Gazette de Lausanne raconte que le 5 novembre, «Wilson estimant que les conditions qu’il avait posées à l’Allemagne étaient suffisamment remplies, fit télégraphier à Berlin» une note déclarant que «les gouvernements alliés étaient disposés à conclure la paix». Aussitôt, une délégation allemande emmenée par le ministre Matthias Erzberger (1875-1921) se met en route, avec des drapeaux blancs flottant sur ses voitures.

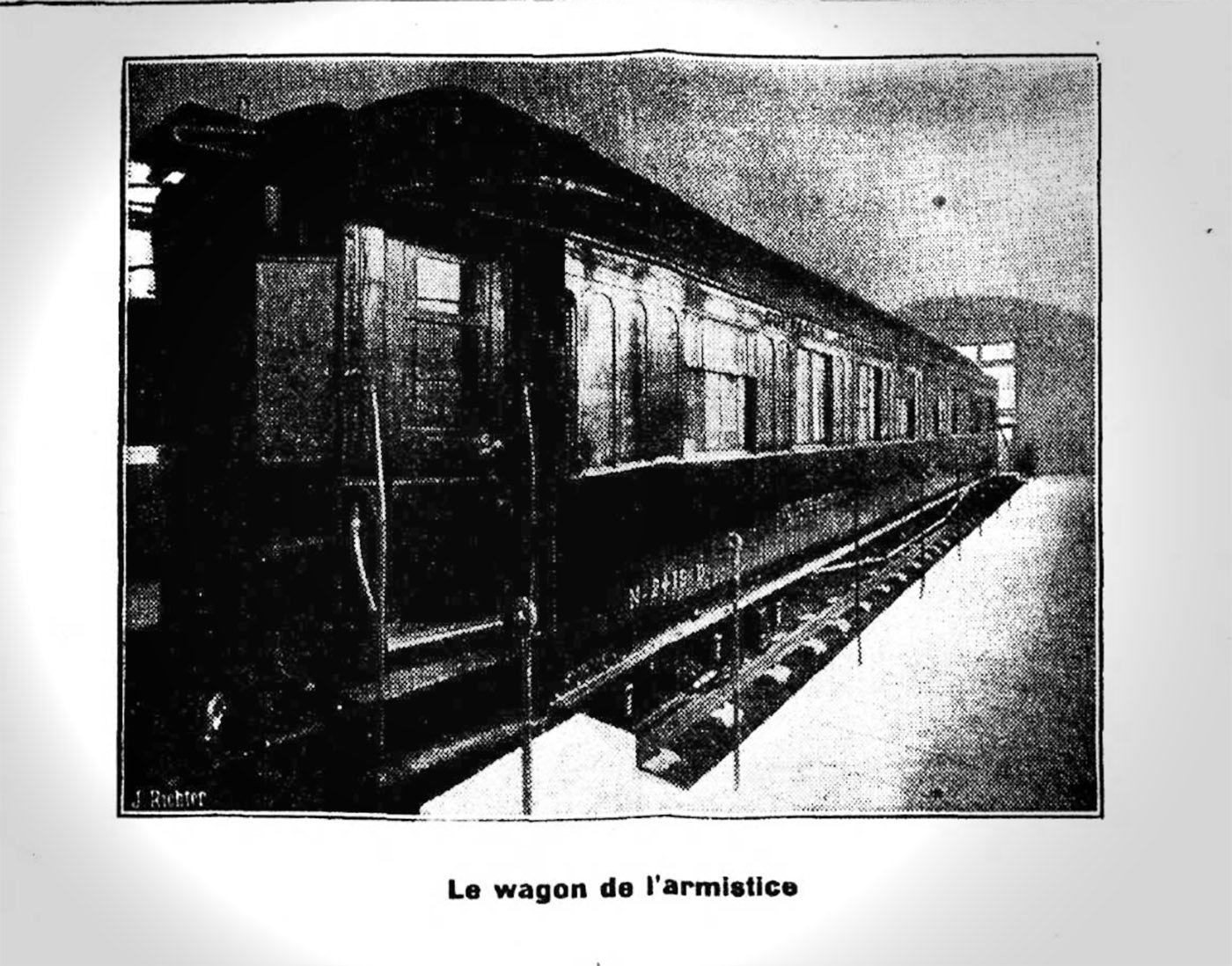

Le chemin est plutôt cahoteux, Erzberger en perd même son lorgnon: «Les Allemands, dans leur retraite, avaient abattu des arbres sur les routes et les carrefours pour ralentir l’avance française et placé des mines à retardement.» Tout ce petit monde «franchit le 7 au soir les lignes françaises» et, de la gare de Tergnier, un train, dont «un des wagons n’est autre que le salon ferroviaire de Napoléon III», l’amène au château de Rethondes, près de Compiègne, pour qu’il y passe la nuit.

Qu’est-ce qui amène ces messieurs? Que désirez-vous de moi?

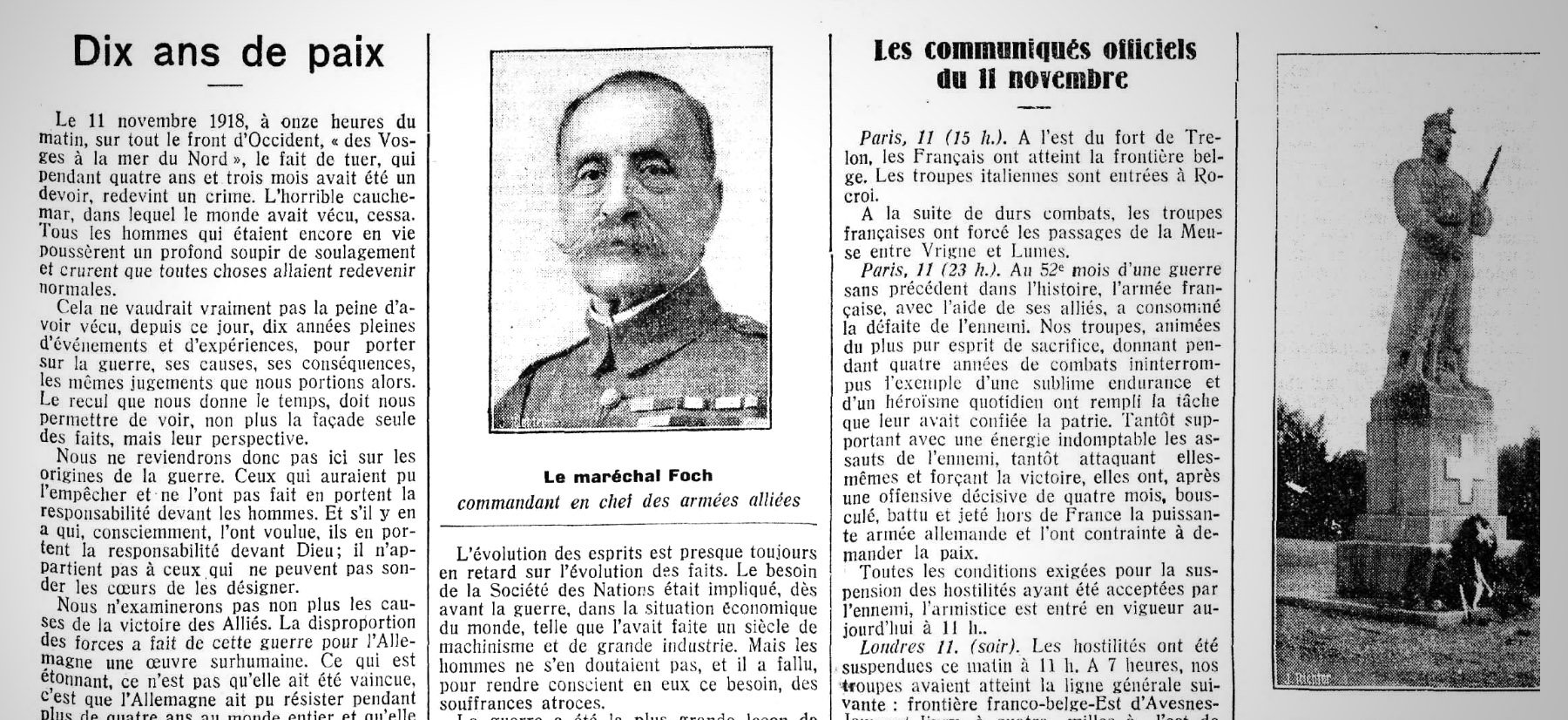

C’est là, dans l’Oise, sur un ancien épi de tir désaffecté, qu’un autre train, celui du maréchal français Ferdinand Foch (1851-1929), commandant en chef des armées alliées, attend les plénipotentiaires allemands, pour un premier entretien. «Cette rencontre, Foch l’attend depuis des mois, avec autant d’impatience que le dernier de ses hommes.» La clairière abrite deux petites voies ferrées parallèles, où ont été acheminés les deux trains, en toute discrétion et à l’abri de tout regard de la presse.

Le maréchal, «après avoir examiné les pouvoirs des délégués allemands», leur demande: «Qu’est-ce qui amène ces messieurs? Que désirez-vous de moi?»

Une petite discussion s’engage. «Les Allemands demandent quelles sont les propositions des Alliés. Le maréchal Foch répond qu’il n’a pas de propositions à faire.» Puis, se ravisant, il se dit «autorisé» à ne les formuler que si la partie adverse demande le dépôt des armes, écrira-t-il plus tard dans le tome II de ses Mémoires:

«Demandez-vous l’armistice? Si vous le demandez, je puis vous faire connaître les conditions dans lesquelles il pourra être obtenu.

»M. Erzberger et le comte Alfred von Oberndorff déclarent qu’ils demandent l’armistice.

»Le maréchal Foch déclare alors qu’il va être donné lecture des conditions de l’armistice…»

Un texte est distribué aux parlementaires allemands, avec un délai de trois jours pour réfléchir. Ils n’ont aucune marge de négociation, d’autant que pendant ce temps-là, après avoir envisagé de prendre lui-même le commandement de l’armée, Guillaume II est contraint à l’abdication par ses généraux. Il part en exil aux Pays-Bas le 9 novembre, en pleine explosion du IIe Reich. «Sans effusion de sang et grâce à la décision des troupes qui se sont jointes aux révolutionnaires, les Conseils des ouvriers et soldats ont pris partout le pouvoir.»

Le 26 juillet 1914, c’est cet empereur qui s’était résolu à provoquer le conflit, à peine un mois après l’assassinat à Sarajevo de l’archiduc François-Ferdinand de Habsbourg, héritier de l’Autriche-Hongrie. Quatre ans après, «l’empire que Bismarck avait fondé dans le sang s’effondre dans la honte». La politique de Guillaume de Hohenzollern-Sigmaringen, qui fuit maintenant «la boue et l’incendie», a «conduit l’Allemagne à la ruine». Très dures, les conditions dictées par les Alliés vainqueurs «anéantissent sa puissance militaire».

Retour en forêt de Compiègne, dans le wagon-restaurant du convoi français. Un chemin en caillebotis est installé entre les deux trains pour permettre les déplacements des hommes. On est le 11 novembre, à 2h15 du matin. Le texte de la convention d’armistice est sur la table de Ferdinand Foch.

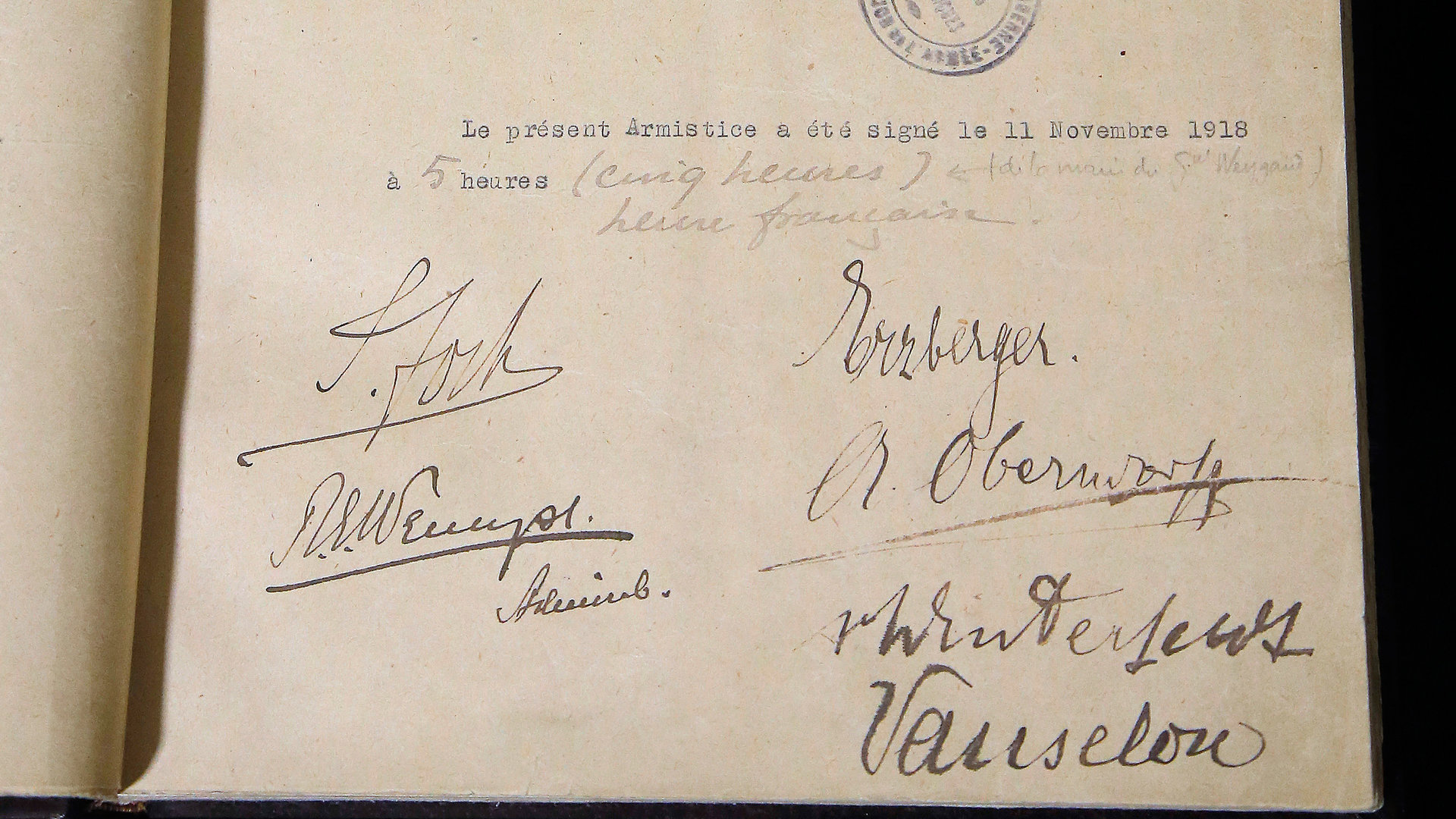

L’armistice doit maintenant être conclu, côté Alliés entre le maréchal français, l’amiral britannique Rosslyn Wemyss (1864-1933), le contre-amiral adjoint du First Sea Lord George Hope (1869-1959) et le chef d’état-major de Foch Maxime Weygand (1867-1965); et côté Allemands par le chef de la délégation Matthias Erzberger, le comte Alfred von Oberndorff (1870-1963) pour le Ministère des affaires étrangères de Berlin, et deux militaires, le général Detlof von Winterfeldt (1867-1940) et le capitaine de vaisseau Ernst Vanselow. Sont aussi présents les secrétaires du maréchal Foch, Henri Deledicq (1897-1985) et Emile Grandchamp.

La convention stipule – entre autres – la cessation des hostilités sur terre et dans les airs; l’évacuation immédiate des pays envahis, Belgique, France et Luxembourg, ainsi que l’Alsace-Lorraine, raflée par l’Empire pendant la guerre de 1870; le rapatriement de tous les otages et prisonniers de guerre détenus en Allemagne; et l’abandon du matériel allemand sur place, avec droit de réquisition.

La discussion se poursuit jusqu’à 5h12, article par article. Dans ses Mémoires, Matthias Erzberger raconte que «sur proposition du maréchal Foch, on décida que l’on s’était arrêté à 5h, de façon à ce que l’armistice puisse entrer en vigueur six heures plus tard, soit à 11h du matin, heure française.

»Les négociations furent interrompues et j’informai la direction suprême de l’armée allemande par radio. […] La signature commença à 5h20. Deux exemplaires furent signés. Le maréchal Foch et l’amiral Wymess [sic] signèrent d’abord, puis les plénipotentiaires allemands. Nos deux courageux officiers, le général von Wynterfeldt et le capitaine Vanselow, avaient les larmes aux yeux quand ils posèrent leur griffe sous un texte qui constituait une sévère contrainte.

»J’ajoutai encore une déclaration, assurant que nous nous efforcerions sincèrement d’exécuter les conditions imposées; […] et j’ajoutai que de nombreuses obligations étaient inexécutables. La déclaration s’achevait par ces mots: «Un peuple de 70 millions d’hommes souffre, mais ne meurt pas», ce que le maréchal Foch souligna d’un «très bien».»

Onzième heure du onzième jour du onzième mois

A 11 heures comme prévu, le caporal-clairon Pierre Sellier sonne «le cessez-le-feu, répercuté sur toute la ligne des armées. Bien des clairons ne se souvenaient plus de cette sonnerie.» Symboliquement, on était «à la onzième heure du onzième jour du onzième mois». De la mer du Nord à Verdun, cuivres alliés et allemands relaient la sonnerie tant attendue. Peu à peu, les soldats, encore abasourdis, sortent des tranchées.

Lire aussi: Verdun, l’abattoir du monde (19.02.2016)

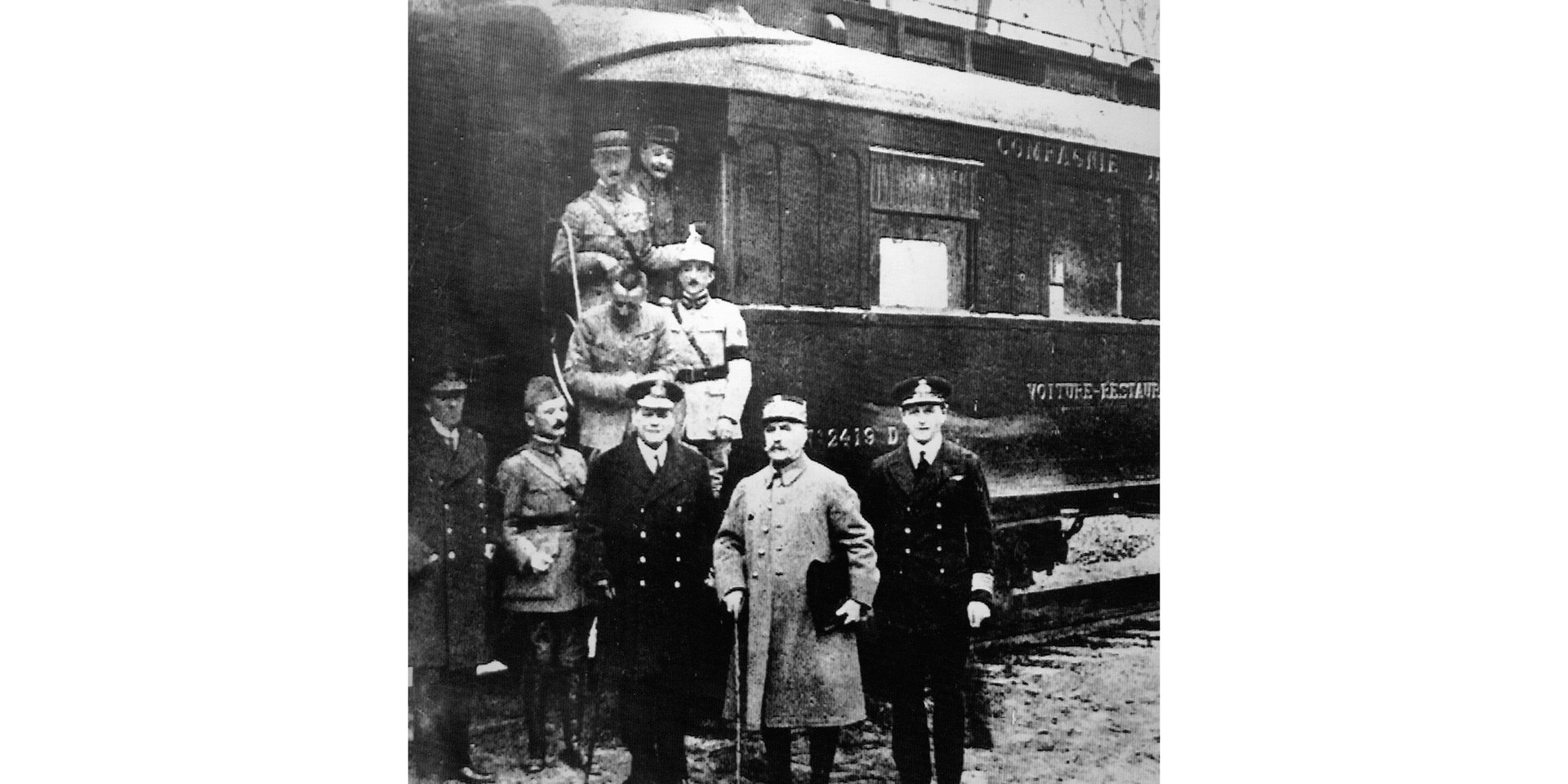

Quelques heures auparavant avait été prise la photo, fameuse, qui montre les protagonistes sur les marchepieds du wagon de Rethondes, «au moment où le commandement suprême allié s’apprête à partir pour Paris, écrivait Jean-Pierre Aguet en 1968, confier aux civils le document d’armistice dûment signé».

Dans la capitale française quelques heures plus tard, des centaines de passants acclament Georges Clemenceau, le ministre de la Guerre, qui remonte à pied le boulevard Saint-Germain pour recevoir à la Chambre l’hommage des députés. Une imagerie qu’à l’occasion du cinquantenaire de l’événement, on a dite «comme oblitérée par l’imagerie contraire de l’armistice de Rethondes de juin 1940», lieu symbolique choisi par Hitler.

Le wagon de Compiègne, qui avait été transformé en musée après la fin de la Grande Guerre, fut emmené à Berlin par le Führer, d’où il fut évacué lors de l’avance des armées alliées. Il sera détruit par accident sur une voie de garage à la gare de Crawinkel. Une reconstitution a ensuite été réalisée dans un wagon identique (le VR 2439), aujourd’hui présent en forêt de Compiègne:

En le voyant il y a quelques années, nous nous sommes dit – comme Aguet – que les plus belliqueux, responsables du conflit «devant Dieu», auraient «pu comprendre qu’ils travaillaient à leur propre extermination, à travers la guerre totale». Car en attendant, le 12 novembre 1918, «le peuple allemand est […] comme un troupeau désemparé, fuyant ses écuries auxquelles une main sacrilège aurait mis le feu», lit-on dans un Journal de Genève plus lyrique que jamais.

Rompre les échines, sucer le sang

Quand les loups alliés sont arrivés, l’heure était «propice, à leurs yeux, pour rompre les échines et sucer le sang des gorges entrouvertes. Les bergers tombent, premières victimes, […] pour avoir usé, eux aussi, de méthodes violentes, pour avoir manié le fouet, […] pour avoir poussé leur bétail dans les champs voisins, au lieu de les avoir nourris sur le sol dont ils avaient la garde, pour avoir eux-mêmes tué, égorgé et saigné des peuples, des pays, des races…»

Alors, ajoute l’éditorialiste, «debout, les morts, et regardez votre œuvre! La Belgique, que ces ennemis avaient piétinée, ressuscite triomphante. L’Alsace-Lorraine, que votre cœur saignant dut abandonner, revient souder sa chair à celle de la patrie. L’Empire allemand, proclamé sous vos yeux pour insulter à vos angoisses, disparaît.»

«Grande journée», dit aussi la Gazette, pas avare, elle non plus, de ces superlatifs qui célèbrent, «sous un ciel versant à flots le soleil et l’allégresse, […] la victoire du bien sur le mal»: «Une des plus grandes pages de l’histoire de tous les temps s’écrit sous nos yeux. […] La victoire de l’esprit. De grands jours se lèvent qui vont remettre en valeur la dignité humaine.»

A Lausanne, «la matinée avait été calme; chacun vivait dans l’attente. C’est à onze heures qu’expirait le délai pour la réponse de l’Allemagne au maréchal Foch. Que serait-elle? […] Entre 10 et 11 heures, les groupes se font plus nombreux sur Saint-François et dans les rues environnantes. On stationne devant la Tribune, où ne sont encore affichées que des dépêches d’intérêt secondaire – il y a un mois, on les eût trouvées d’un intérêt passionnant! Soudain le placard se déroule: c’est fini! l’armistice est signé. Dans quelques heures, le dernier canon se sera tu. Une immense clameur se lève.»

Et à Zurich, «dans les grands cafés» que «fréquentent les Allemands, on cause à voix basse. Que de visages déconfits, abattus, où se lit surtout l’effarement», l’envoyé spécial du Journal n’a-t-il pas «aperçus dans cette ville où nos hôtes d’outre-Rhin parlaient jadis avec une hautaine assurance et la certitude du triomphe».

«C’est là qu’apparaît une question fort délicate. Le peuple allemand n’eut pas la sensation réelle de la défaite, mais plutôt de souffrir de difficultés intérieures.» De là vient la théorie du «coup de poignard dans le dos», la fameuse Dolchstoßlegende répandue notamment par les nazis, selon laquelle l’armée allemande serait restée invaincue sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, mais aurait été abattue par une trahison du pouvoir civil issu de la révolution de novembre 1918.

Et si la guerre avait duré?

Ce sera d’ailleurs le «leitmotiv des discussions futures»: «Quelle aurait été la situation si la guerre avait duré une décade de plus, si les conditions avaient été repoussées comme l’avait entrevu un délégué allemand?» Cela, nul ne le sait, évidemment. Alors, quelle belle utopie que cette «der des ders», quelle belle illusion que cette «ère nouvelle» qui devait «commencer pour l’humanité», une ère de justice et de paix pour les peuples petits et grands, […] qui pourront tous vivre dans la sécurité du lendemain»!

A peine vingt ans plus tard, en 1939 – on le sait, maintenant – il faudra déchanter. Et de toute manière, il restait un «horrible cauchemar», «une ombre», comme l’écriront plus tard les deux quotidiens lémaniques, le 11 novembre 1928. Demeurait cet «effroyable sacrifice qu’il avait fallu consentir pour atteindre le but»: «Les familles étaient en deuil, les morts se chiffraient par millions; ils étaient tombés au champ d’honneur; mais aucun n’était là pour savourer le triomphe.»

«Sans un rayon d’espoir»

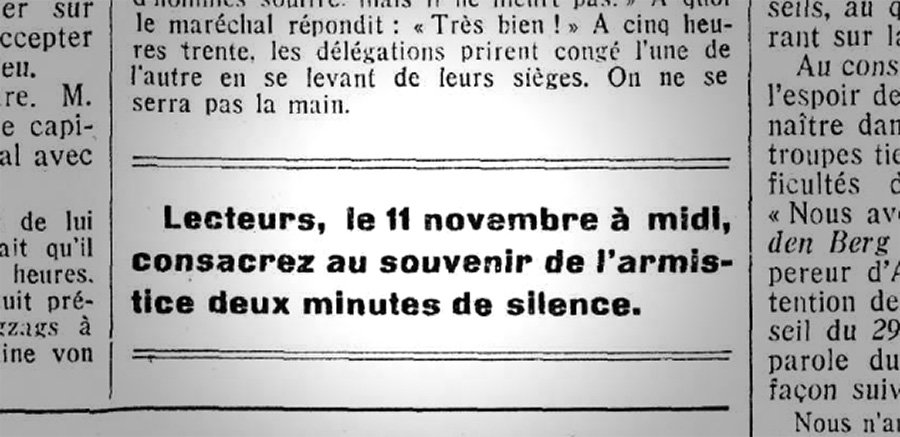

Le Temps de Paris souhaitait ainsi: «On voudrait aller maintenant parmi les tombes, tenant d’une main les conditions de l’armistice, de l’autre l’abdication du Kaiser. Parmi ceux qui sont morts durant ces cinquante et un mois, combien ont succombé sans un rayon d’espoir!… Proclamons aujourd’hui qu’aucun sacrifice n’a été stérile et qu’il n’y aura pas d’injustices ni d’oublis.» Le Journal ajoute cette injonction impensable aujourd’hui:

Dans une édition spéciale consacrée au jubilé de Rethondes, le Français Paul Valéry était alors moins optimiste: «Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles.» Et l’Autrichien Stefan Zweig, de son côté, dépeint la génération qui arrive et vivra 1939-1945 de la sorte: «Elle connaissait la guerre, elle ne s’illusionnait plus, elle savait qu’elle n’est pas romantique, mais barbare. Elle savait qu’elle durerait des années et des années, espace de temps irremplaçable dans une vie, […] ne croyait plus en la justice et en la durée de la paix qu’elle devait gagner par les armes.»

Quatre ans, trois mois, onze jours

Le 28 juin 1919 est signé le traité de Versailles. Il met réellement fin à l’état de guerre, qui aura duré sans interruption quatre ans, trois mois et onze jours. Mais Matthias Erzberger avait encore écrit que, dans la nuit du 11 novembre 1918, «à 5h30, les deux délégations prirent congé l’une de l’autre en se levant de leurs sièges». Avec cette ultime précision: «Il n’y eut pas de poignée de mains.»

Lire aussi:

- La Grande Guerre, blessure et défi français

- La chronique «Une journée particulière» de Joëlle Kuntz, qui a relu les journaux d'il y a cent ans

Sources

Toutes les citations figurant dans cet article sont extraites des archives numérisées du Temps, en accès libre:

Journal de Genève des 10, 12 et 13 novembre 1918, 11 novembre 1928 et 11 novembre 1968

Gazette de Lausanne des 12 novembre 1918, 11 novembre 1928, 11, 12 et 13 novembre 1968

Vous aimez nos longs formats?

Le Temps met tout son cœur à réaliser des contenus interactifs et immersifs, que vous pouvez retrouver sur tous vos supports. Journalistes, photographes, vidéastes, graphistes et développeurs collaborent étroitement pendant plusieurs semaines ou mois pour vous proposer des longs formats comme celui-ci, qui répondent à une grande exigence éditoriale.

Leur réalisation prend du temps et des ressources considérables. Nous sommes cependant persuadés que ces investissements en valent la peine, et avons fait le choix de laisser certains de ces contenus en libre accès et dépourvus de publicité. Un choix rendu possible par le soutien de nos fidèles et nouveaux lecteurs.

Pour continuer à travailler en totale indépendance éditoriale et produire des contenus interactifs, Le Temps compte sur vous. Si vous souhaitez nous soutenir, souscrivez dès maintenant un abonnement!

Nous espérons vous compter encore longtemps parmi nos lecteurs.