Le savoir-faire horloger à l’épreuve du temps

Un reportage de Marie de Pimodan-Bugnon

C’est une histoire au long cours, ponctuée d’innovations techniques et stylistiques. Depuis plus de 144 ans, Audemars Piguet conçoit des garde-temps d’exception portés par des designs hors normes et des développements mécaniques audacieux. Des premières pièces uniques de Jules Louis Audemars et Edward Auguste Piguet à la collection Code 11.59 by Audemars Piguet dévoilée en 2019, la marque orchestre des créations horlogères virtuoses

Texte: Marie de Pimodan-Bugnon - Photos fournies par Audemars Piguet

Le bâtiment est immense, son architecture ultramoderne, alternance de surfaces gris anthracite et de larges baies vitrées ouvertes sur la vallée de Joux. Au loin, une petite rivière, l’Orbe. En arrière-plan, l’orée des forêts du Jura. Paysages paisibles du Brassus où, aux premiers frimas, l’hiver a déjà déroulé son manteau blanc. Les prochains mois seront rigoureux et austères, longs comme un jour sans fin.

Plantée dans ce décor aux allures champêtres, la Manufacture des Forges ne changera rien à sa cadence. Qu’il neige, qu’il vente ou que le soleil printanier réchauffe les collines verdoyantes, rien n’entrave les rouages de la fabrication des montres Audemars Piguet. C’est à quelques mètres d’ici que tout a commencé en 1875, dans la Maison des Fondateurs.

Cette ancienne bâtisse familiale actuellement en travaux abritait jusqu’à récemment les montres historiques de la marque ainsi que, dans le galetas, l’atelier de restauration, qui y reprendra ses droits à la fin du chantier. Dès le printemps 2020, la collection patrimoniale sera quant à elle exposée au sein du nouveau Musée Atelier Audemars Piguet, une spirale futuriste dessinée par le cabinet d’architecture BIG (Bjarke Ingels Group).

Dans ce décor où se confondent les vestiges du passé et les aspirations de demain, l’histoire de cette manufacture toujours en mains familiales continue de s’écrire. C’est ici que sont nées des pièces uniques que les collectionneurs s’arrachent aujourd’hui avec frénésie. La Royal Oak y ancre ses racines, la nouvelle collection Code 11.59 by Audemars Piguet y puise ses lettres de noblesse.

Chapitre après chapitre, montre après montre, s’y entremêlent la quête de la précision, la maîtrise du geste artisanal, la relation complémentaire de l’homme et de la machine. Une épopée horlogère rythmée par les défis et les audaces, des complications spectaculaires et des designs hors normes, depuis plus de 144 ans.

En 1875, ils ne sont que deux. Jules Louis Audemars (1851-1918) et Edward Auguste Piguet (1853-1919). Deux horlogers, entrepreneurs dans l’âme, qui, sans le savoir, posent les premières pierres d’une manufacture appelée à devenir un empire de la belle horlogerie. Ils ont du flair et du savoir-faire. Et c’est en tant qu’établisseurs qu’ils commencent à se faire connaître. Tel un chef d’orchestre capable de mettre au diapason les meilleurs virtuoses, le duo coordonne les activités d’artisans spécialisés dans leurs domaines respectifs et leur commande tous les composants nécessaires à la réalisation des montres.

Ebauches de mouvements, boîtiers, cadrans, aiguilles, bracelets sont ainsi fabriqués hors des murs de l’atelier où les deux hommes se chargent du design, de la miniaturisation des mouvements, de l’assemblage et du réglage des calibres. Chaque modèle est alors créé en pièce unique, généralement sur commande.

A l’époque, les horlogers travaillent tous ainsi, l’internalisation des savoir-faire n’étant encore qu’une musique d’avenir. Audemars Piguet se distingue pourtant de ses pairs par son goût du défi. Les commandes spéciales n’ont rien d’insurmontable. Au contraire, elles pimentent leur créativité. Montres à sonnerie, chronographes, indications astronomiques… A l’atelier, on ne se refuse aucune audace.

Dès sa création, Audemars Piguet a tracé sa propre voie, s’affranchissant des conventions de l’industrie horlogère. Depuis plus d’un siècle, ses artisans ont exploré d’innombrables possibilités esthétiques en termes de design.

Entre 1882 et 1892, la marque produit ainsi quelque 1600 montres de poche, dont 80% comportent au moins une complication horlogère. En la matière, la montre de poche à grande complication Universelle de 1899 offre un exemple frappant du savoir-faire de l’atelier du Brassus. Cette pièce combine un chronographe à rattrapante, une seconde morte et une seconde sautante, une grande et une petite sonnerie, une répétition minute, une alarme et un calendrier perpétuel. Un coup de maître!

Les exploits techniques de la marque assoient rapidement sa réputation. Quelques années suffiront aux artisans du Brassus pour imposer leur signature. Au fil du temps, les boîtiers des montres se profileront selon des formes inattendues, les cadrans briseront les codes traditionnels, imposant à la manufacture de conjuguer le geste artisanal avec de nouveaux développements techniques.

«Les habillages qu’ils ont créés se sont appuyés sur les formes géométriques de base comme le cercle, le carré ou le rectangle, parfois en association avec des formes plus rares, comme le trapèze ou l’octogone, indique Michael Friedman, Head of Complications pour Audemars Piguet. A ces boîtes hors normes se sont adjoints des cadrans qui ont su exprimer une véritable vision artistique, notamment au travers de l’emploi de multiples matériaux, de couleurs ou de chiffres.»

Anticonventionnelle, avant-gardiste, la manufacture ne recule devant aucune effronterie stylistique. En 1917 déjà, Audemars Piguet se libère des carcans classiques du XIXe siècle avec une première montre-bracelet octogonale. En 1929, l’esthétique Art déco s’invite dans ses ateliers avec une montre mêlant le rectangle et la forme coussin. Les années 1930-1940 sont marquées par une grande créativité appliquée aux cadrans. La fin de la Seconde Guerre mondiale sonne quant à elle une nouvelle ère, celle d’une élégance portée par la sobriété. En témoigne une montre de 1945 qui, sous ses airs épurés, dissimule une grande complexité. Lorsque la montre est observée de face, les cornes semblent longues et rectilignes mais, de profil, ces dernières révèlent une géométrie polygonale complexe et facettée.

Plus tard, les années 1960 feront place à de nouvelles expérimentations esthétiques. Une montre de 1961 conjugue ainsi ingénieusement le rectangle, le cercle et le carré tandis qu’un modèle de 1962 s’autorise les folies d’un boîtier et d’un cadran asymétriques.

Une décennie plus tard, c’est au tour de la Royal Oak d’entrer en scène. Dessinée par Gérald Genta, elle pose un jalon incontournable dans l’histoire du design horloger. Imposante par sa dimension, puissante par son esthétique, sa silhouette est taillée dans un corps d’acier, une première dans l’horlogerie de luxe, et joue sur l’octogone, facetté, arrondi, marié au cercle et à la forme tonneau. Viendront ensuite la Royal Oak Offshore en 1993, version toujours plus disruptive de ce design marquant, la futuriste Royal Oak Concept en 2002 et, aujourd’hui, la nouvelle Code 11.59 by Audemars Piguet.

Ronde à première vue, simple en apparence, cette dernière convoque l’octogone sur ses flancs et recèle un monde de détails. «Nous ne faisons aucun compromis, assure François-Henry Bennahmias, Directeur Général de la marque. Le degré de complexité technique et esthétique de cette collection est tel qu’il a fallu développer de nouveaux outils et de nouvelles compétences. C’est une histoire de défis humains, une histoire qui raconte le cheminement d’horlogers, d’ingénieurs, de concepteurs passionnés par leur art, qui sont restés fidèles à leurs convictions et ont su persévérer et repousser sans cesse leurs limites.»

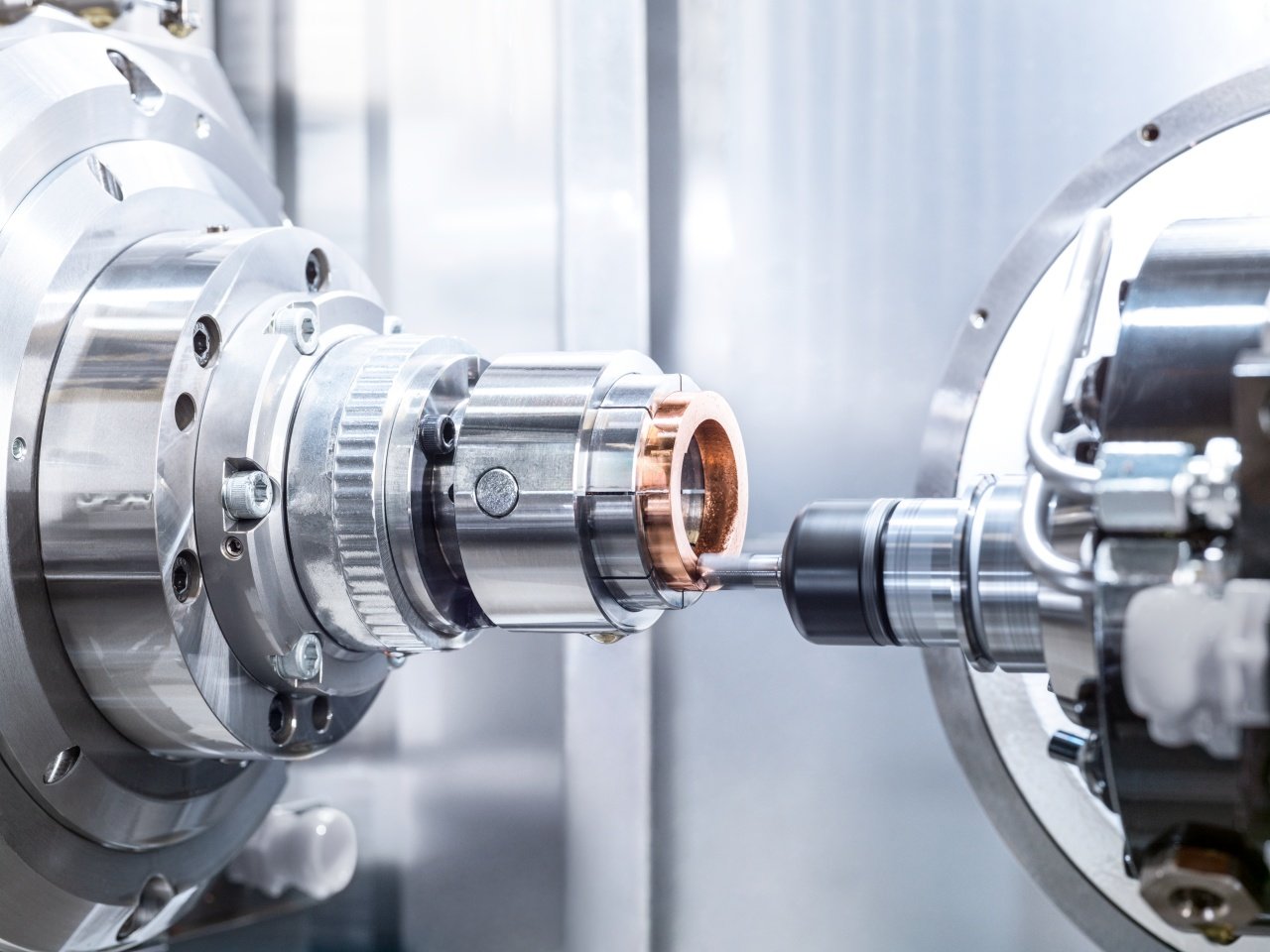

Pour s’affranchir des règles, il faut d'abord les maîtriser. Audemars Piguet a fait de cette phrase sa maxime. Au regard de l’histoire de la marque, elle n’a rien d’un concept vide de sens. A chaque nouveau défi, qu’il soit technique ou esthétique, la manufacture a dû adapter son outil de production. La culture du geste artisanal est restée, les machines issues des dernières technologies ont de tout temps été intégrées dans le processus de fabrication.

Pour concevoir la nouvelle ligne Code 11.59 by Audemars Piguet, la marque a ainsi dû remettre en question les standards de la production horlogère, déployer de nouveaux développements techniques, créer des outils inédits, pousser les techniques ancestrales de décoration dans leurs derniers retranchements.

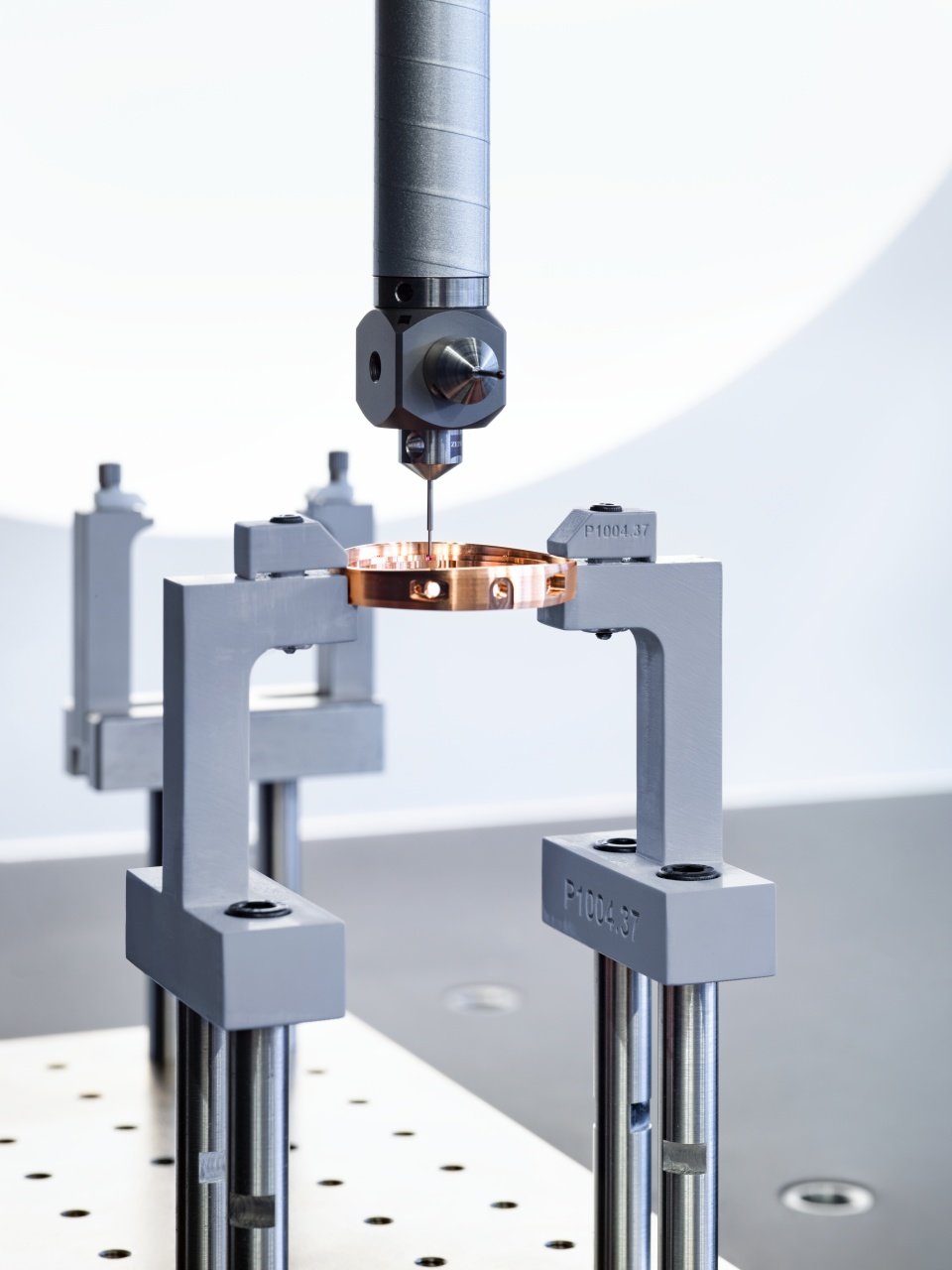

Pour le comprendre, il suffit d’observer l’un des 13 modèles qui composent la collection. Ici, tout est affaire de détails. Certains, même, nécessitent une observation à la loupe. Il y a le boîtier, tout d’abord. Sa géométrie complexe allie une lunette et un fond de boîte ronds à une carrure octogonale. Ajourées pour un profil plus aérien, ses cornes sont soudées sur leur partie supérieure à la lunette extrafine, la partie inférieure s’appuyant quant à elle sur le fond de la boîte, sans y être attachée.

Ce design que les fins observateurs qualifient de pure folie a nécessité de la part des ingénieurs de la marque d’explorer de nouvelles techniques de soudure. «Nous avons dû développer et coordonner des technologies de précision inédites et de nouvelles machines en complément de nos compétences traditionnelles», explique Michael Friedman.

«Premier exemple, pour assembler la lunette et les cornes, nous avons utilisé la précision de la fusion au laser, ce qui était une première chez Audemars Piguet. Autre exemple, pour tester la résistance de la pièce, il a fallu créer une machine spécifique car nos équipements n’étaient pas adaptés. Pour mener à bien la conception du design, tous ces développements ont nécessité l’implication de nombreuses personnes. Le travail d’équipe et la collaboration sont une des composantes essentielles de la réussite du processus de création.»

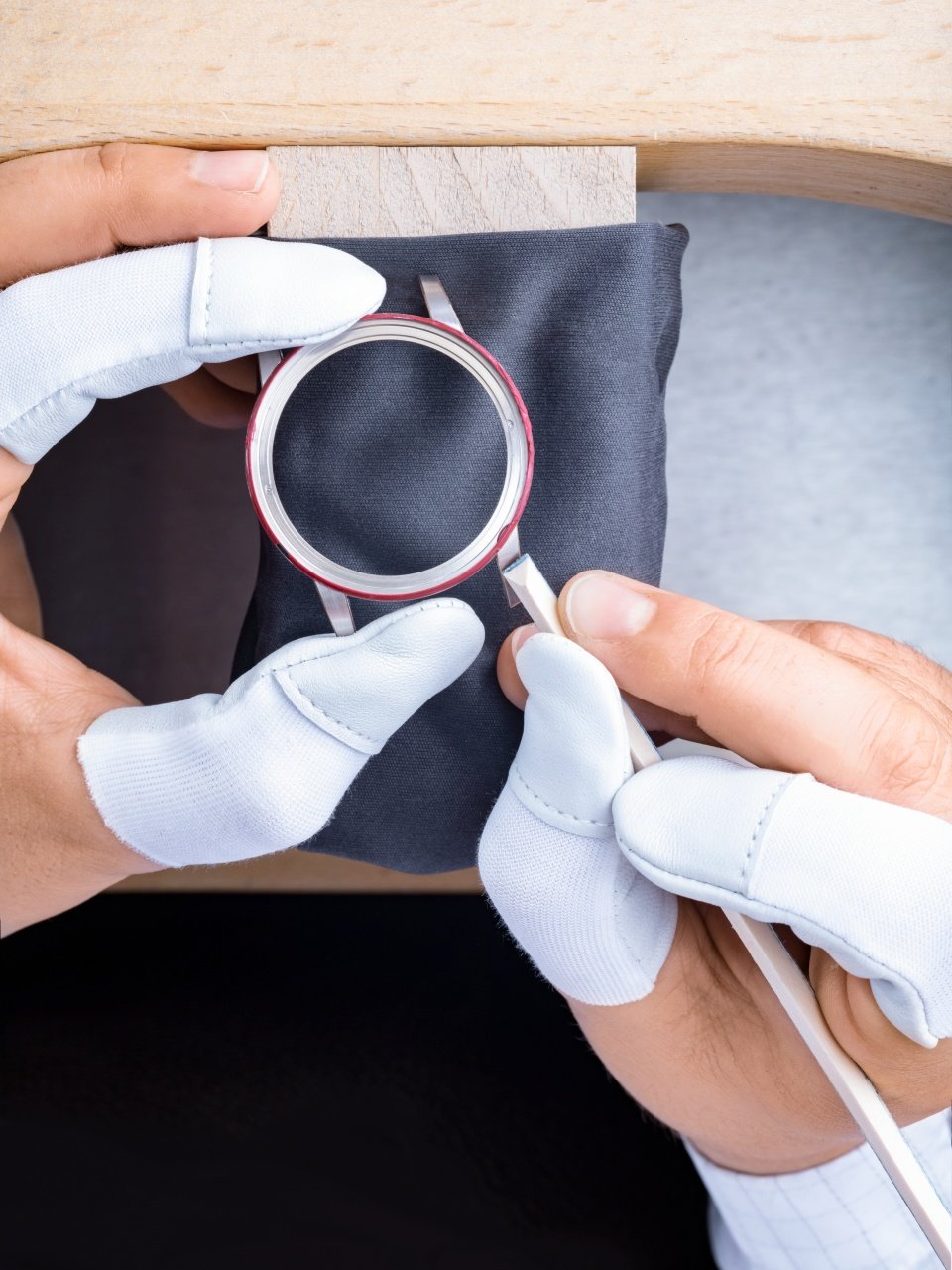

Le cadran constitue lui aussi une prouesse technologique. Composée de fines couches d’or 24 carats, la signature d’Audemars Piguet est réalisée par croissance galvanique, une technique analogue à celle de l’impression en 3D. Les lettres sont ainsi reliées par des fils d’or presque aussi fins que des cheveux et positionnées à la main sur le cadran à l’aide de petits pieds quasiment invisibles.

Un ouvrage d’une délicatesse extrême qui se laisse observer à travers une glace saphir, dont la réalisation représente elle aussi un véritable pari technique. Doublement courbée, cette dernière affiche un profil arqué, sa surface interne prenant la forme d’un dôme, tandis que l’extérieur est courbé verticalement de 6 à 12 heures.

Clou du spectacle, les finitions du boîtier, de la lunette et des cornes sont effectuées avec un soin identique aux décorations généralement réservées aux calibres de haute horlogerie. Ce n’est pas une première chez Audemars Piguet.

«L’un des éléments centraux qui relient les montres que nous fabriquons aujourd’hui avec celles du passé repose sur une intéressante géométrie composée d’angles, analyse Michael Friedman. Cela a une importance capitale en termes de finitions. Le jeu de lumière entre le satinage manuel et le poli miroir, par exemple, fait partie de nos codes esthétiques depuis plus de 100 ans. Les angles et les surfaces de nos montres forment une toile vierge sur laquelle peut s’exprimer tout le talent de nos polisseurs.»

De par la complexité du design de la Code 11.59 by Audemars Piguet, seul un geste manuel d’une dextérité absolue permet de mettre en lumière chaque élément de son boîtier facetté, même ceux qui restent invisibles à l’œil nu. Pour ce faire, Audemars Piguet s’est appuyé sur l’expertise de quelques polisseurs et spécialistes du satinage. Une équipe de choc pour un degré d’excellence qui confirme l’attachement quasi obsessionnel de la marque à la précision et aux détails.

Entre les murs de la manufacture, beaucoup de choses ont changé. Les saisons ont passé, de l’eau a coulé sous les ponts, l’atelier d’établissage de 1875 s’est peu à peu mué en une manufacture high-tech. Les machines les plus performantes permettent aujourd’hui de réaliser ce qui était encore inimaginable hier.

Mais la culture du geste artisanal est vivace, et le souffle visionnaire de Jules Louis Audemars et Edward Auguste Piguet perdure entre les mains de leurs descendants. Présidente du Conseil d’administration de la maison, Jasmine Audemars veille sur l’héritage: «Aujourd’hui, Audemars Piguet a de nombreuses histoires à raconter sur ses montres, leurs inspirations et ce qu’elles inspirent, sur les artisans qui les ont fabriquées, ainsi que sur les origines, les traditions et l’esprit sans compromis de la manufacture.»

L’histoire peut continuer. Elle n’en est encore qu’à ses premiers chapitres…

Difficile d’imaginer que l’image et le pouvoir d’attraction dont jouit aujourd’hui Audemars Piguet font partie de l’histoire récente. En 1950, l’atelier comptait à peine 30 employés. Au cœur de la crise du quartz, ils étaient une centaine, puis tout juste 500 en 2004. Ils sont aujourd’hui 1600 à porter haut les couleurs de la marque partout dans le monde.

Du petit atelier fondé par Jules Louis Audemars et Edward Auguste Piguet à l’outil industriel dont dispose aujourd’hui la manufacture, au Brassus, au Locle et à Meyrin où sont produits les boîtiers de la nouvelle collection Code 11.59 by Audemars Piguet, il y a un monde. Retour sur cette évolution lente mais parfaitement maîtrisée avec Michael Friedman, Head of Complications pour la marque.

Comment la manufacture Audemars Piguet est-elle passée de la fabrication de pièces uniques à une production de montres en série?

L’évolution a eu lieu au cours des dernières décennies. Jusqu’en 1951, Audemars Piguet ne produisait que des pièces uniques. Quand les premières montres en série sont arrivées, un changement s’est opéré. Aujourd’hui, on parlerait d’industrialisation. Mais en réalité, le travail d’établissage s’est poursuivi comme avant. Il a simplement fallu recruter un plus grand nombre d’horlogers et d’artisans. Au fil du temps, le réseau commercial s’est développé, le marché n’a cessé de croître, ce qui a d’ailleurs été le cas pour une grande partie de l’industrie horlogère haut de gamme au moment de la reprise économique post-Seconde Guerre mondiale. A cette époque, Audemars Piguet, qui était spécialisé dans les montres ultraplates, a commencé à augmenter sa production et ses ventes.

En 1974, la production d'Audemars Piguet représentait 9000 montres. Actuellement, nous en produisons annuellement 40 000.

L’intégration verticale de la production est arrivée beaucoup plus tard, dans les années 1990…

Tout à fait, mais l’évolution a été progressive. Dans les années 1980, par exemple, certains mouvements ont été produits en interne, tel le tourbillon extra plat calibre 2870. Plusieurs ébauches de mouvements Valjoux ont également été ajourées et squelettisées comme le calibre 5030. Les compétences développées au fil des générations en tant qu'établisseur sont toujours au cœur de notre éthique de travail. Elles forgent notre identité.

Le développement progressif de votre outil de production a-t-il permis de donner un coup d’accélérateur à la croissance?

Les choses sont allées lentement. En 1974, Audemars Piguet a produit 9000 montres. En 1993, la production a atteint les 15 000 pièces. Les calibres 2120, 2121 et 2120/2800 ont tous été déterminants pour la croissance de la marque. Depuis cinq ans, nous produisons annuellement 40 000 montres, mais ce chiffre augmentera légèrement à partir de 2020. En tant qu’entreprise familiale indépendante, il est important que notre croissance ne soit pas trop rapide pour que les horlogers, les artisans, les ingénieurs et les techniciens conservent des conditions optimales pour exprimer leur talent.