Robots: le mirage du grand remplacement

Une enquête de Mathilde Farine et Anouch Seydtaghia

Textes: Mathilde Farine et Anouch Seydtaghia

Images: Eddy Mottaz - Keystone - Getty - Anybotics

Data: Duc-Quang Nguyen

Vidéo: Isabelle Aeschlimann

Gare de Lausanne, mai 2010, au matin. Un Andreas Meyer ravi accueille la presse. Le directeur général des CFF d’alors s’apprête à dévoiler une nouvelle unité dont il est particulièrement fier. Bardé d’écrans pour un contrôle du trafic de plus en plus informatisé, ce centre d’exploitation «hautement technologique» est voué à «devenir la véritable tour de contrôle du trafic ferroviaire romand».

Devant son poste d’aiguillage à Genève-Cornavin au même moment, Robert* se sent bien loin des festivités à tous égards. Posté dans un bâtiment de deux étages au milieu des voies, il jette un œil au champ de manœuvre qu’il surplombe, puis revient à son tableau de commande et à l’appareil d’enclenchement. Devant la multitude de touches de parcours jaunes, bleues, grises ou plombées pour reconnaître leurs fonctions, il n’a qu’une pensée: «C’est bien la mort des aiguilleurs de toute la Suisse.»

Le directeur d’alors des CFF annonçait la création à terme d’un total de 280 postes à Lausanne. Mais ce qu’il ne disait pas, c’est ce qu’il adviendrait des dizaines d’aiguilleurs, comme Robert, postés dans toutes les gares de Suisse romande. Et au-delà, puisque Lausanne était le premier des quatre centres prévus dans le pays.

Avec l’informatisation progressive du système, lui et ses collègues, qui se succédaient 22h/24 (avec une pause au milieu de la nuit), 7j/7 depuis des décennies, finissent par perdre leur job en 2015 au moment de la fermeture du poste d’aiguillage de Genève. Ils sont invités à postuler en interne «à tout ce qui pourrait les intéresser».

Après trente ans à l’aiguillage, Robert revient à ses débuts de jeune manœuvre. «C’est tout ce que je savais faire.» Plus tôt, en 2003, on lui avait bien proposé de travailler à la circulation des trains à Lausanne, mais la formation s’était avérée trop compliquée. Il avait réussi la théorie, mais échoué à la pratique.

D’où le retour à la manœuvre, sur les voies, un travail plus pénible, en plus d’être parfois dangereux. Mais les outils ont là aussi largement changé et Robert déplore l’absence de formation pour les maîtriser. Celui qui a passé des années à former les autres chefs de la circulation se retrouve au bord du précipice. Quelques années avant d’avoir atteint l’âge de la retraite, un burn-out le terrasse. Et c’est ainsi que se termine sa carrière en 2019.

* Prénom d’emprunt

Ce risque de se faire remplacer par une machine, des chercheurs l’ont calculé avec précision. Ils en ont même fait un indice, conçu au printemps 2022. Pour Robert, l’aiguilleur du rail remplacé par une machine, le score est exactement de 0,68. Sachant que le risque le plus élevé est de 0,78, Robert pouvait craindre, a posteriori, que l’automatisation avale son travail.

Calculez ici votre risque d'être remplacé par un robot

Une dizaine de chercheurs, notamment issus de l’EPFL et de l’Université de Lausanne, des roboticiens et économistes se sont posé deux questions: combien d’emplois disparaîtront prochainement? Et comment être sûr que le mien n’en fasse pas partie, et quelles alternatives explorer?

Pour ce faire, ils ont d’abord élaboré une méthode de calcul pour tenter de prévoir précisément quels jobs risquent le plus d’être occupés par des machines dans un proche avenir. Et pour tenter de trouver des solutions, ils ont fabriqué un outil pour suggérer des reconversions les moins douloureuses possible.

Le tout en combinant d’un côté des documents montrant précisément les capacités des robots (tant physiques que virtuelles), et de l’autre une liste d’un millier d’emplois différents. Leur étude a été publiée en avril 2022 par la revue Science Robotics.

Verdict? Actuellement, le métier le moins risqué est physicien, avec un score de 0,43. A titre de comparaison, un ingénieur en robotique est un peu plus à risque (0,55), tout comme un économiste (0,57), ou un ingénieur en électricité (0,61). Le travail le plus susceptible d’être exercé par une machine est celui d’un ouvrier travaillant dans un abattoir (0,78).

Malgré l’apparition de robots capables d’écrire des comptes rendus économiques et sportifs, journaliste semble être un métier encore assez sûr, avec un score de 0,58. Pour calculer son propre risque, il suffit de se rendre sur ce site, conçu par les chercheurs. On constate que les métiers dans l’industrie alimentaire, le bâtiment et l'entretien, ou encore la construction sont actuellement les plus exposés à la robotisation.

Des alternatives sont aussi proposées pour chaque emploi par les auteurs de l’étude. Robert, notre aiguilleur du rail qui avait perdu son job, aurait reçu la suggestion suivante: se reconvertir… en technicien en mathématiques (math technician).

Les robots arrivent, envahissent des chaînes de production et remplacent des équipes entières. Il y a quelques années, une avalanche d’études avaient d’ailleurs peint un avenir bien sombre, prédisant que des millions d’emplois disparaîtraient, laissant sur le carreau des professions entières.

L’une d’elles, publiée en 2015 par Deloitte, annonçait que près de la moitié des jobs en Suisse étaient ou allaient être menacés par la numérisation et l’automatisation au cours des années et décennies à venir. Agriculture, finance, communication, la plupart des secteurs étaient concernés.

La logique était implacable: depuis la révolution industrielle, les professions disparaissent ou, a minima, se transforment. Mais, là, on s’apprêtait à changer de paradigme: c’était la fin du travail qui se profilait. De quoi donner un coup de fouet à de grandes idées telles que l’imposition des robots ou le revenu de base universel.

Trois ans plus tard, en 2018, la société de consultants McKinsey allait encore plus loin, avec des chiffres précis: selon elle, d’ici à 2030, entre 1 et 1,2 million d’emplois allaient disparaître en Suisse à cause de la numérisation. Selon la société de conseil, 46% des heures de travail actuelles en Suisse effectuées par des humains pourraient ainsi être remplacées par des machines. McKinsey estimait que 400 000 emplois seraient aussi créés en parallèle, notamment dans l’informatique et pour la mise en place de solutions de numérisation.

Et pourtant. Quelques années plus tard, le chômage a rarement été aussi bas. C’est le cas en Europe et aux Etats-Unis, et la Suisse se distingue particulièrement: avec 1,9% au mois de septembre, le taux de chômage est même tombé à un niveau qu’on n’avait plus vu depuis vingt ans.

Plus frappant encore, une pénurie de main-d'œuvre, amplifiée par le rattrapage post-covid et les départs à la retraite, sévit dans presque tous les secteurs. Avec un marché du travail aussi tendu, un nombre de places vacantes presque deux fois supérieur à celui des demandeurs d’emploi, ces prédictions semblent désormais farfelues, presque risibles. Comment expliquer ce paradoxe?

Il y a encore beaucoup de choses que l'humain ne sait pas faire faire à la machine

«La révolution numérique a pourtant bien lieu, souligne Anne Donou, directrice pour la Suisse romande de Von Rundstedt, un cabinet qui aide notamment des employés licenciés à retrouver du travail. Et elle est bien plus importante et profonde que la révolution industrielle.» De fait, ces oracles avaient raison sur un point: l’utilisation de robots et de machines augmente. Après une pause en 2020, l’installation de tels outils a littéralement bondi en 2021. Plus d’un demi-million de robots industriels ont été installés autour du monde, un record, selon de nouvelles statistiques de la Fédération internationale de la robotique (IFR). Il y a désormais 3,5 millions d’«unités» de robots installées dans le monde.

«Mais, reprend Anne Donou, ces études ont oublié que si des jobs allaient être détruits, beaucoup d’autres allaient être créés. Il était utopique de penser que les robots allaient nous remplacer. Il y a encore beaucoup de choses que l’humain ne sait pas faire faire à la machine.» Le phénomène était bien visible pendant la pandémie: «Nous avons d’ailleurs bien vu pendant la crise du covid que ni les machines ni les entreprises ne fonctionnaient sans les êtres humains.»

«Il y a eu des rationalisations, de l’automatisation, comme cela avait d’ailleurs déjà été le cas les décennies précédentes. Mais il y a toujours d’autres professions qui se créent», approuve Daniel Lampart, chef économiste de l’Union syndicale suisse (USS). Qui cite la logistique ou la santé. Puis, «c’est remarquable le nombre de professeurs de yoga qui ont émergé», pointe-t-il, plaisantant à peine.

De nouveau sérieux, il poursuit: «au niveau de l'entreprise individuelle, des postes sont malheureusement supprimés. Les employeurs doivent trouver aux personnes concernées une autre activité.» Loin de souhaiter freiner le progrès, il rappelle néanmoins que les avancées technologiques sont aussi celles qui permettent l’augmentation du pouvoir d’achat et des niveaux de vie.

Pour autant, si les chiffres du chômage semblent idylliques, ils cachent une autre réalité, plus morose. Celle de ceux laissés pour compte qui ne peuvent pas s’adapter. «Pour certains, il ne suffit pas de faire une formation. Parfois une reconversion complète est nécessaire et ce n’est pas possible pour tout le monde. Ou alors il fallait se former avant, en emploi, avant que le retard ne soit trop important», souligne Anne Donou, qui côtoie régulièrement ce genre de profil, pour qui la révolution en cours est tout sauf indolore.

L’automatisation ne détruit pas forcément le travail, encore que cela dépend des régions. Des études académiques réalisées aux Etats-Unis et en Allemagne montrent des résultats opposés. La région américaine a vu des baisses de l’emploi local, tandis que la seconde a observé un recul de l’emploi manufacturier mais pas du total: les travailleurs sont allés dans d’autres secteurs: «Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte, comme la flexibilité du marché du travail, la densité de la région, les autres opportunités existantes, etc.», détaille David Hémous, professeur d’économie à l’Université de Zurich.

En revanche, ce qui apparaît partout, c’est que l’automatisation a tendance à accroître les inégalités, ajoute ce spécialiste de l’innovation et de l’entrepreneuriat. Pour faire simple, ce sont les travailleurs les moins qualifiés, donc les moins rémunérés, qui ont tendance à être confrontés à la concurrence des robots. Leur salaire a donc peu de chance de progresser. C’est même plutôt l’inverse. Mais l’expert en est certain: «Le travail va rester la partie la plus importante de l’économie.» Robot ou non, «ce n’est pas près de changer».

Avec l’automatisation et la numérisation, augmente aussi le besoin de spécialistes, qui ne sont pas reproductibles comme des robots ou des machines. Archi-demandés, ces profils se font rares. A tel point que mi-septembre La Poste annonçait ouvrir un site de développement informatique au Portugal pouvant compter à terme 120 employés. Le géant jaune n’invoquait pas tant une question de coûts plus faibles à l’étranger – il assure ne pas transférer de postes – que la rareté de la main-d’œuvre de ce type en Suisse avec pour conséquences une augmentation croissante du nombre de places vacantes.

C’est donc peut-être le phénomène inverse qui se produit: les robots n’arrivent pas assez vite. A la fois pour nous débarrasser des tâches pénibles et compenser le vieillissement de la population – ces prochaines années, le nombre de départs à la retraite dépassera le nombre d’arrivées sur le marché du travail. Une nouvelle thèse, très récente, portée par plusieurs chercheurs européens se fondant sur l’expérience d’entreprises françaises, commence d’ailleurs à émerger: non seulement les robots ne sont pas les ennemis de l’emploi, mais ils en créent encore davantage.

Ostring, un quartier au sud-est de Berne, gris et vide en ce mercredi matin d’automne. Peu d’humains et pas de traces de robots qui volent ou créent de l’emploi. A moins qu’on l’ait manqué au premier coup d'œil. Car c’est ici, sous une autoroute et au milieu d’un enchevêtrement de lignes de trams, de bus et de plusieurs rues, que se joue peut-être l’avenir des supermarchés. Cet avenir, il a la forme d’un conteneur, surmonté d’une enseigne lumineuse avec ces mots: «Voi Cube». Voi: une chaîne d’épiceries, en mains de Migros. Et Cube: le nom de ce magasin test du futur, sans employés visibles.

Personne pour accueillir le client de cet étrange magasin. Mais des caméras de sécurité. A gauche de l’entrée, on aperçoit un petit lecteur de code QR. Pour que la porte automatique s’ouvre, il faut s’identifier via son smartphone. Sinon, impossible d’entrer. «Quand un client se présente, nous voulons connaître son identité, par mesure de sécurité. Pour obtenir son code QR personnel, il suffit de s’inscrire préalablement en ayant scanné un document d’identité», explique Andrea Bauer, porte-parole de Migros, joignant le geste à la parole.

La porte s’ouvre et s’étalent, sur 18 m², 500 articles différents. Quelques produits frais, comme des bananes, des pommes et du pain. Mais surtout des aliments moins sains: des chips, de la mayonnaise, des boîtes de raviolis, des pots de Nutella et de la charcuterie. Il y a aussi des frigos, principalement remplis de sandwichs, de produits laitiers, de boissons sucrées et énergisantes et de bières sans alcool (aucun alcool n’est disponible). Au fond, un congélateur propose pizzas et sticks de poissons surgelés. Et en face, du shampoing et du papier cellophane. Une fois ses courses terminées, le client paie avec une carte à la caisse automatique, appuie sur un bouton et sort.

Migros a commencé ses tests de magasins sans employés début 2021. «Après avoir étudié les besoins des clients avec le premier magasin pilote à Granges, d'autres Voi Cube déjà améliorés ont été ouverts dans la région de Berne», déclare Andrea Bauer. Et Migros semble estimer que ce test grandeur nature est un succès. «L’idée est de proposer une offre complémentaire à nos succursales traditionnelles, avec un magasin ouvert 24h/24 et 7j/7, poursuit la porte-parole. Nous répondons ainsi à des besoins qui ne sont pas satisfaits en dehors des heures classiques d’ouverture des magasins.»

Un employé vient tout de même cinq fois par semaine dans le conteneur, afin de le réapprovisionner. On insiste un peu: si le test est concluant, pourquoi ne pas transformer des magasins traditionnels en magasins sans employés? «Ce ne sera pas le cas. Bien sûr, vous avez vu que la plupart de nos magasins sont équipés de caisses automatiques, mais il reste toujours des caisses classiques, car les clients le demandent, répond Andrea Bauer. Dans un magasin de taille standard, il faut aussi du personnel pour répondre aux questions des clients. Et de toute façon, la loi ne nous permet pas d’ouvrir des magasins normaux 24h/24.» Seuls des automates ne nécessitent pas de demandes spéciales.

Migros exclut pour l’heure une généralisation de ce genre de magasins en suivant ainsi les traces d’Amazon, qui a déjà lancé aux Etats-Unis plusieurs supermarchés sans employés. Le client est identifié via son smartphone. Il glisse les produits achetés dans son caddie. Et sans aucune intervention humaine, la carte de crédit du client est débitée lorsqu’il sort du magasin.

Par petites touches, Migros récolte tout de même de précieuses informations sur ces clients. Dans les Voi Cube, les prix de certains aliments sont ainsi modifiés de quelques centimes. Et l’assortiment varie au fil du temps, s’adaptant aussi à la clientèle des quartiers où se trouvent les trois Voi Cube.

Les robots conversent de plus en plus avec nous. Quand le sujet devient trop complexe, un employé prend le relais.

Migros n’est pas seul. Valora et ses mini-supermarchés Avec a aussi déshumanisé le shopping, même s’il s’agit encore de petites épiceries. A Lausanne, Terre Vaudoise propose un magasin en conteneur similaire à celui de Migros. Coop, en revanche, ne préfère pas s’aventurer dans cette direction.

Dans d’autres secteurs, les robots commencent à remplacer la main-d’œuvre. La Poste, par exemple, permet de rapporter ses paquets à une machine: pour les envois préaffranchis, il suffit de scanner soi-même le code-barre puis de faire glisser le colis sur un petit toboggan: plus aucun contact avec un employé. En finance, la banque Valiant installe depuis 2017 des systèmes de vidéo dans certaines succursales: le client n’est pas accueilli physiquement par un banquier, mais par un collaborateur au bout d’un système de vidéoconférence.

En parallèle, les machines conversent de plus en plus avec nous. Depuis 2016, comme de nombreuses autres sociétés, Swisscom utilise des logiciels pour répondre aux questions simples de ses clients sous forme de conversation écrite instantanée. Lorsque le sujet devient trop complexe, un employé prend le relais. Ce sont aussi des machines qui communiquent parfois avec des clients par e-mail, lorsqu’ils ont des demandes simples, comme l’envoi d’un code PIN ou celui d’une carte SIM.

Mais c’est surtout dans l’industrie que le concept d’un monde entièrement aux mains de la technologie fait rêver. Et pour cause: une fois le système enclenché, on ferme les portes et les robots peuvent travailler 24h/24, 7j/7, sans pauses syndicales ou jours fériés à respecter.

Dans le jargon des consultants, ce genre d’usines portent un nom: lights-out manufacturing. Production lumières éteintes. Car si une entreprise est complètement automatisée, elle peut fonctionner dans le noir complet. Tapez ces trois mots sur internet et vous obtiendrez des définitions et une avalanche de propositions d’accompagnement pour mettre en place un tel processus. Mais guère d’exemples réels à l’échelle mondiale.

Le concept relève d’ailleurs plus de l’utopie que de la réalité. L’exemple le plus connu et le plus ancien est celui du japonais Fanuc, des robots fabriqués par des robots qui peuvent fonctionner sans intervention humaine pendant environ un mois. Dans les années 1980, IBM avait ouvert aux Etats-Unis une usine complètement automatisée, avant de la fermer: peu flexible, elle ne permettait pas de s’adapter aux améliorations des produits.

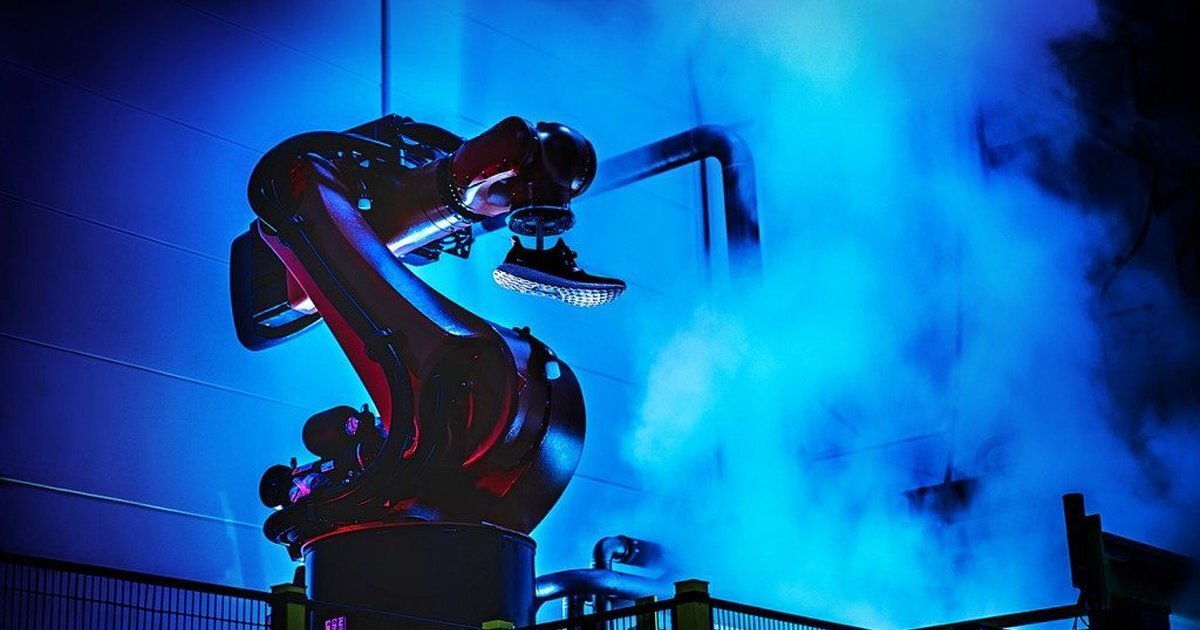

C’est souvent l’écueil: Adidas et ses Speedfactories en Allemagne et aux Etats-Unis ne pouvaient produire qu’une gamme limitée de chaussures, malgré une technologie de pointe. Elles ont donc été fermées en 2021, alors que l’équipementier allemand misait beaucoup sur ces usines pour ramener sa production plus près du consommateur.

La plupart des exemples d’automatisation les plus poussés ne vont donc pas aussi loin, même si des pans entiers d’une ligne de production peuvent être entièrement laissés à des robots. Le jargon a aussi son expression: lights-sparse («lumières clairsemées»).

Des lumières, on n’en voit aucune en s’approchant d’immenses halles d’apparence défraîchies. Nous voici à Vallorbe, dans le Nord vaudois. Les Usines métallurgiques de Vallorbe (UMV) ont commencé leur activité en 1899. Cent vingt-trois ans plus tard, le temps semble s’être figé lorsque l’on pénètre dans l’usine, où une odeur de fer emplit de larges couloirs.

Ils s’ouvrent sur un vaste atelier, avec des machines, qui rappellent les établis que l’on avait, enfant, pour les travaux manuels. Des appareils d’apparence désuète autour desquels s’affairent quelques ouvriers dans une atmosphère bruyante. «Venez, je vais vous montrer quelque chose», sourit Pierre Ceresa.

Le responsable du pôle technique des UMV se faufile entre les machines. Et soudain, on change de siècle: dans une cage en verre cubique, un robot est en action. Au bout de son bras articulé, on distingue de petites tiges en métal, très pointues, qu’il manipule. Ce sont des limes d’une vingtaine de centimètres, d’abord mates, qui deviennent brillantes après quelques secondes.

Utilisées par des horlogers et des bijoutiers pour leur travail de haute précision, ces limes sont fabriquées par millions ici, à Vallorbe. Par des humains. Et de plus en plus, accompagnés par des robots. «La machine va façonner les limes, les étirer puis les moucher», poursuit Pierre Ceresa. Ce travail demande beaucoup de précision. Il est effectué plus rapidement par des employés très qualifiés et expérimentés. Mais des robots sont capables de le faire non-stop 24h/24, pour une qualité équivalente et répétitive.»

Ce robot a été développé par l’entreprise suisse Staübli. Son coût? Près de 300 000 francs pour la cellule robotisée complète. «Bien sûr, la machine effectue le travail d’un ouvrier. Mais celui-ci a d’autres tâches: c’est lui qui configure le robot via un écran tactile, qui suit sa production et contrôle la qualité du travail. «Nos machines sont capables de travailler avec une précision d’une unité temps de 4 millisecondes, pour des tâches qui se mesurent en centièmes de millimètre», explique Yann Stragiotti, responsable adjoint de l’unité robotique de Stäubli AG.

Aujourd’hui, 220 employés – leur nombre a légèrement baissé ces dernières années – travaillent dans l’immense site de 60 000 m² des UMV. Et parmi les humains, 23 robots s’activent en permanence dans ces cages en verre, pour prévenir tout risque d’accident avec les personnes.

«Il y a trois ans, nous avons lancé une vaste réflexion sur notre avenir, pour pérenniser nos activités. Nous sommes numéro un mondial des limes, avec plus de 2500 références et livrons près de 60 millions de limes par an (plus de 65 millions en 2021). Notre qualité est reconnue. Mais face à des concurrents étrangers de plus en plus agressifs, cette qualité ne suffit pas. Nous devons chasser des coûts et accroître notre performance industrielle», développe Pierre Ceresa.

Les UMV réalisent un chiffre d’affaires annuel de 35 millions de francs et sont bénéficiaires. Mais le contexte économique est très compliqué, poursuit le responsable, avec les crises successives depuis 2020: le coronavirus, l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la crise énergétique… Les coûts de production s’envolent.

Notre qualité ne suffit pas. Il faut accroître la performance industrielle

La transformation industrielle déployée sur le site des UMV s’appuie sur l’intégration efficace des robots. «Nous ne licencions pas, nous requalifions notre personnel pour des tâches plus attrayantes et dont la pénibilité est réduite.» Après un parcours dans un labyrinthe d’escaliers et de couloirs, Pierre Ceresa nous fait entrer dans un autre bâtiment. Un employé, équipé d’un matériel de protection, est occupé devant une immense cuve où l’on distingue des flammes. «Il trempe les limes dans du sel en fusion, à 840 degrés, pour leur donner la dureté nécessaire, détaille le responsable. Cela demande un important savoir-faire, avec des gestes très précis. Mais lorsqu’il partira à la retraite, nous ne trouverons personne pour le remplacer pour des tâches aussi astreignantes.»

Les robots sont infatigables. Ils effectuent aussi des tâches que plus aucun humain ne veut faire. «Nos machines apprennent des employés, en reproduisant leurs gestes très précis via des capteurs vidéo. Les bras articulés sont ensuite capables de les imiter. Le but, c’est que ce savoir-faire ne disparaisse pas. Et que la production et ses emplois restent en Suisse», complète Yann Stragiotti.

Ne pas être contraint de délocaliser. Voilà le moteur d’une automatisation à grande échelle pour beaucoup d’entreprises en Suisse, tous secteurs confondus. Depuis son siège installé à Root, dans une zone mi-industrielle, mi-campagnarde dans le canton de Lucerne, Veriset, fabricant de cuisines aménagées pour tout le pays, s’est retrouvé face à cet enjeu.

La société y a répondu en concoctant il y a deux ans un changement radical de son fonctionnement, révisant complètement ses chaînes de production désormais presque entièrement robotisées. Mais son responsable de la production, Christian Kramis, tient à le préciser: le nombre d’employés n’a pas changé, leur tâche est néanmoins différente (réglages des machines, contrôles qualité et manutention parfois aussi). La transformation a aussi accompagné l’explosion de la production: 100 cuisines sortent de l’usine chaque jour. Un chiffre multiplié par cinq en dix-huit ans.

A quelques dizaines de kilomètres, dans une zone tout aussi hybride, Galaxus ne s’est pas vraiment posé la question de l’utilisation ou non des robots. Installé à Wohlen (Argovie), le géant suisse de l’e-commerce n’avait pas d’autre moyen que d’être à la pointe de la technologie pour suivre la cadence imposée par ses clients.

La société, qui appartient à Migros, ne cesse donc de moderniser son centre de distribution, où se trouvent 800 000 articles différents. Aujourd’hui, environ 200 robots collaborent avec 800 employés. Les machines grimpent dans d’immenses étals allant jusqu’à 10 mètres de hauteur et se glissent dans les travées sombres et qui semblent interminables de l’entrepôt. Mais toujours, des employés veillent au grain. Ils sont une vingtaine pour ce travail spécifique.

Les machines sont aussi utilisées pour la confection des cartons. Quatre robots s’en chargent en permanence et parviennent à découper le carton sur mesure pour réaliser 700 colis par heure chacun. Digitec Galaxus ne veut pas s’arrêter là: il construit déjà une nouvelle halle à Wohlen, qui sera entièrement automatisée.

L’avenir est-il à une usine où n’œuvrent que des robots? Personne n’y croit. Ni à Wohlen, ni à Root, ni dans le Jura. Pas même les plus intéressés à ce grand remplacement: «Il faudra toujours configurer les machines, les adapter en permanence aux besoins et contrôler le travail fini», affirme Yann Stragiotti. «Les métiers évoluent, et nous avons vraiment besoin de roboticiens, complète Pierre Ceresa. Nous discutons notamment avec la haute école d’Yverdon pour former des spécialistes.» Souvent aussi, un travail manuel est nécessaire pour des finitions ou du travail sur mesure.

C’est donc un modèle hybride qui s’impose et qui s’imposera encore: des usines où se côtoient humains et robots. Ces derniers remplaceront de plus en plus les premiers. Mais des employés resteront là pour les programmer et les surveiller.

Main-d'œuvre chère. Et de plus en plus rare. La Suisse devrait être particulièrement friande de robots. Malgré un certain nombre d’entreprises à la pointe de l’automatisation, elle est en réalité plutôt à la traîne. Elle a néanmoins tendance à se rattraper: en un an, elle a progressé du 18e au 11e rang mondial de la «densité robotique», c’est-à-dire le nombre de robots pour 10 000 employés (218 en 2022, contre 181 un an plus tôt). Elle reste néanmoins loin derrière les leaders asiatiques que sont la Corée, le Japon ou Singapour. Sans compter la Chine, qui rattrape son retard à marche forcée. Cette année, le nombre de robots industriels installés dans l’Empire du Milieu a augmenté de 50%.

Il se trouve en Suisse exactement 11 834 robots industriels (1735 de plus que l’an dernier), dont la plupart pour des opérations de manutention (73%), le plus souvent dans la métallurgie (30%) et l’industrie plastique et chimique (23%), d’après l’IFR. En Europe, la Suisse reste néanmoins loin de l’Allemagne et même d’autres pays moins connus pour la vivacité de leur secteur industriel.

Pour Philippe Cordonier, responsable romand de Swissmem, la faîtière de l’industrie des machines, équipements et métaux, l’explication de cet écart tient au fait que les entreprises suisses ont relativement peu de production de masse. «Les entreprises ont automatisé depuis de nombreuses années pour réduire les coûts de production, augmenter les cadences, être plus efficaces et affecter les employés à des tâches ayant davantage de valeur ajoutée. Cela les aide notamment à faire face au franc fort aujourd’hui», explique-t-il.

Pour que les coûts soient gérables, il faut automatiser

Mais il y a des limites: «Il existe peu d’entreprises en Suisse qui font de la production de masse, les infrastructures ne sont pas là, les matières premières et les débouchés non plus. Cela se prête mieux à l’industrie automobile, à l’électronique, moins à la production de niche dont la Suisse est spécialiste.»

Yann Stragiotti voit un côté positif à ce «retard» helvétique. «Cela nous réjouit car cela montre qu’il y a encore un grand potentiel de robotisation dans le pays, notamment en raison du prix élevé de la main-d'œuvre en comparaison internationale», explique le vice-directeur de la division robotique de l’entreprise zurichoise Stäubli. Il constate, notamment dans la plupart des industries, une tendance à faire revenir la production d’Asie vers la Suisse pour fabriquer des composants.

«Mais pour que les coûts soient gérables, il faut automatiser.» Yann Stragiotti observe une tendance plus récente dans l’alimentaire à revoir les lignes de production: «Avec le covid, beaucoup d’entreprises chargées de produire des éléments indispensables se sont rendu compte qu’elles étaient très dépendantes du personnel. Depuis deux ans, on sent une accélération des investissements dans les chaînes de production élémentaires, pour réduire cette dépendance.»

La Suisse utilise relativement moins de robots en comparaison mondiale. En revanche, elle en produit. Beaucoup. ABB et Stäubli font partie du top 10 des plus importants fabricants au monde de robots. Stäubli s’est spécialisé dans les années 1980 dans les solutions mécatroniques pour les industries généralistes alors que tous ses concurrents se jetaient sur l’automobile. Un moyen efficace de se faire une place ensuite dans beaucoup d’autres industries.

Désormais, les robots de Stäubli, des bras modelés sur ceux des humains, se trouvent «partout, absolument partout: alimentaire, horlogerie, sous-traitants électroniques, fabrication de chocolats», assure Yann Stragiotti. L’entreprise, vieille de cent trente ans, emploie 5700 employés dans le monde et dispose de plusieurs sites de production, notamment au bord du lac d’Annecy, à Faverges, cœur historique de la production textile, mais déplacée depuis bien longtemps en Asie, Turquie et Afrique du Nord.

Mais qui dit robots pense peut-être d’abord au géant ABB. Plus de 11 000 personnes au sein de sa division ABB Robotics, qui se targue d’avoir vendu plus de 500 000 machines depuis ses débuts. Les robots sont utilisés avant tout dans les chaînes de production, d’emballage et pour la logistique.

Chaque mois ou presque, le groupe suisse lance de nouvelles machines, avant tout des bras articulés de toutes tailles, mais aussi, en septembre dernier, un robot capable de transporter des charges allant jusqu’à 2 tonnes. Dans son marketing, ABB présente souvent des robots collaborant: l’un transporte des paquets dans un endroit d’une usine, où un autre les décharge. Le tout sans intervention humaine.

Il y a aussi, dans un registre différent, les robots de la firme zurichoise ANYbotics: semblables à des chiens motorisés, ils sont capables d’inspecter de manière autonome des endroits à risque, comme des sites industriels et des plateformes pétrolières.

Le fantasme d’une arrivée soudaine et massive des robots dans les usines, voire dans les magasins, ne se réalise pas. Car tout cela prend du temps. «Il faut en moyenne dix à vingt ans pour qu’une innovation soit développée en laboratoire, testée puis adoptée par des industries, affirme Aude Billard, professeure à l’EPFL et directrice du Laboratoire d’algorithmes et systèmes d’apprentissage, le LASA, où œuvrent 25 chercheurs. Auparavant, un robot pouvait effectuer une tâche précise dans un contexte bien défini et le moindre changement dans son environnement le paralysait. Maintenant, les machines sont plus souples, elles sont par exemple capables, sur des chaînes de montage, d’aller chercher des pièces à des endroits imprévus.»

Aude Billard donne un exemple bien précis. «Depuis peu, les machines sont capables de trier des objets très différents: vous pouvez déverser des champignons devant un robot, il sera capable visuellement de les reconnaître par variété, de les prendre délicatement et de les classer selon leur qualité et leur forme, et de jeter les moins bons.» Avec comme objectif que des robots manipulent de plus en plus des fruits et légumes, par exemple.

Les robots vont aussi gagner en flexibilité, poursuit Aude Billard: «C’est comme lorsque vous connectez une clé USB à un ordinateur, vous devez parfois vous y reprendre, avec doigté, à plusieurs reprises. Les machines, avec un début d’intelligence artificielle, sont elles aussi capables de faire preuve d’une certaine souplesse et de chercher des solutions pour assembler des pièces complexes.»

Dans son laboratoire de l’EPFL, la professeure travaille notamment à mieux faire coexister robots et humains. «Nous développons des contrôleurs intelligents, pour que les machines s’adaptent, qu'elles évitent des obstacles en quelques millisecondes, par exemple pour qu'une chaise roulante robotisée puisse éviter tous les passants dans une foule dense, même ceux au comportement le plus erratique.» «Les robots sont des machines puissantes et rigides. Pour les rendre moins dangereux, nous développons des contrôleurs de force, pour que la machine absorbe les forces en cas d’impact inévitable, réduisant ainsi les risques pour l’humain ou l’objet impacté. Cela trouve des applications aussi dans l’industrie pour la manipulation d’objets fragiles», conclut Aude Billard.

De l’EPFL sont nées plusieurs sociétés aujourd’hui à la pointe de la robotique. Il y a par exemple Flyability, spécialisée dans les drones d’inspection en milieu dangereux. Il y a aussi Twiice, qui conçoit des exosquelettes pour des personnes handicapées. Ou encore AICA, dont la solution doit permettre à des entreprises de programmer beaucoup plus simplement des robots. Et dans un registre parallèle, l’EPFL est à l’origine de Thymio, un petit robot conçu en 2011 déjà et destiné à faciliter l’apprentissage de la programmation chez les plus jeunes.

Reste que les histoires de robots ne finissent pas toujours bien. Mi-octobre, Amazon annonçait que son petit robot de livraison Scout était abandonné. En Suisse, La Poste n’a pas non plus lancé de manière commerciale de telles machines et a abandonné l’idée d’utiliser des drones pour livrer des colis.

Les échecs sont relativement rares. Il y a donc le plus souvent coexistence intelligente plutôt que grand remplacement. Certes, à l’échelle individuelle, des employés se sont vus éjectés par des machines. Mais ces dernières n’ont pas provoqué le chômage de masse mille fois annoncé. Cette peur, aussi ancienne que les robots eux-mêmes, n’est pas près de disparaître. Elle rejaillit même à chaque vague d’innovation technologique. Elle se nourrit aussi des crises comme celle du covid, où l’on a vite estimé – à tort – que les robots profiteraient des impératifs de santé pour s’engouffrer dans de nouveaux secteurs. Ils auraient pu: l’hôtellerie, le tourisme ou la restauration sont autant de secteurs où, post-covid, les humains manquent largement à l’appel. Le développement de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage par les machines sera probablement l’occasion de ranimer cette peur.

L’histoire se chargera de dire si le spectre de la robotisation à outrance n’était qu’une chimère agitée par des esprits en mal de dystopie ou si le mouvement a simplement pris plus de temps qu’on ne le pensait. Dans tous les cas, l’être humain n’a pas dit son dernier mot dans les entreprises.

Vous aimez nos longs formats?

Le Temps met tout son cœur à réaliser des contenus interactifs et immersifs, que vous pouvez retrouver sur tous vos supports. Journalistes, photographes, vidéastes, graphistes et développeurs collaborent étroitement pendant plusieurs semaines ou mois pour vous proposer des longs formats comme celui-ci, qui répondent à une grande exigence éditoriale.

Leur réalisation prend du temps et des ressources considérables. Nous sommes cependant persuadés que ces investissements en valent la peine, et avons fait le choix de laisser certains de ces contenus en libre accès et dépourvus de publicité. Un choix rendu possible par le soutien de nos fidèles et nouveaux lecteurs.

Pour continuer à travailler en totale indépendance éditoriale et produire des contenus interactifs, Le Temps compte sur vous. Si vous souhaitez nous soutenir, souscrivez dès maintenant un abonnement!

Nous espérons vous compter encore longtemps parmi nos lecteurs.