Le retour du Grand Méchant Loup

Après avoir ressuscité, voici comment le loup est devenu une «bête à tirer» dans le Jura vaudois

Lorsqu’il était absent, on l’aimait beaucoup. Et puis le loup est réapparu. Dans le Jura vaudois, il s’en est pris aux vaches, symboles de la nation. Enquête sur un bouleversement économique, culturel et politique

- Textes: Camille Krafft & Séverine Chave

- Illustrations: Laurent Willenegger pour Le Temps

- Vidéos et photographies: Séverine Chave

- Infographies: Isabelle Boudjkhi & Duc-Quang Nguyen

- Iconographie: Anne Wyrsch

- Réalisation: Antoine Willemin & Florian Fischbacher

Dans le petit monde agricole du pied du Jura vaudois, son nom est sur toutes les lèvres. «Je sillonne ce secteur quotidiennement de Gimel à Yverdon. Il n’y a pas un jour où je n’entends pas parler du loup», raconte ce professionnel qui s’occupe des vaches. L’homme est formel: «Le lynx, je l’apprécie parce qu’il est correct. Mais le loup, c’est un assassin. Il faut le tirer.»

Un assassin? Depuis 2020, la meute dite «du Marchairuz» tue sur les alpages durant la belle saison. Et pas n’importe quelles proies: des jeunes bovins, qu’elle grignote vivants parce qu’ils sont trop gros pour être achevés avant. Sachant que seules 2% des victimes du loup en Europe sont des vaches ou des chevaux, ces prédations sont une anomalie. Les attaques elles-mêmes, mais aussi leur modus operandi, ulcèrent les éleveurs. Beaucoup d’entre eux ont le sentiment d’être les seuls à payer pour la réapparition du loup, tandis que les «bobos des villes» se délectent d’imaginer cette présence mystique, abstraite et symbolique à des kilomètres de leur appartement.

Lire aussi: Dans le Jura vaudois, chasseurs et paysans ont conjuré le loup par les flammes.

Sur les alpages du Jura vaudois, le bétail n’est généralement pas protégé. Et pour cause: durant plus d’un siècle, le loup avait disparu. Son retour en Suisse en 1996 sonne comme une résurrection. Mais dans le Jura, il a enclenché ces dernières années une machine délétère que personne n’arrive à freiner. Le lobby agricole juge les mesures de protection des troupeaux inefficaces pour les bovins et demande de tirer le loup au premier chef. Les chasseurs, hostiles au prédateur, soutiennent les paysans. Les défenseurs du loup tentent de faire capoter les tirs et accusent les éleveurs de ne pas clôturer leur bétail. Tout le monde hurle et s’offusque, mais personne ne se comprend. Un formidable concentré de notre époque.

Lire également: Autour du loup, les tensions sont fortes dans le Jura vaudois

Voici maintenant seize ans que le loup a repassé les frontières du canton de vaud pour se laisser admirer dans les Alpes, puis dans le Jura. L’ancienne conseillère d’Etat Jacqueline de Quattro, alors à la tête de l’Environnement, se souvient du retour de la bête: «A l’époque, nous étions surtout préoccupés par le sanglier et le lynx. Le passage de quelques loups isolés nous paraissait alors comme un plus pour la biodiversité. Lorsque la première meute est apparue dans les Grisons en 2012, cela nous semblait lointain.» Par la suite, «nous avons essayé de modifier la loi sur la chasse, mais le peuple l’a refusée». En septembre 2021, Jacqueline de Quattro a interpellé le Conseil fédéral en tant que conseillère nationale au sujet des prédations sur des bovins dans le Jura: «Ces attaques ont tout changé. Il fallait agir.»

En novembre dernier, le Conseil fédéral a mis en consultation une révision partielle de la loi sur la chasse qui facilite les tirs de loups par les cantons. Le peuple avait pourtant refusé un autre projet en septembre 2020. Mais en s’attaquant à ce symbole qu’est la vache, le loup s’est transformé en cible. Alors que les organisations de défense du canidé ont annoncé un référendum, les principales ONG de protection de la nature y ont renoncé, arguant que la survie de l’espèce ne serait pas menacée par ce changement.

Lire encore: Le retour du loup questionne notre société

Au même moment, la Suisse demandait pour la seconde fois au comité permanent de la Convention de Berne de rétrograder le loup d’une espèce «strictement protégée» à une espèce «protégée». Sans succès. Signée par la plupart des pays européens, cette convention offre un statut de protection à de nombreuses espèces menacées, dont le loup. Elle est donc farouchement combattue par les adversaires du prédateur.

Une rupture de paradigme

La loi sur la chasse date de 1986, une époque où le loup était absent du territoire. Eradiqué par les armes à la fin du XIXe siècle, le prédateur ne subsiste plus alors que dans certaines régions d’Europe, comme l’Italie. Quant à la convention relative à la Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, communément appelée Convention de Berne, elle a été ratifiée par la Suisse en 1980.

A l’époque, le bourreau du Petit Chaperon rouge est perçu comme un être fragile et vulnérable. «A mesure que les populations se sont urbanisées, l’image du loup s’est améliorée», relève Charles Stépanoff, directeur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales à Paris et membre du Laboratoire d’anthropologie sociale du Collège de France. «II y a eu une rupture de paradigme au cours du XXe siècle: le loup est devenu non plus une menace, mais un être qu’il faut protéger. Il n’y a qu’à voir son imagerie positive dans les magasins de jouets ou les livres pour enfants. En résumé, quand le loup est absent, on l’aime beaucoup. Lorsqu’il revient, c’est autre chose.»

Lire encore: Charles Stépanoff, anthropologue: «Le monde sauvage vu à travers la chasse continue de fasciner»

Si la nouvelle loi sur la chasse n’est pas balayée en référendum, l’appréciation des autorités cantonales concernant les tirs sera «encore plus politique qu’avant», souligne un connaisseur du dossier. Pas de quoi calmer les esprits vaudois échaudés.

Difficile, en été, de ne pas les croiser sur les alpages du Jura vaudois. Les imposantes génisses montbéliardes, les simmental de cartes postales, les frêles veaux red holstein, les lourdes angus d’un noir de jais ou quelques aubracs au regard doux: qu’elles soient laitières, allaitantes ou juvéniles, plus de 40 000 vaches colonisent chaque année les alpages vaudois, dont la moitié sur les pentes du Jura. Dans ce canton, 95% de la surface estivée l’est par des bovins. Cela en fait un territoire bien particulier dans la lutte contre les grands prédateurs, ce type de troupeaux étant plus difficile à protéger que les chèvres ou les moutons.

La louve F19 et le mâle M95 s’installent dans la région en 2019. Ils donneront naissance à plusieurs louveteaux l’année suivante, composant ainsi la première meute stable du Jura vaudois depuis le retour du prédateur. Une famille sous haute surveillance: la Fondation Jean-Marc Landry, du nom du biologiste spécialiste du loup, a été mandatée par le canton dès le début pour documenter sa présence.

Des mises en garde

Cette fondation met en garde les autorités contre une potentielle prédation des loups sur les bovins dans un rapport publié en 2019 déjà. Et pour cause: le territoire de la meute se superpose parfaitement à celui des alpages, et la proximité loup-bétail est permanente. L’avertissement est réitéré fin 2020, alors qu’une première attaque est observée. La fondation constate que l’effet de groupe rend désormais «les grosses proies plus accessibles», rappelant que des cas de prédation par des loups sur des animaux de taille importante ont déjà été observés en France et en Italie.

Manifestement, l’information ne passe pas. Lorsque 21 jeunes bovins périssent l’année suivante à la suite d’attaques de loups, la colère des éleveurs éclate. Une étude mandatée par le canton en 2022 révèle qu’un quart des alpages du Jura vaudois sont vulnérables. La même année, 24 veaux et jeunes bovins sont tués par les loups. Cela ne représente que 0,1% du bétail paissant en montagne et 3% des morts à l’estivage (le reste étant principalement dû à des maladies, des accidents ou des vêlages qui se passent mal), un chiffre en baisse malgré le retour du prédateur. Mais la dimension émotionnelle engendrée par les attaques joue un rôle énorme.

«Tous les jours, on monte à l’alpage et on se demande «qu’est-ce que je vais trouver?» raconte Kim Berney, éleveur bio de vaches highland dans la région de la vallée de Joux, qui a subi neuf pertes en un an et demi. «Une fois par mois ou par semaine, on se retrouve avec un cadavre. On crée un lien affectif avec les animaux. Moi, ils viennent me voir, ils me lèchent, ils sont autour de moi. Ce n’est pas juste un ratio. On dit c’est un bout de viande, un bout de steak, mais c’est pas vrai.»

L’impact financier

L’impact financier est quant à lui à relativiser: le total des indemnités versées aux éleveurs durant l’année 2021 à la suite d’attaques de loups se montait à 70 000 francs. A titre de comparaison, l’indemnisation des dommages causés par le sanglier s’élève chaque année à plus de 500 000 francs. Seulement voilà. Les indemnisations (entre 2000 et 4000 francs selon le poids de l’animal) ignorent toute une partie des coûts engendrés par les attaques, comme les effets du stress sur le troupeau ou le manque à gagner, par exemple pour des génisses qui auraient pu produire du lait sur plusieurs années.

Dans ce contexte d’attaques, on peut se questionner sur la pertinence de monter du bétail en montagne, notamment de très jeunes veaux, principales victimes du loup.

Outre l’aspect hautement symbolique des alpages, les enjeux sont aussi économiques: selon l’Agroscope, le secteur génère plus de 10% du revenu de l’agriculture et, en montagne, ce pourcentage est même supérieur à 30%. Les troupeaux remplissent également une précieuse mission d’entretien du paysage: sans eux, les alpages seraient redevenus des forêts, argue le monde agricole.

Par conséquent, tout est fait pour pousser les éleveurs à monter leurs bêtes durant l’été. En 2014, une nouvelle politique agricole, qui passe notamment par de fortes incitations financières, est mise en place. Pour l’année 2021, les exploitations vaudoises (d’estivage) ont ainsi reçu près de 20 millions de francs de paiements directs, soit environ 8% du total des subventions à l’agriculture dans ce canton.

Calculée en fonction du nombre de bêtes et de jours passés sur l’alpage, la contribution à l’estivage pousse les éleveurs à monter un maximum de bêtes sur le temps le plus long possible – y compris de jeunes animaux ou des vaches sur le point de vêler, fragiles et peu adaptés aux dures conditions de la vie en montagne.

Tout ceci s’inscrit dans un contexte de forte pression sur les éleveurs, à une époque où le nombre d’exploitations ne cesse de diminuer alors que leur taille augmente.

La baisse des prix du lait et de la viande, la rigidification des normes encadrant l’élevage et les effets du dérèglement climatique pèsent en outre très lourd sur les épaules des paysans, qui se sentent attaqués par chaque initiative écologiste les concernant.

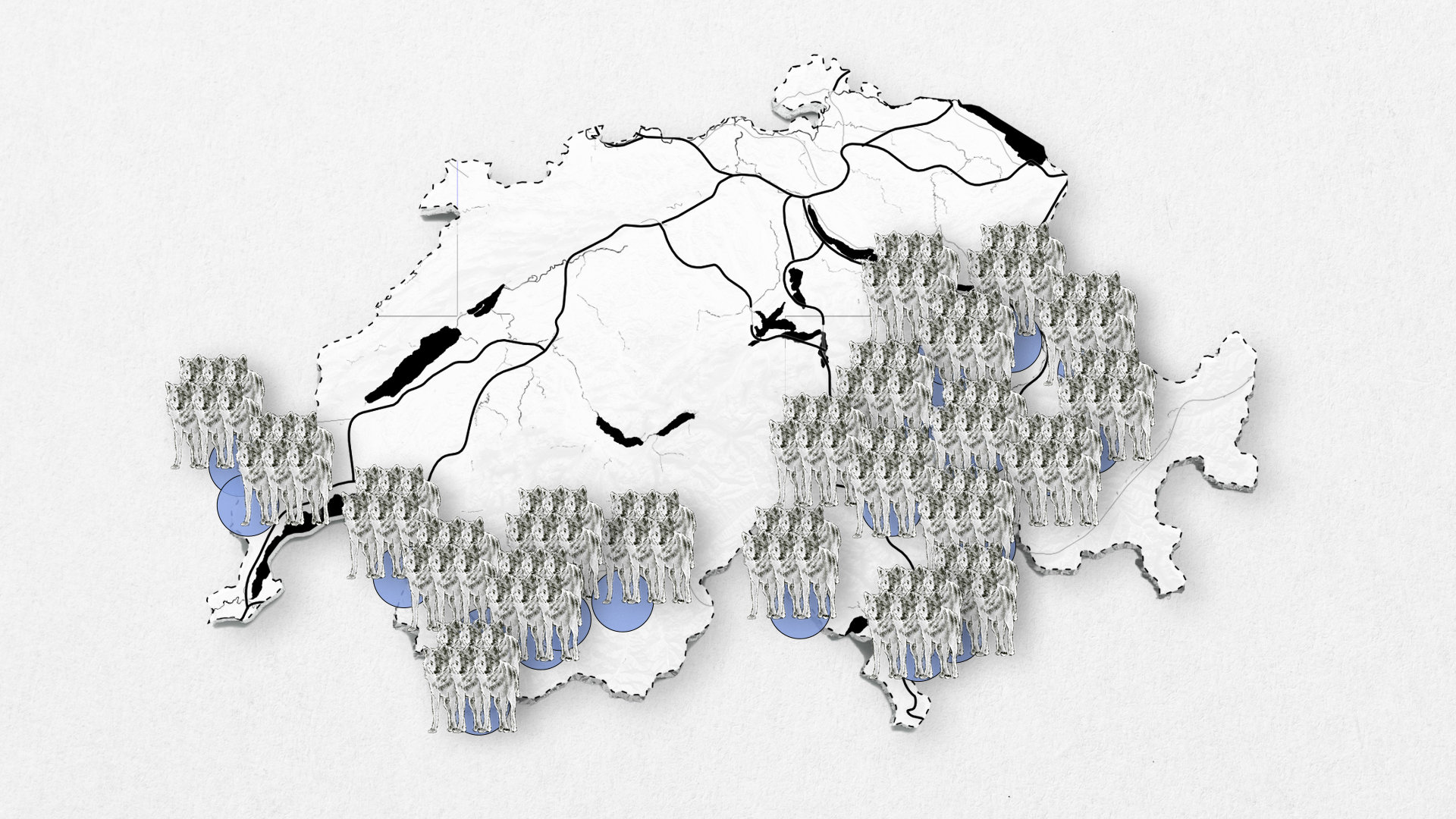

De leur côté, les loups venus d’Italie ont entamé leur lente colonisation par le Valais dès 1995. Il faudra attendre 2004 pour qu’un premier couple se forme, entre F06 et M16. Mais ils n’auront pas le temps de construire une meute: alors que les habitants de la région n’ont pas revu de prédateur depuis plus d’un siècle et qu’aucune mesure de protection des troupeaux n’est encore à l’ordre du jour, les pressions politiques sont intenses. Un tir de régulation met à mort M16 en 2010 et sa compagne disparaît dans la nature. En tant que super-prédateur, le loup ne craint en effet pas grand-chose en dehors du facteur humain: le braconnage, les tirs légaux et les accidents de la route figurent au sommet des causes de mortalité depuis son retour en Suisse.

Ce n’est qu’en 2012, soit presque vingt ans après le retour du loup dans nos frontières, qu’une première meute durable se forme dans les Grisons.

Du côté du Jura vaudois, le couple qui occupera régulièrement la une des journaux par la suite est découvert pour la première fois en 2019. F19 et M95 font progressivement leur apparition dans les médias, d’abord sous les noms qui leur sont prêtés par leurs observateurs les plus passionnés: Boucle d’Or et Gros Pépère. Cette même année, plusieurs preuves confirment la présence d’au moins trois louveteaux: la meute du Marchairuz est née. Aux côtés du couple, un autre adulte: M99. Il formera plus tard la meute du Risoud avec la femelle F76.

Voir aussi: Sur les traces des loups du Marchairuz

Dès son apparition, la meute du Marchairuz s’installe sur le territoire occupé par les bovins cinq mois par an, établissant son site de rendez-vous (c’est-à-dire le lieu d’élevage des jeunes de l’année) entre le Mont-Pelé et la route du col du Marchairuz. Depuis, la famille s’agrandit chaque année avec l’arrivée de nouveaux louveteaux. Certains quittent le territoire, d’autres sont tués par des tirs de régulation. C’est le cas de M233, M236, de F145 et, plus récemment, de M95, le mâle reproducteur.

Outre le caractère illégal de la mise à mort de ce dernier, cette annonce déclenche une vague d’émotions chez les défenseurs du loup. Celui que les autorités désignent froidement comme M95 s’appelle Gros Pépère pour d’autres. Pour la famille, une page se tourne: seul le couple reproducteur donne naissance à des louveteaux dans une meute. En l’absence du mâle alpha, toutes les hypothèses sont ouvertes, de son simple remplacement par un individu plus jeune jusqu’à l’éclatement de la meute et donc la colonisation d’espaces beaucoup plus vastes.

Pour les plus fervents spectateurs de la saga du Marchairuz depuis ses débuts, c’est la fin d’une époque.

Contrairement aux citoyens vaudois, le loup ne rend pas de comptes à l’Etat. Mais ce dernier est bien obligé de prendre en charge les dégâts qu’il engendre et de tenter de les prévenir. Dans le canton de Vaud, la problématique est écartelée entre la direction générale de l’Agriculture et celle de l’Environnement. Le premier département est dirigé par la centriste Valérie Dittli, qui a succédé au libéral-radical Philippe Leuba. A la tête du second, on trouve le Vert Vassilis Venizelos, lequel a repris le flambeau de sa camarade de parti Béatrice Métraux.

A gauche, le loup. Et à droite, la vache. Cette disjonction semble avoir paralysé le dossier des bovins du Jura pendant longtemps. Avec en toile de fond cette question clivante, idéologique et fondamentale: faut-il tirer le loup ou mettre en place des mesures de protection pour le bétail? Et puis cette autre, qui est restée suspendue au sommet des sapins jurassiens durant une éternité: le loup casse, qui paie pour l’en empêcher?

Le printemps 2022 a vu la création d’un Groupe stratégique loup réunissant des représentants des deux départements. Au même moment, le Conseil d’Etat annonçait l’adoption d’un arrêté ouvrant la voie au financement de mesures de protection des troupeaux. Ces décisions ont mis fin à une longue période d’inertie, sur laquelle il vaut la peine de se pencher pour tenter de comprendre pourquoi le canton a tardé à empoigner le problème.

A l’automne 2020 puis 2021, l’association paysanne Prométerre fait parvenir aux autorités des demandes de soutien financier pour les éleveurs confrontés à la nouvelle meute du Marchairuz, dans le Jura. La première requête est envoyée à Béatrice Métraux. La seconde, rédigée au sortir d’un été éprouvant en termes d’attaques, s’adresse à Béatrice Métraux et Philippe Leuba. Aucun des deux départements ne donne suite concernant le soutien financier, renvoyant la patate chaude aux agriculteurs.

L’explosion

Selon différentes sources, la situation est alors tendue entre les deux ministres autour de cette question. Du côté du département de Béatrice Métraux, on estime que les tirs ne sont pas une solution à terme, même s’ils viennent d’être demandés à contrecœur, et que la protection des troupeaux doit être privilégiée. Le répit de l’hiver pourrait permettre d’avancer en ce sens. Pour sa part, Philippe Leuba, proche des milieux agricoles tout comme sa successeure Valérie Dittli, aurait pris le parti de Prométerre, défavorable à une cohabitation avec le loup.

Une autorisation de l’Office fédéral de l’environnement pour tirer deux jeunes loups est alors pendante depuis le 27 août 2021. Sept mois plus tard et à moins d’un mois de son échéance, elle n’a toujours pas été réalisée. Le canton invoque notamment la présence d’opposants aux tirs sur les alpages pour se justifier. Et puis, en hiver, le bétail est au chaud dans les étables. Par ailleurs, la meute a bougé et le périmètre de tir a dû être élargi. A droite et au sein des milieux agricoles, on soupçonne Béatrice Métraux de retarder la besogne par conviction.

Le 18 mars, deux semaines après le «coup de gueule» de Prométerre, le canton tire un premier loup. Et un second dix jours après, trois jours avant l’échéance de l’autorisation.

Lorsque Prométerre est sollicitée par la conseillère d’Etat début 2022 pour se prononcer sur une série de mesures de protection faisant suite à une analyse de vulnérabilité des alpages, c’est l’explosion: les mesures, jugées «inacceptables», font peser «toute la charge des risques» sur la profession, estime l’association dans un courrier virulent adressé à la cheffe de département le 4 mars 2022, que nous avons obtenu en vertu de la loi sur l’information. Prométerre refuse une communication commune avec le canton, et dépose ses revendications. La première d’entre elles est «la régulation des individus problématiques de la meute du Marchairuz».

Le 18 mars, deux semaines après le «coup de gueule» de Prométerre, le canton tire un premier loup. Et un second dix jours après, trois jours avant l’échéance de l’autorisation. A-t-il agi dans la précipitation? A l’automne, un communiqué relèvera qu’une erreur a été commise: le premier individu abattu n’appartenait pas à la meute.

Lire aussi: Vaud abat un premier loup in extremis

Changement de législature

Deux mois plus tard, le canton annonce avoir adopté un arrêté allouant des aides individuelles aux éleveurs pour protéger les troupeaux, sur préavis des départements de la sécurité et de l’économie. Par ailleurs, le groupe interdépartemental de suivi du loup est lancé. Même à côté de la cible, les tirs semblent avoir débloqué la situation et réconcilié les services en un claquement de doigts. «C’est comme si l’Etat avait donné un gage de son allégeance à la classe agricole», commente un connaisseur du dossier, amer.

A la rentrée 2022, un nouveau gouvernement entre en fonction. Alors qu’il avait déclaré durant sa campagne qu’il n’était «pas acceptable» de tirer des loups, le conseiller d’Etat écologiste fraîchement élu Vassilis Venizelos demande à Berne une autorisation pour réguler la meute du Marchairuz un mois après son arrivée. Sur les réseaux sociaux, le ministre est désigné parmi les «faux ami» du prédateur par une organisation pro-loup.

Lire également: Le ministre vert Vassilis Venizelos: «Je refuse d’entrer dans un débat émotionnel sur le loup»

L'OFEV concède au canton le tir de trois loups supplémentaires. Une louve, puis un loup, sont abattus en novembre 2022. Peu de temps après, les autorités vaudoises révèlent avoir commis une nouvelle méprise: alors qu’elles devaient «prélever» un louveteau, elles ont tiré M95, le mâle reproducteur de la meute, pour lequel elles n’avaient justement pas obtenu d’autorisation de Berne pour des raisons légales.

Le contenu laconique du communiqué de l’Etat annonçant la faute, sans excuse ni regret, démontre avec force que le vent de l’opinion publique a tourné pour le prédateur. Désormais, on tire d’abord, et on protège ensuite.

Dans le canton de Vaud, c’est la puissante association Prométerre qui porte la voix des agriculteurs. Le mandat concernant la vulgarisation, la formation continue et le conseil dans le cadre de la protection des troupeaux contre les grands prédateurs est confié par le canton à Proconseil, une de ses filiales. La loi sur l’agriculture prévoit en effet la délégation de ce type de tâche, ainsi que le contrôle des exploitations agricoles, par l’Etat. Une spécificité vaudoise qui suscite régulièrement des interrogations. Il y a quelques années, en plein scandale autour d’une porcherie insalubre, une interpellation écologiste dénonçait ainsi le fait que le canton sous-traitait les inspections des exploitations au lobby agricole.

En 2023, Prométerre a touché 2,8 millions de francs pour la vulgarisation agricole et 195 000 francs pour le contrôle des exploitations. Quant au mandat concernant la mise en place de mesures de protection contre le loup, qui fait l’objet d’une convention spécifique, il se monte à 200 000 francs.

Rien ne fonctionne?

Seulement voilà: l’association ne semble pas y croire. Dans les colonnes de 24 heures le 14 janvier dernier, son président, Claude Baehler, déplorait carrément qu’«aucune mesure [autre que les tirs, ndlr] ne fonctionne».

Comment peut-on toucher de l’argent pour aider à mettre en place des mesures, tout en déclarant que ces dernières ne marchent pas? Nous avons posé la question à Luc Thomas, le directeur de Prométerre. Voici ce qu’il nous a répondu: «La régulation est la première mesure à prendre, et nous espérons qu’elle pourra être mise en œuvre dans le cadre de la révision de la loi sur la chasse. Ensuite, de cas en cas, on peut envisager d’autres mesures de protection. Mais je rappelle que clôturer de grands espaces coûte très cher, et qu’on ne peut pas fermer tout le Jura.» Luc Thomas précise en outre que les quatre collaborateurs travaillant pour la filiale Proconseil dans le cadre de ce mandat «conseillent avec sérieux et professionnalisme les agriculteurs sur les mesures possibles. Leur travail est à distinguer de la posture politique de l’association.»

En toile de fond de ces débats, c’est la question juridique qui se trame: car la loi constitue à la fois l’origine, l’encadrement et la possible solution à la problématique du loup.

Au moment de la signature de la Convention de Berne, plusieurs pays adoptent l’accord en émettant des réserves: c’est le cas de l’Espagne, de la Suède ou de la Hongrie, par exemple, où les loups n’ont pas disparu. Ces pays déplacent le canidé de l’Annexe II («espèces strictement protégées») à l’Annexe III («espèces protégées»), voire l’ôtent de toute annexe. Mais la Suisse, pour qui le loup n’est alors qu’un lointain souvenir, ratifie la Convention sans réserve.

Traiter le loup à l’instar du bouquetin revient matériellement à le rétrograder au niveau national

Depuis le retour du prédateur sur ses terres, elle tente de revenir en arrière à plusieurs reprises, notamment via des demandes visant à déplacer le loup de l’Annexe II à l’Annexe III. Toutes sont refusées par le comité permanent de la Convention. A la suite de la dernière décision, tombée fin 2022, une motion a été déposée au parlement fédéral pour dénoncer la Convention elle-même.

En parallèle, les objets se multiplient sous la Coupole, signe que le sujet, à fort potentiel émotionnel, est devenu éminemment politique. Ils aboutiront à la révision de la loi sur la chasse, refusée par le peuple en 2020. Un projet de loi retravaillé est à nouveau accepté par les Chambres, fin 2022. Contrairement à 2020, les principales ONG ont laissé tomber l’idée d’un référendum.

L’article 7 de la loi actuellement en vigueur, intitulé «Protection des espèces», permet des dérogations pour réguler certains animaux protégés. Or, dans la nouvelle loi, l’article qui doit le remplacer s’intitule «Régulation des bouquetins et des loups et financement des mesures»: ce qui était l’exception devient la règle, de sorte que le terme même de protection a disparu. Brian Favre, juriste et doctorant en philosophie du droit à l’Université de Lausanne et à l’Ecole normale supérieure, y voit un changement de paradigme: «D’un point de vue juridique, on est en train de renverser la logique même de la Convention de Berne.» De plus, estime le chercheur, «traiter le loup à l’instar du bouquetin revient matériellement à le rétrograder au niveau national», puisque le capridé fait partie de l’Annexe III, qui ne protège pas «strictement» les espèces.

Remettre le loup au centre

Reste une question essentielle: acceptée ou non, cette loi constitue-t-elle un moyen efficace de traiter la question du loup?

Actuellement, les tirs tels qu’ils sont ordonnés visent surtout à favoriser l’acceptation à court terme de la population vis-à-vis du loup. Or, pour que la loi soit efficace, il faut se demander à qui elle s’adresse. «La réponse peut paraître scandaleuse, explique le juriste. Mais celui qui devrait être au centre de la loi, c’est le loup. Précisément parce que c’est lui que la loi cherche à dissuader d’adopter certains comportements en appliquant des normes répressives. De leur côté, éleveurs, bergers et animaux de rente devraient en être les bénéficiaires.» Par conséquent, il est nécessaire de se demander si les mesures prises ont un effet préventif sur les individus d’une meute ou si elles ciblent suffisamment les loups les plus «criminogènes», par exemple.

«S’intéresser au point de vue du loup en droit, conclut Brian Favre, ce n’est pas verser dans l’animisme, c’est chercher l’efficacité juridique, comme on le ferait en droit pénal. Or, sur le terrain, on en est aux balbutiements de cette compréhension éthologique des loups, d’un territoire, de leur individualité, etc. Inutile de dire que, d’un point de vue juridique, cette préoccupation est totalement absente des réformes en cours, qui ne s’adressent pas aux loups, mais aux populations humaines aux prises avec le loup.»

Avec la neige et le gel, les loups gagnent généralement la plaine à la poursuite des cerfs qui descendent chercher de la nourriture. Cet hiver et le précédent, des prédateurs ont par conséquent été aperçus près des habitations du pied du Jura, ce qui a suscité une crainte nouvelle chez certains.

Lire aussi: Au pied du Jura vaudois, tout un hiver avec les loups

Du côté des autorités vaudoises, la possibilité d’une rencontre entre loup et humain a été évoquée pour la première fois dans un communiqué publié en novembre 2022. Signe d’une évolution du discours officiel, ce message explique comment se comporter si l’on croise Canis lupus au détour d’une promenade avec son chien. Il répond et anticipe une angoisse croissante exprimée notamment via les réseaux sociaux. Sur ces derniers sont visibles depuis le début de l’hiver quantité de photos et de vidéos de prédateurs en vadrouille au pied du Jura. Ces images sont partagées notamment par des agriculteurs et des chasseurs hostiles au loup. Leur multiplication et leur diffusion en boucle servent les opposants au prédateur, qui dénoncent une situation «hors de contrôle» quant aux effectifs de loups – ce que l’Etat conteste.

Faut-il avoir peur du loup?

Atavique et alimentée par des siècles de mythes et de légendes, la peur du loup a bel et bien fait son retour. Mais le prédateur s’en prend-il vraiment à l’humain? Dans ce domaine, l’étude de référence a été réalisée par l’Institut norvégien de recherche sur la nature. Publiée en 2002, elle a été mise à jour en 2021, avec des données portant sur les années 2002 à 2020. Les auteurs font état de 11 attaques en Europe et en Amérique du Nord durant ces dix-huit années. «Si l’on considère qu’il y a près de 60 000 loups en Amérique du Nord et 15 000 en Europe qui partagent un espace avec des centaines de millions de gens, il apparaît que le risque associé à des attaques de loup est au-dessus de zéro, mais qu’il est beaucoup trop faible pour être calculé», précise le résumé de l’étude. Selon cette enquête, le loup serait le moins dangereux de tous les grands carnivores qui peuplent la planète.

D’autres régions du globe sont cependant plus touchées. Au total, 491 attaques dont 26 mortelles ont été répertoriées durant cette période à travers le monde, dont une grande majorité (382) due à des loups enragés.

Par ailleurs, des attaques de loups sur des humains ont été documentées historiquement, notamment par l’historien français Jean-Marc Moriceau, souvent cité en référence par les opposants au prédateur. Selon l’étude norvégienne, des facteurs extérieurs comme la raréfaction du gibier, le fait que les enfants étaient autrefois envoyés seuls garder les troupeaux et qu’il n’y avait pas d’armes à feu expliquent pourquoi les attaques semblent avoir été plus nombreuses par le passé.

Epilogue. Alors qu’un «plan d’action» concernant le loup doit être approuvé par le Conseil d’Etat ce printemps, le canton se prépare à affronter un été 2023 de tous les dangers: les loups seront encore plus nombreux que l’an dernier, et les troupeaux ne sont toujours pas protégés, ou très peu. Conclusion: les humains ne sont pas près de s’entendre.

Au-delà des aspects juridiques, émotionnels et politiques, le loup agit aussi (surtout?) comme un révélateur. Porteur du clivage ville/campagne, symbole d’une résistance face à la société productiviste, incarnation du poids que l’Etat fait reposer sur une agriculture fragile et sous perfusion, ses casquettes sont multiples et expriment la relation conflictuelle que l’être humain entretient avec son environnement - et avec l’Environnement. Après tout, n’y a-t-il pas une morale à la fin de toute fable impliquant le loup?

«Pour les populations amérindiennes, raconte Jean-Marc Landry, le loup est un enseignant, un passeur de savoirs. C’est un médiateur pour aller rencontrer l'autre. C'est le sage. Les extrémistes, quel que soit leur bord, n’ont rien compris au loup.»

Sous les épicéas du Jura vaudois, force est de constater que les canidés peinent en effet à jouer les médiateurs. Certains y voient la source de tous leurs maux et rêveraient de pouvoir «faire justice» par eux-mêmes - bien que la peine de prison et les 20 000 francs d’amende soient relativement dissuasifs. D’autres se sont approprié leur histoire, au point d’en faire «leur meute».

Et, parfois, au point de devenir violent envers les scientifiques de terrain chargés de les observer, notamment à travers la destruction de matériel (comme les pièges vidéo parsemant la forêt) ou des insultes, voire des menaces, sur les réseaux sociaux.

Quoi qu’il en soit, les loups lèvent le voile sur notre rapport à notre environnement - «si quelque chose nous pose problème, on le supprime», relève Jean-Marc Landry - et à l’agriculture: «On a tous une idée reçue sur le loup, comme on a tous une idée reçue sur les agriculteurs et les éleveurs. Moi qui travaille avec eux depuis très longtemps, je suis toujours surpris de voir ces gens ouverts et collaboratifs, qui ne correspondent pas du tout à l'image que l’on décrit dans les milieux urbains.»

Le biologiste rappelle par ailleurs que 31 000 exploitations agricoles ont disparu en Suisse depuis 1996. «La question que je pose aux politiques, c’est: mais que s'est-il passé? Ce n'est pas le loup qui les a fait disparaître.» Ce qui pose une question corollaire: sans loups sur nos alpages, comment se porterait l’agriculture?

Le loup s’invite rarement seul dans les débats; il apporte avec lui son lot de mythes, de légendes et de fantasmes. Nous sommes tentés, aujourd’hui, de réduire sa représentation au grand méchant des contes pour enfants et d’imaginer la bête «réelle» comme victime d’une imagerie fictionnelle largement négative. Mais cette théorie ne résiste pas à une étude minutieuse de l’histoire littéraire. Du lycanthrope hérité de la littérature antique aux actuelles séries télévisées remplies de loups-garous et ultra-populaires chez les adolescents (à l’image de Teen Wolf par exemple), les figures lupines sont multiples et leurs rôles variés.

Une histoire littéraire et folklorique particulièrement riche, qui imprègne encore fortement les récits d’aujourd’hui. Et pas seulement du côté des contes – on se souvient de l’altercation remarquée au Conseil des Etats entre Ivo Bischofberger (PDC/AI) et Beat Rieder (PDC/VS) lors des débats entourant une énième motion souhaitant faciliter le tir du loup, en 2016:

— Imaginez-vous, si une telle motion avait été introduite il y a des siècles, la ville de Rome n’aurait pas été fondée.

— Carthage aurait été bien heureuse qu’il n’y ait pas eu de louve à Rome.

Une louve ambivalente, d’ailleurs: «Il y a cette figure d’«hyper mère» d’un côté, et puis de l’autre ce terme de «lupa», en latin, qui veut dire «louve», mais qui veut surtout dire «prostituée». Et, dans le mythe antique, il semble que Romulus et Remus ont été en réalité recueillis par une prostituée», explique Anne Simon, directrice des recherche au CNRS, spécialisée dans les études animales littéraires.

L’histoire littéraire a par ailleurs très souvent mélangé loups et loups-garous, pour le meilleur comme pour le pire: la lycanthropie, qui tient son nom de Lycaon, fils du roi d’Arcadie, est souvent présentée dans la littérature gréco-romaine comme un châtiment pour qui consomme de la chair humaine. Mais, du côté de la tradition germanique et scandinave, ce sont les guerriers les plus courageux qui sont décrits comme des hommes-loups, la métamorphose devenant alors un rite d’initiation militaire.

Dans l’Occident médiéval, les figures positives – comme chez Bisclavret, de Marie de France – côtoient des personnages menaçants, reflets d’une époque où le loup, le vrai, se rapproche des villages et entre dans les villes: «Quand on lit Le Petit Chaperon rouge de Charles Perrault, ou même Le Petit Poucet, il faut se souvenir qu'on sait très bien qu’il y a alors des loups dans la forêt. Ce n’est pas simplement l’imaginaire du lieu recelant l’incontrôlable et ce qui peut nous dévorer ou dévorer la civilisation humaine. C’est aussi une réalité», rappelle Anne Simon.

En 813, Charlemagne instaure les premiers louvetiers, déclarant ouvertement la guerre aux canidés. Dans les siècles suivants, les appels à chasser le loup sont courants, parfois à destination de la population entière, et des primes sont attribuées à qui parvient à abattre le prédateur et en apporter la preuve. En parallèle, le christianisme en fait l’incarnation du diable. Le bon pasteur se doit de protéger son troupeau – les fidèles – contre les attaques de la bête vorace.

Mais le loup, souvent lié au féminin, est aussi une allégorie. Le célèbre Petit Chaperon rouge, écrit par Charles Perrault pour Mademoiselle – la nièce de Louis XIV – se termine par une morale explicite: les jeunes filles doivent faire attention aux loups doucereux, pleins de fiel et malins, qui ont une double parole, peuvent vous embobiner, finir dans votre lit et finalement vous engrosser. «Dans la figure du loup, continue Anne Simon, on n’a pas seulement l’opposition du civilisé et du sauvage, mais aussi des choses très ambiguës sur le féminin et le masculin.»

Plus tard, Rudyard Kipling place le loup du côté de la civilisation dans Le Livre de la jungle (1894), la figure du sauvage étant alors incarnée par Shere Khan – le tigre. Peu après, le diptyque de Jack London complexifie à son tour l’assimilation de «loup» avec «sauvage» à travers l’histoire en miroir de Buck, qui répond à L’Appel de la forêt (1903) et de Croc-Blanc (1906), devenu chien docile.

Et puis, soudain, Canis lupus disparaît de nos contrées. «On va oublier quelque chose: c’est que le loup fait peur. Il va devenir une figure de victime, le symbole de la sauvagerie qu’on a fait disparaître et qu’on souhaite voir revenir.» C’est un loup docile que l’on retrouve désormais dans les récits pour la jeunesse, «comme si nos enfants n’étaient plus capables d’entendre la version de Perrault qui se termine mal», regrette Anne Simon. Qui renchérit par une mise en garde: «Je pense qu’il faut faire attention: sous prétexte de ne pas choquer les plus jeunes, finalement, on ne leur apprend plus rien en termes de violence et d’adversité.»

Si la peur du loup est donc solidement ancrée dans nos imaginaires, une tout autre image s’est développée plus tardivement: celle d’une figure idéalisée du sauvage, garant de la biodiversité et symbole de la résistance au sein d’une société du progrès qui conduit à notre perte. Elle peut se décliner de manière idéologique chez les uns – écologistes et défenseurs des écosystèmes, prônant un rapport à la nature nouveau et moins anthropocentré – ou ésotérique chez d’autres– adoptant souvent les symboles d’une culture chamanique, amérindienne ou nordique.

Entre ces deux voies, l’animal de chair et d’os souffre d’une part d’une phobie exagérée, de l’autre de la vision fantasmée d’une créature forcément juste et sage. «Cette image faussée a beaucoup fait de mal au loup, regrette Jean-Marc Landry, y compris dans les milieux scientifiques. On a construit une représentation erronée d’un animal qui reste un prédateur. Lorsque les premiers cas de «surplus killing» ont été observés, tout le monde était surpris, tellement on leur avait répété que le loup était un être juste, qui ne tue que pour se nourrir.»

Le point sur quelques idées reçues, tant parmi les opposants que les partisans du loup.

Plus il y a de loups, plus il y a de dégâts sur les troupeaux

Contrairement à une idée répandue, tous les loups ne se comportent pas de la même manière. C’est ce que Jean-Marc Landry et Jean-Luc Borelli nomment le «facteur loup» dans leur rapport CanOvis, présentant les conclusions d’une étude de terrain menée en France sur six saisons d’estivage. Ils constatent que le tempérament des individus influence grandement leur propension à s’attaquer à des animaux de rente. Le rapport 2019 de la Fondation Jean-Marc Landry (FJML) rappelle d’ailleurs qu’une meute qui ne s’intéresse pas au bétail peut même agir comme protectrice des troupeaux en empêchant d’autres loups de s’installer dans la région.

De plus, la perception des attaques de grands prédateurs, de par leur dimension émotionnelle, est souvent exagérée par rapport aux autres causes de mort sur les alpages. Une étude sur la mortalité des troupeaux de moutons, publiée en 2012 par AlpFutur, a démontré que les chutes et les maladies étaient des facteurs de risque plus importants que les grands prédateurs. Les chiffres publiés chaque année par Identitas ne montrent d’ailleurs pas de hausse du taux de mortalité à l’estivage depuis l’installation durable des meutes.

En Suisse, la meute installée dans la région du Calanda (qui s’est reproduite chaque année depuis sa formation en 2012) n’a commis que peu de dégâts sur les troupeaux. En revanche, la meute d’Augstbord, en Valais, a causé des dommages considérables. En plus du facteur loup, la structure du paysage, les mesures de protection du bétail ainsi que les conditions de leur mise en œuvre sont également des facteurs qui jouent un rôle important dans l’évolution des déprédations.

Rien ne régule le loup. Si on ne fait rien, il va croître de manière exponentielle

La régulation des loups repose sur deux variables. D’un côté, la «capacité de soutien écologique» (carrying capacity), régie par des facteurs limitants tels que la rugosité hivernale et la disponibilité en gibier (les bovins n’étant présents sur les alpages que quatre ou cinq mois par an), les parasitoses et autres maladies. De l’autre, la «capacité de soutien social» (social carrying capacity), définie par l’acceptation de la présence du prédateur par les populations humaines locales.

Un travail de master supervisé par le KORA en 2011 a démontré qu’environ 93 000 km² d’habitat approprié aux loups étaient disponibles dans l’ensemble des Alpes, ce qui serait suffisant pour accueillir entre 1200 et 1580 individus supplémentaires avec une densité relativement faible (1,3 à 1,7 loup pour 100 km²). Cependant, il est fort probable que la capacité de soutien social soit dépassée bien avant celle du milieu écologique et que le point d’autorégulation naturelle des meutes ne soit jamais atteint.

Tout l’enjeu pour les défenseurs de l’espèce revient donc à faire en sorte que la capacité de soutien social soit supérieure à la population minimale viable pour assurer sa survie dans la région.

Le loup a été réintroduit par l’homme

En réalité, le loup n’a jamais complètement disparu de nos contrées.

Malgré la disparition des loups en France et en Suisse, il y a toujours eu des signalements réguliers dans les Alpes comme ceux du «monstre du Valais», épique feuilleton médiatique ayant mené à l’abattage d’un jeune loup à Eischoll (VS) en 1947. Il s’agit probablement de loups disperseurs en provenance soit des Apennins (Italie), d’où il n’a jamais disparu, ou des Balkans.

Il faut savoir que le loup conquiert de nouveaux territoires par la dispersion: les jeunes mâles d’une meute peuvent parcourir une distance impressionnante avant de choisir un lieu d’installation (le record européen est de 2000 km). A la suite du revirement des mentalités qui aboutit à la Convention de Berne à la fin des années 1970, le loup, qui n’est plus systématiquement chassé et empoisonné, reconquiert d’anciens territoires d’où il avait été exterminé. Ainsi, le comportement de dispersion est une caractéristique intrinsèque de l’espèce. Nul besoin de l’homme pour qu’elle réapparaisse sur différents territoires français et suisses. Cela est d’ailleurs confirmé par le fait que les individus retrouvés morts (d’accident, de braconnage ou de régulation) lors de la lente réinstallation du loup dans nos régions étaient principalement des mâles. Dans le cas d’une réintroduction, il y aurait eu autant de femelles que de mâles morts.

La plupart des loups sont des hybrides croisés avec des chiens

La rumeur est tenace, pourtant le phénomène d’hybridation a été très étudié scientifiquement. Il en résulte que les taux sont très bas (généralement autour de 1% en Europe centrale et du Nord). Même dans les régions où la proximité est plus importante en raison du nombre de chiens errants (Europe du Sud et de l’Est), le degré reste faible. Seuls quelques rares cas, comme un «nid à hybrides» dans le centre de l’Italie, font exception.

De plus, le chien étant issu de la domestication du loup, les deux espèces restent très proches génétiquement et le terme même d’hybridation dans ce cas est remis en question par certains spécialistes.

Le gibier disparaît à cause du loup

Le rapport vaudois annuel sur la faune sauvage ne montre pas de diminution significative du gibier depuis l’installation des meutes dans le Jura et la quantité de cerfs et de sangliers abattus par les chasseurs a même augmenté entre 2019 et 2021.

Quant aux animaux retrouvés morts, toutes espèces confondues, ils ont été principalement victimes de la circulation routière, qui a tué 24 cerfs, 220 sangliers et 970 chevreuils en 2021.

Par ailleurs, les indemnités versées aux agriculteurs pour les dommages aux cultures causés par les cerfs ont augmenté entre 2019 et 2021, contredisant l’hypothèse d’une baisse de cette population.

Le loup est essentiel pour la régulation des écosystèmes

Lorsque l’on aborde la question du loup, l’imaginaire collectif se figure souvent le cas du parc de Yellowstone. Pourtant, nos loups européens ne sont pas semblables en tout point à leurs cousins d’Amérique et nos territoires sont bien sûr très différents de ceux qui constituent ce parc de 800 000 hectares.

Il en va de même pour le rôle joué par les prédateurs dans le maintien de la biodiversité. Si la réintroduction du loup à Yellowstone s’est révélée très bénéfique pour l’écosystème local, les effets de son retour dans nos contrées sont bien plus difficiles à établir. En résumé, le loup peut être à l’origine de ce qu’on nomme des «cascades trophiques»: en participant à réduire le nombre de ses proies ou en modifiant leur comportement (répartition spatiale différente, mobilité plus fréquente, etc.), le prédateur peut par exemple favoriser la pousse de la végétation en diminuant la pression exercée sur elle par les herbivores, ou contribuer à épargner de petites proies en mangeant leurs propres prédateurs. Sa capacité de chasse peut également être utile aux charognards, qui se nourrissent des carcasses.

Toutefois, en Europe, la forêt et la faune sont très contrôlées par l’homme, qui y exerce une grande influence, de même que sur les prédateurs, qui sont régulés. La question des effets du retour du loup sur l’écosystème local est donc impossible à mesurer, les facteurs étant trop nombreux pour permettre d’isoler son rôle en particulier.

Le territoire suisse est trop petit pour accueillir le loup sauvage

Comme mentionné plus haut (cf. paragraphe sur la régulation), une grande quantité d’habitats propices à l’installation du loup sont encore vacants en Suisse, notamment dans les Alpes. Trop de loups ne peuvent pas cohabiter sur le même territoire: l’espèce s’autorégule, à travers les naissances et la dispersion. Si la population de loups continue à croître, c’est donc que le territoire n’est pas trop petit.

En revanche, c’est la cohabitation avec l’humain et ses activités qui constitue le point d’achoppement de la problématique. La question n’est donc pas biologique, mais politique.

Le bétail change de comportement à cause du loup

Les témoignages de bergers et d’éleveurs à ce sujet sont fréquents, certains faisant part de leur inquiétude quant aux accidents pouvant survenir sur leur alpage entre les promeneurs et les vaches, rendues nerveuses et agressives par la présence du loup. Plusieurs récits dans les Alpes-Maritimes et le département du Doubs vont dans le même sens: les bovins deviennent plus vigilants et présentent une hausse de la fréquence des comportements d’agression sur les propriétaires et leurs chiens.

Cependant, les accidents dans des zones sans loup ne sont pas rares: les vaches allaitantes ont toujours protégé leur petit – l’organisation Vache mère suisse avait d’ailleurs déjà installé des panneaux d’avertissement à destination des promeneurs sur les alpages bien avant l’arrivée du prédateur. Par ailleurs, la transformation du mode d’élevage vers un système de stabulation libre, donc avec moins de contacts entre l’humain et le bétail, joue également un rôle. Le sujet est donc complexe car il intègre plusieurs facteurs, dont le loup. Parfois la cohabitation sur les alpages se fait sans stress manifeste, comme dans cette vidéo capturée par la Fondation Jean-Marc Landry en 2021 dans le Jura vaudois.

Les loups sont des monstres: ils tuent plus qu’ils n’ont besoin pour manger et dévorent leurs proies vivantes

C’est peut-être ce qui choque le plus les éleveurs, les bergers, les chasseurs et l’opinion publique de manière générale: les loups du Jura ont parfois tendance à dévorer leurs victimes vivantes. Contrairement au lynx, souvent cité en exemple, qui reste à l’affût de ses proies avant de leur sauter à la gorge pour les étouffer et les dévorer une fois mortes.

Une différence de comportement issue de l’évolution des deux prédateurs. Alors que le félin chasse seul et développe certains attributs lui permettant de ne pas lâcher prise lorsqu’il étouffe ses proies (griffes rétractiles, champ de vision lui permettant de voir ses pattes, forte musculature du cou, etc.), le loup chasse en meute et court après ses victimes, tentant de ralentir leur course en leur infligeant des blessures. Si la mise à mort préalable à la consommation est plus fréquente dans les attaques sur brebis, les bovins ont rarement cette chance: plus grands que leurs poursuivants, ils sont souvent attaqués par-derrière, vidés de leurs entrailles et, en effet, probablement mangés vivants.

Quant au surplus killing, un terme qui signifie que le prédateur tue plus qu’il ne peut manger, le phénomène est encore peu expliqué. L’hypothèse principale repose sur une conjonction de facteurs liés à l’état mental des loups impliqués et au mode de détention des animaux de rente: la séquence comportementale de prédation est en effet composée de modèles d’actions – ce qu’on appelle les «patrons moteurs» – successifs. Or, pour passer du patron moteur «tuer» à celui de «consommer», il faudrait une absence de mouvement ou du stimulus «brebis», ce qui n’est généralement pas le cas lors d’une attaque sur un troupeau. Avec la faune sauvage, une fois la proie tuée, il est rare qu’il y ait du mouvement – d’autres proies en panique ou de proies tout court.

Les cas de surplus killing où un nombre important d’animaux sont tués (plus de deux) restent cependant relativement rares – et sont parfois confondus avec des situations d’attaques multiples sur le même troupeau par des loups différents pendant une même nuit.

Les mesures de protection des troupeaux sont inefficaces, la régulation est la seule solution

Face au retour du loup, différentes mesures de protection ont été mises en place, à des degrés divers selon les régions. Les principales restent les clôtures, les chiens de protection, ainsi que la modification de la composition des troupeaux, dans le cas des bovins, pour éviter de laisser seuls des animaux vulnérables – les jeunes de moins de 15 mois.

Sur les alpages du Jura vaudois, les barrières comme les chiens de protection sont peu populaires, pour la même raison: ce sont des lieux extrêmement fréquentés par les humains, qui déplorent les premières et craignent les seconds. De plus, les hautes clôtures à cinq fils entravent également les déplacements de la faune sauvage, dans un espace particulièrement investi par les animaux de rente sur les périodes d’estivage. Ces caractéristiques rendent la protection compliquée, ce qui explique en partie le succès des prédations opérées par la meute du Marchairuz: sur 19 attaques entre mai et septembre 2022, deux tiers ont été opérées sur des troupeaux non protégés. De plus, certains éleveurs, soutenus par une partie de la classe politique, refusent d’instaurer des mesures de protection, considérées comme une acceptation tacite du retour du loup.

Reste aussi le fameux «facteur loup», qui demeure sous-étudié malgré sa grande influence sur une possible cohabitation. Le rapport CanOvis, l’une des premières études européennes centrées sur le comportement spécifique du loup en milieu pastoral, conclut par le constat qu’il n’y a pas «UN loup mais DES individus, qu’il n’y a pas une meute mais des familles, des groupes et des sous-groupes de loups et que tous n’ont pas la même relation au monde pastoral ni la même incidence sur le bétail ou la même réaction face aux systèmes de protection.»

Dans ce contexte, le tir arbitraire d’un individu n’a souvent qu’un effet limité, voire contre-productif: l’abattage d’un loup «timide», ne s’attaquant jamais au bétail, n’aura aucune incidence sur les dommages causés aux animaux de rente. De même, la mise à mort de l’un des membres du couple reproducteur bouleverse forcément la structure familiale et peut amener le groupe à se disloquer et à se disperser, élargissant ainsi le territoire occupé par les loups et donc le nombre de troupeaux touchés par la problématique. Tout ceci sans que le comportement des prédateurs n’en soit modifié: un loup mort est un loup qui n’apprend rien et ne peut pas transmettre de connaissances au reste du groupe.

Pour Jean-Marc Landry et Jean-Luc Borelli, coauteurs du rapport CanOvis, le loup devrait avant tout être considéré comme un aléa naturel, au même titre que la foudre ou la grêle, et le «risque loup» géré en tant que tel (par exemple à travers un système d’assurance, comme cela existe déjà en Espagne).

Vous aimez nos longs formats?

Le Temps met tout son cœur à réaliser des contenus interactifs et immersifs, que vous pouvez retrouver sur tous vos supports. Journalistes, photographes, vidéastes, graphistes et développeurs collaborent étroitement pendant plusieurs semaines ou mois pour vous proposer des longs formats comme celui-ci, qui répondent à une grande exigence éditoriale.

Leur réalisation prend du temps et des ressources considérables. Nous sommes cependant persuadés que ces investissements en valent la peine, et avons fait le choix de laisser certains de ces contenus en libre accès et dépourvus de publicité. Un choix rendu possible par le soutien de nos fidèles et nouveaux lecteurs.

Pour continuer à travailler en totale indépendance éditoriale et produire des contenus interactifs, Le Temps compte sur vous. Si vous souhaitez nous soutenir, souscrivez dès maintenant un abonnement!

Nous espérons vous compter encore longtemps parmi nos lecteurs.