Horlogers du passé

Une sélection d'images du passé horloger

Le photographe chaux-de-fonnier Fernand Perret a mis son talent au service des entreprises horlogères de la région neuchâteloise. Voici une sélection de quelques photographies prises entre 1945 et 1969, rarement vues depuis

- Photographies: Fernand Perret

- Textes: Laurence Gogniat, collaboratrice scientifique du Département audiovisuel de la Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds

Cet article est paru dans «Montres Passion», novembre 2017

Le chiffre est vertigineux. Il en dit long sur l’ampleur et la richesse du fonds Fernand Perret: 106 219 négatifs noir et blanc ou couleur. La collection iconographique la plus importante en nombre que conserve le Département audiovisuel (DAV) de la Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds. A cette somme colossale de négatifs s’ajoutent plusieurs dizaines de tirages originaux déposés l’an dernier par la famille du photographe. Une quantité tout aussi impressionnante de classeurs fédéraux rassemble les planches-contacts qui ont été tirées des négatifs à l’époque encore récente où elles devaient permettre une meilleure consultation des photographies. En 2017, l’intégralité du fonds Fernand Perret est désormais numérisée en haute définition et nous livre ses trésors.

⇥ 106 219

C'est le nombre de négatifs que contient le fonds Fernand Perret. La collection est la plus importante conservé au sein du Département audiovisuel (DAV) de la Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds

Fils d’un fabricant de montres, Fernand Perret est né à La Chaux-de-Fonds en 1915. Il a fait son apprentissage de photographe à Saint-Imier puis à Berne, avant de s’établir dans sa ville natale où il a vécu jusqu’à son décès en 1995. Durant près de soixante ans, il s’est entièrement consacré à son art. Son goût pour la photographie en noir et blanc, captée à la lumière naturelle plutôt qu’en studio, l’a amené à immortaliser nombre de paysages, notamment dans la région neuchâteloise qu’il a abondamment parcourue. L’architecture, les portraits, les scènes de la vie quotidienne sont des thèmes que l’on retrouve dans son œuvre. Dans un style tout à fait classique, Fernand Perret savait saisir l’instant et magnifier l’ordinaire.

Dès la fin des années 40, la photographie industrielle a tenu une place majeure dans ses activités. Loin d’en faire une simple source de revenu, Fernand Perret a déployé tout son talent et sa créativité dans ces travaux de commande émanant d’entreprises, d’institutions, d’éditeurs ou de privés. Ancré dans une région où l’industrie horlogère foisonne, le Chaux-de-Fonnier a multiplié les reportages photographiques qui illustrent certains pans de la vie de fabriques horlogères telles que Longines, Movado, Nivarox, Portescap, Universo, Zodiac et bien d’autres. Toujours d’une qualité exceptionnelle, ces images montrent le travail des horlogers, les ateliers, les bâtiments, les visites de clients ou d’invités, les fêtes et les inaugurations des usines, plus rarement les modèles de montres.

Propriété de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds, le fonds Fernand Perret dispose d’un catalogue de classement conçu par le photographe lui-même. Il indique autant que possible la localisation et la datation des clichés. Les images couvrent la période allant de 1932 (ses débuts comme apprenti) à 1989 lorsque le fonds a été déposé. Une majorité des photographies liées à l’horlogerie date des années 60. Un demi-siècle seulement s’est écoulé, et déjà les noms se perdent, les gestes s’oublient, les lieux se sont transformés et les usines se sont déplacées. Un travail considérable serait à entreprendre afin de renseigner au mieux cette source iconographique monumentale. Disparu il y a vingt-deux ans, le photographe Fernand Perret nous lègue une véritable mine d’or patrimoniale.

Explorez le travail photographique de Fernand Perret

⇥ Vers 1945

Image rare d’une horloge mère devant laquelle s’affaire un horloger dans les ateliers Ulysse Nardin (Le Locle, vers 1945). Dans la région neuchâteloise, c’est de l’Observatoire chronométrique de Neuchâtel (fondé en 1858) que l’heure exacte était délivrée aux entreprises par signal électrique à l’horloge mère dans les fabriques qui en étaient dotées. L’horloge mère fonctionnait comme un garde-temps et sa fonction première était d’envoyer des signaux afin de transmettre l’heure à d’autres horloges. Depuis 1967, l’heure exacte est définie par l’horloge atomique

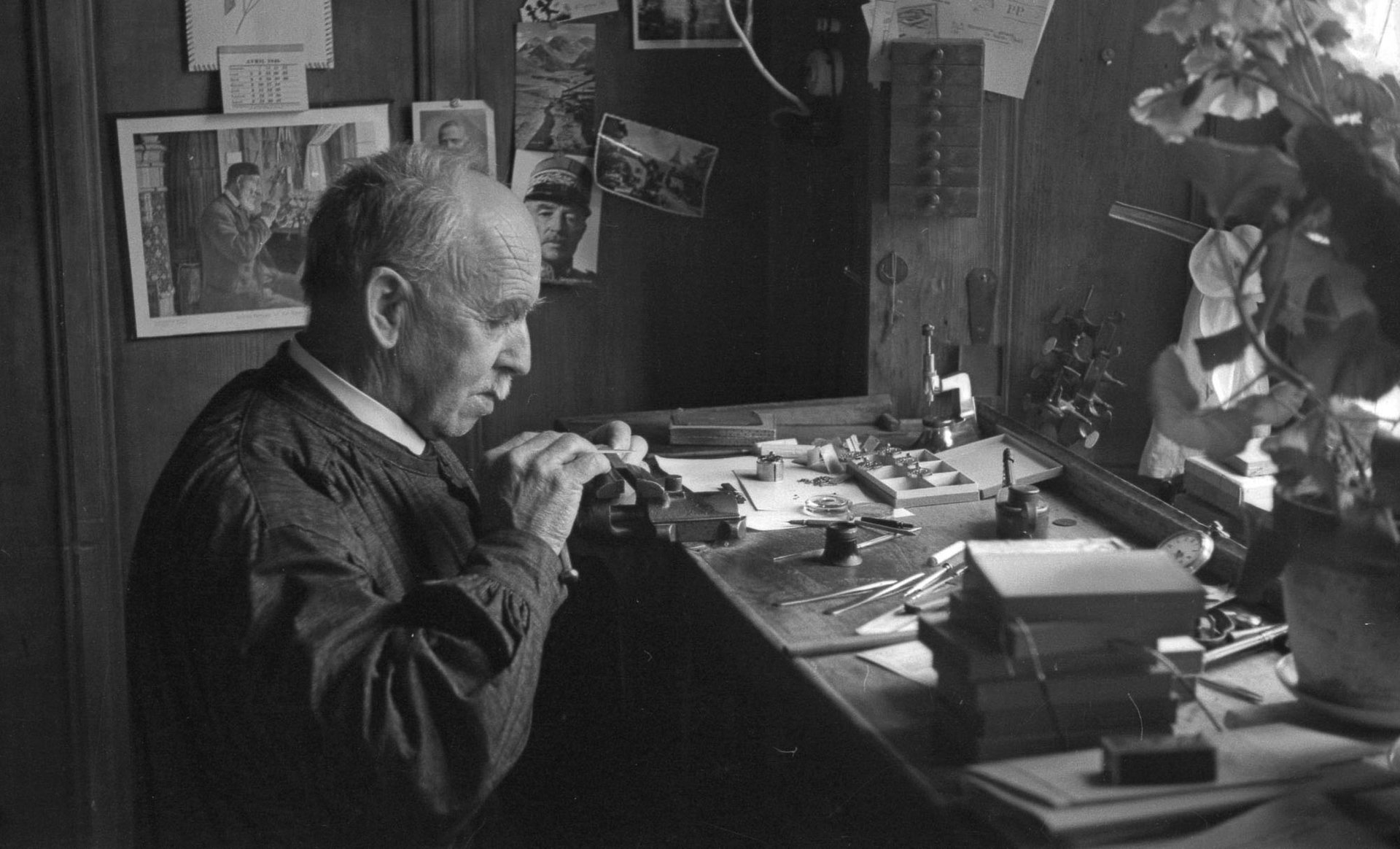

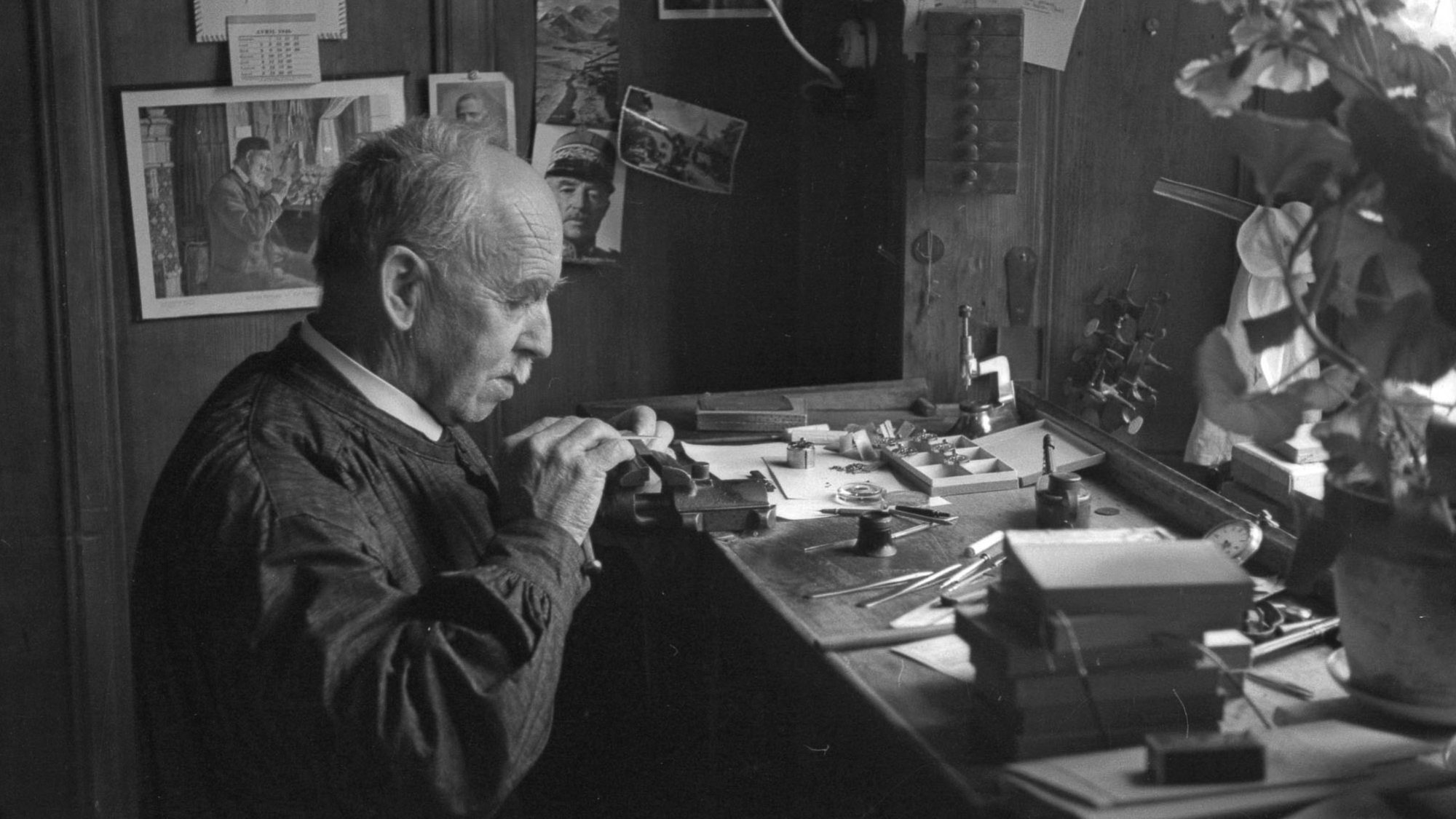

⇥ 1946

Paysan horloger à domicile, une profession en voie de disparition dans le courant du XXe siècle (La Sagne, avril 1946). Sous l’œil du général Guisan, héros – faut-il le rappeler – de toute une génération dans la Suisse de l’après-guerre, cet homme à son établi reproduit le geste du «Vieil horloger» (1890) visible à l’arrière-plan dans la fameuse peinture du Chaux-de-Fonnier Edouard Kaiser.

⇥ Années 1950

Ces trois photographies illustrent les débuts du chronométrage à quartz par l’entreprise Longines. Jusque dans les années 1970, les fédérations sportives hésitaient à se fier au chronométrage à quartz, préférant s’en remettre au chronométrage mécanique (en bas à gauche, 1954). L’image du haut, prise lors d’une compétition de ski dans les années 1950, permet de voir (posé sur une valise au premier plan) le Chronocinégines, premier appareil horloger portatif à atteindre la précision absolue (certifié à l’Observatoire de Neuchâtel en 1954). L’image en bas à droite a été prise à Saint-Imier lors de la conférence des représentants Longines (1961) à qui l’on fait une démonstration de chronométrage

⇥ 1953

Opération d’application d’émail coloré sur appliques, l’une des étapes de la fabrication du cadran, ici un cadran d’horloge dans les ateliers Ernest Borel. En 1953, l’entreprise était basée dans son nouveau bâtiment situé à la Maladière, à Neuchâtel. Ce bâtiment moderne avait été construit en 1947 et symbolisait l’essor et l’expansion d’Ernest Borel au lendemain de la guerre.

⇥ 1954

De nombreuses photographies du fonds Fernand Perret illustrent les visites d’entreprises horlogères, ici dans les ateliers Movado (La Chaux-de-Fonds, 1954). A l’établi, les femmes sont au travail. Durant les Trente Glorieuses, l’horlogerie est en plein boom mais le travail se déqualifie et intéresse moins les hommes. Les entreprises engagent beaucoup de main-d’œuvre féminine et notamment des ouvrières italiennes. La combinaison de la politique migratoire de notre pays et de la politique de l’emploi horloger les contraint à travailler en usine. Les jeunes mères de famille suisses sont quant à elles autorisées à travailler à domicile.

⇥ 1957

Visite d’entreprise, ateliers Movado (La Chaux-de-Fonds, 1957). Il n’est pas rare que l’industrie horlogère ait encouragé les travailleurs à poursuivre leur activité en usine jusqu’à un âge avancé. Mise en place en 1948, l’assurance vieillesse ne permettait pas encore aux ouvrières et ouvriers suisses retraités dans les années 1950 de toucher des rentes suffisamment confortables pour en vivre. De plus, les employeurs sont attachés à cette main-d’œuvre rodée.

⇥ 1965

Devant l’entreprise de fournitures horlogères Albert Froidevaux & Fils SA, rue de la Promenade 2 à La Chaux-de-Fonds. A la fin du XIXe siècle, l’industrie horlogère suisse employait environ un tiers de femmes dans ses effectifs. Ce taux augmentera jusqu’à représenter la moitié de la main-d’œuvre horlogère à la fin des années 1960. Il est aujourd’hui de 45%. Toutefois, si la branche est paritaire, elle n’est pas mixte: les métiers masculins et féminins restent souvent spécifiques et définis.

⇥ 1968

Sortie d’usine chez Portescap (La Chaux-de-Fonds, 1968). La société Porte-échappement Universel SA, plus connue sous le nom de Portescap, est fondée en 1931 par l’industriel chaux-de-fonnier Georges Braunschweig et son condisciple Frédéric Marti. L’entreprise développe son célèbre amortisseur de chocs Incabloc qui deviendra progressivement un composant incontournable de la plupart des montres à ancre. Dans les années 1960, Portescap est, avec près de 1300 employés, le plus important employeur de La Chaux-de-Fonds. Cette sortie d’usine montre le nouveau bâtiment de l’entreprise, rue Jardinière, inauguré en 1965.

⇥ 1969

Opération de vernissage d’aiguilles à la plume dans les ateliers Universo (La Chaux-de-Fonds, 1969).

Vous aimez nos longs formats?

Le Temps met tout son cœur à réaliser des contenus interactifs et immersifs, que vous pouvez retrouver sur tous vos supports. Journalistes, photographes, vidéastes, graphistes et développeurs collaborent étroitement pendant plusieurs semaines ou mois pour vous proposer des longs formats comme celui-ci, qui répondent à une grande exigence éditoriale.

Leur réalisation prend du temps et des ressources considérables. Nous sommes cependant persuadés que ces investissements en valent la peine, et avons fait le choix de laisser certains de ces contenus en libre accès et dépourvus de publicité. Un choix rendu possible par le soutien de nos fidèles et nouveaux lecteurs.

Pour continuer à travailler en totale indépendance éditoriale et produire des contenus interactifs, Le Temps compte sur vous. Si vous souhaitez nous soutenir, souscrivez dès maintenant un abonnement!

Nous espérons vous compter encore longtemps parmi nos lecteurs.