Comment Credit Suisse a (encore) perdu le contrôle

Une enquête de Mathilde Farine

Textes: Mathilde Farine

Data: Duc-Quang Nguyen

Vidéos & Photos: Getty, Keystone, AFP, Reuters

Réalisation: Xavier Filliez, Lionel Rousseau, César Greppin

Mis à jour le 21 octobre 2022. Les huit premiers chapitres de cet long format ont été publiés le 7 novembre 2021 sous le titre «Comment Credit Suisse a perdu le contrôle».

Derrière ses épaisses lunettes, Bill Hwang a de quoi se sentir satisfait. En ce début de 2021, cet investisseur américain d’origine coréenne peut constater qu’il s’est refait une réputation. Il a ses entrées dans presque toutes les grandes banques de Wall Street. Dans certaines, on lui prête de l’argent les yeux fermés. Et pas des petites sommes. Ce client très spécial mérite bien qu'on lui débloque quelques milliards de dollars. Après tout, sa société, Archegos, ne signifie-t-elle pas en grec «celui qui dirige»?

Ce n’était pas gagné. Ce gérant de hedge funds avait d’abord triomphé comme l’un des plus performants du groupe prestigieux dit des «bébés tigres» (dérivé du nom de la société où ils travaillaient, Tiger Management). Mais en 2012, il devait plaider coupable de délit d’initié aux Etats-Unis et payer 44 millions de dollars d’amende.

Métamorphosé en paria de la finance, il se refait, paris audacieux après paris encore plus audacieux. A travers Archegos, il se murmure qu’il gère dans les 10 milliards de dollars. Son propre butin, qu'il a reconstruit.

Promesses de commissions juteuses

Lorsqu’il a vent de cela, le géant Goldman Sachs, qui l’avait blacklisté à la suite de sa condamnation, finit par succomber. N’est-il pas un peu téméraire, lui qui mise tout sur une poignée d’entreprises technologiques? Il est «fiable», assure un analyste de Credit Suisse, cité dans le rapport d’enquête. Dans un e-mail à d’autres collègues de la gestion du risque, daté d’octobre 2020, il demande qu’on soit plus clément avec lui.

Lui demander davantage de réserves financières pourrait créer des dommages irréversibles à la relation

A partir de l’automne 2020, des doutes émergent toujours plus régulièrement au sein de la banque. Pour le département qui s’occupe de lui, Bill Hwang représente une «relation d’affaires importante», argumente toujours le même expert en risque. Archegos travaille aussi avec d’autres banques de Wall Street: lui demander soudainement d’amener davantage de réserves financières «pourrait créer des dommages irréversibles à cette relation», conclut l’analyste.

Produits dérivés complexes

Fort de cette nouvelle virginité, Bill Hwang n’a plus rien pour l’arrêter. Ces dernières années, aucun risque n’a paru trop grand, trop effrayant. Début 2020, Archegos met le paquet sur ViacomCBS. L’action de l'entreprise de médias américaine passe alors de 12 à 50 dollars début 2021, grâce au succès de son service de streaming pendant la pandémie. A la mi-mars, la valeur de ViacomCBS a encore doublé.

En parallèle, dès le début de l’année 2021, Credit Suisse fait quand même des tentatives timides pour lui faire déposer des fonds, par sécurité. Mais sans lui mettre de pression. Elle arrange d’ailleurs les calculs de ses propres experts en sa faveur lorsqu'elle lui demande des fonds. Même au bénéfice de ce traitement de faveur, les employés d’Archegos esquivent de plus en plus les demandes de rendez-vous téléphoniques ou les annulent à la dernière minute.

Une fortune qui part en fumée

Puis, le 22 mars, ViacomCBS annonce une augmentation de capital qui ne se passe pas comme prévu. L'entreprise, dont on estime que Bill Hwang détenait indirectement jusqu’à 20 milliards d'actions, s’effondre de 55% en une semaine. Le 26 mars 2021, Archegos est en situation de faillite.

La fortune de Bill Hwang? Quelque 20 milliards partis en fumée, d'après Bloomberg. La facture totale pour Credit Suisse: 5 milliards de dollars. Un nouveau drame pour la deuxième banque suisse, juste après l’affaire Greensill, qui a éclaté à peine un mois plus tôt et a déjà porté un sale coup à la réputation de la banque.

Les causes de la débâcle

En rencontrant et interrogeant des dizaines d'experts, de banquiers, d'employés actuels ou anciens de Credit Suisse, Le Temps a voulu comprendre comment la banque a perdu le contrôle et enchaîné les scandales, ces dernières années, à un rythme qui semble même s’accélérer. Excès d'ambition aux Etats-Unis, bonus astronomiques, destruction de la culture de la banque. Les causes sont historiques.

Elles sont aussi profondes que le désarroi des employés et des investisseurs, qui voient l’action de la banque suisse ne prendre qu’une direction, celle du plancher. C'est ce que révèle notre enquête de longue haleine, alors que Credit Suisse a mis en place en novembre 2021 une nouvelle stratégie pour tenter de tourner la page. Pour oublier «ces dix dernières années où cela ne fonctionnait plus», de l’aveu même d’un des hauts responsables d'une banque qui a pourtant joué un rôle majeur dans le développement de la Suisse.

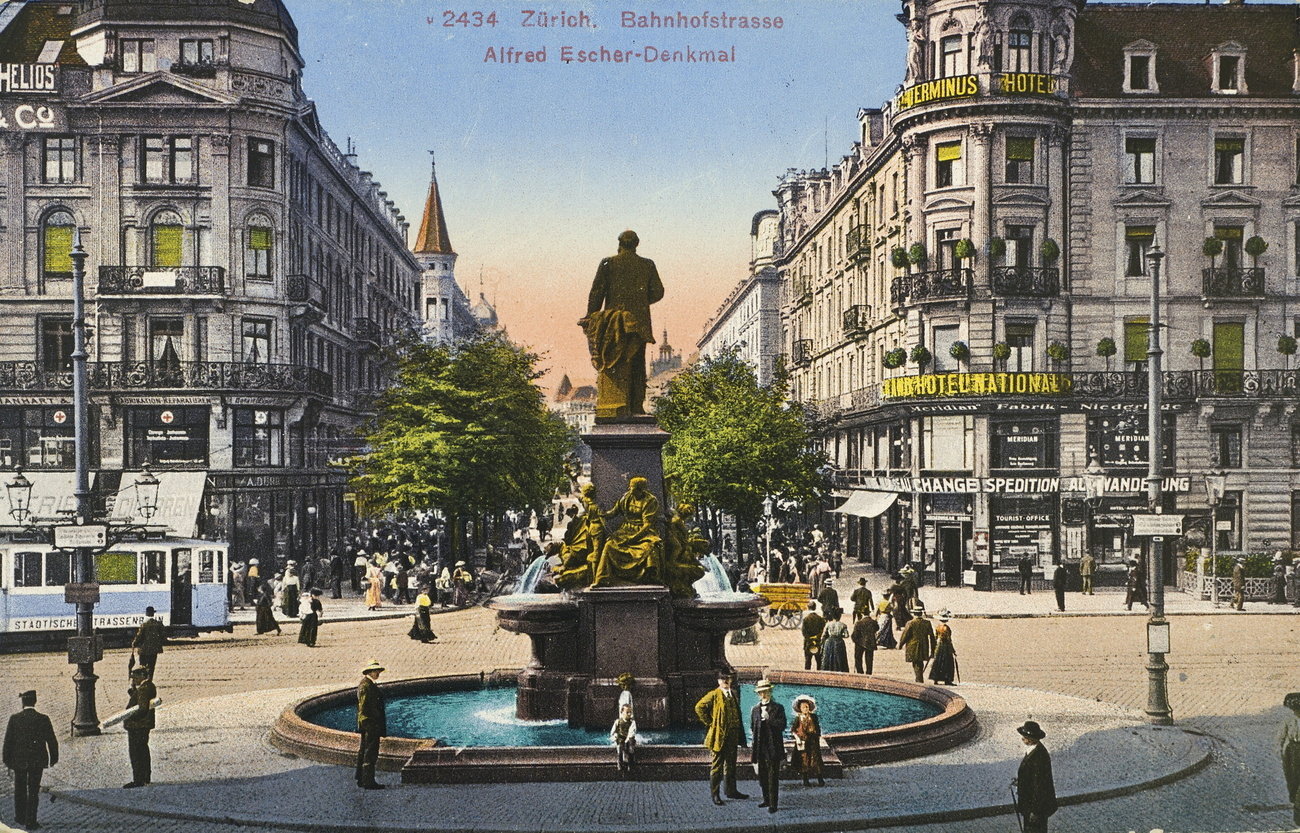

Près de deux siècles plus tôt, un autre entrepreneur s’inquiétait. Moins pour sa propre fortune que pour celle de son pays. On amorce la deuxième moitié du XIXe siècle et le Zurichois Alfred Escher voit l’Europe foncer tout droit vers l’industrialisation tandis que la Suisse, elle, ne voit rien du tout. Le continent est sillonné par les voies ferrées, mesure incontestable du succès et condition d'un développement économique. Son pays natal reste quasi vierge de rails.

Création du Schweizerische Kreditanstalt

Pire, lorsqu’un projet de chemins de fer apparaît en Suisse, il attire avant tout les capitaux étrangers. Celui qui marquera le destin du pays contribue déjà à créer l'Ecole polytechnique de Zurich. Mais ce politicien précoce — il est entré au Grand Conseil zurichois à 26 ans et a fait partie du premier Conseil national en 1848 — ne se satisfait pas d’avoir rendu possible la formation des ingénieurs ferroviaires de demain.

Alfred Escher ne veut pas que son pays soit transformé en un terrain de jeu pour les grands investisseurs européens. Il participe donc aussi à convaincre le parlement qu’il faut laisser des fonds privés financer les chemins de fer. Reste un défi: ces fonds, il faut les réunir et les structurer, pour ensuite les investir

«Il n’existait pas de banque capable d’un tel investissement. Il existait des caisses d’épargne, des établissements cantonaux ou des banques privées, qui étaient spécialisées dans la gestion d’actifs transfrontaliers, observe le professeur d’histoire Jakob Tanner. Mais il manquait une locomotive du crédit, comme il y en avait dans d’autres pays.»

Voilà pour la naissance en 1856 du Schweizerische Kreditanstalt (SKA, ou CS en français), qui permet la création d’une économie nationale. C’est ainsi que la banque finance des futurs fleurons suisses. Elle participe également à la création de plusieurs sociétés d’assurances comme les actuelles Swiss Life et Swiss Re.

«CS a été la pionnière, mais rapidement, d’autres banques se sont créées dans toutes les régions de Suisse pour financer aussi les chemins de fer, puis d’autres secteurs lorsque la transmission électrique fut découverte, et enfin le financement des exportations», poursuit Jakob Tanner.

Un fondateur visionnaire

CS dirige ainsi par exemple le consortium de banques qui créera en 1895 Elektrowatt, une société germano-suisse de financement pour l’industrie électrique. «On parle toujours des chemins de fer, et c’est vrai, qu’ils ont été importants pour le développement de la Suisse, et la banque a été essentielle là-dedans. Mais l’électricité l’est aussi: sans elle, que peut-on faire?», précise l’historien spécialiste d’Alfred Escher et de la banque, Joseph Jung.

Sur son site, Credit Suisse loue son fondateur: «Visionnaire faisant preuve d’un réalisme sain, Escher était bien conscient des risques qu’amènent les grandes initiatives et était préoccupé de préserver les gens et les projets.» Que dirait-il de la situation actuelle et des scandales qui affectent la banque?

Alors que la Suisse est entrée dans l’ère industrielle depuis belle lurette, un premier incident majeur va venir secouer la banque et même toute la place financière à la fin des années 1970. C'est le «scandale de Chiasso», où le responsable adjoint de la succursale locale de Credit Suisse et plusieurs de ses acolytes ont monté une structure dans laquelle ils absorbent des fonds non déclarés de clients italiens qu’ils réinvestissent de façon peu judicieuse dans des entreprises. Lorsque le pot aux roses est découvert, la structure a creusé un trou financier.

Les pertes? Elles s'élèvent à 1,4 milliard de francs, tandis que la réputation de la banque en a pris un coup. C’est la première grosse affaire Credit Suisse. Elle sera suivie d’une longue période de calme relatif. C'est surtout au cours des vingt dernières années que les affaires vont se multiplier.

Certaines dégradent la réputation de la banque, comme l'affaire des filatures d'anciens responsables. D’autres lui coûtent des fortunes en amendes. D’autres enfin auront des conséquences dramatiques, contribuant à terrasser l’économie d’un pays déjà parmi les plus pauvres du monde. Comme le scandale qui va éclater au Mozambique en 2016, un Etat africain pour lequel des employés de Credit Suisse ont contribué à organiser des prêts secrets. A hauteur de 2 milliards de dollars, ils étaient supposés financer une flotte de pêche au thon, mais ils ont aussi servi à acquérir des embarcations militaires. L'ensemble a été vendu à des prix surfaits, permettant à plusieurs acteurs de se servir en pots-de-vins.

Certaines affaires dégradent la réputation de la banque, d'autres coûtent des fortunes en amendes

Entre ces cas se sont glissées d’autres affaires dont celles ayant donné lieu à des accords avec les autorités américaines. Dans le dossier des subprimes, Credit Suisse a dû notamment débourser 5,28 milliards de dollars en 2017. Trois ans plus tôt, elle recevait la facture la plus salée de toutes les banques suisses dans les affaires d’évasion fiscale: 2,6 milliards de dollars en échange d’un accord de non-poursuite.

Ce n’est pas tout. Il y a aussi le scandale de la manipulation des taux Libor, la dévalorisation du hedge funds York Capital Management, la condamnation d’un gérant star à Genève, ou l’enquête du Ministère public de la Confédération sur une affaire de blanchiment en lien avec des clients bulgares.

UBS a aussi eu son lot de poursuites et d'amendes

Certaines de ces affaires sont le fait d’employés condamnés par la justice sans que la banque elle-même n’ait été inquiétée. D'autres n'ont pas concerné que Credit Suisse, mais impliqué de nombreux établissements. UBS, pour n’en citer qu’un, a aussi eu son lot de poursuites et amendes, dans ces dossiers de subprimes ou d’évasion fiscale et dans d’autres, comme la manipulation des taux d’intérêt de référence Libor. La différence? Le rythme des révélations des affaires semble s’être accéléré à Credit Suisse, tandis qu’il a plutôt freiné chez son grand concurrent.

Les dates clés

- 1977 Affaire Chiasso: la banque encaisse une perte de 1,4 milliard de francs, après la découverte d’un montage permettant de cacher des fonds non déclarés venant d’Italie et de les réinvestir dans des sociétés, dont une grande partie ont perdu de la valeur.

- 1998 Credit Suisse, l’Association suisse des banquiers, UBS, SBS participent à l’accord global sur les fonds en déshérence par lequel elles mettront 1,25 milliard de dollars à disposition d’organisations juives pour indemniser les personnes concernées.

- 2007 Deux traders de Credit Suisse sont condamnés pour avoir surévalué le prix de produits financiers liés au marché du crédit. La banque doit encaisser une dépréciation d’actifs de 2,65 milliards.

- 2008 Lors des résultats du premier trimestre, Credit Suisse évalue le coût de la crise des subprimes à 10 milliards depuis l’été 2007. (L’ardoise reste faible comparé à celle d'UBS qui aurait atteint 40 milliards.)

- 2009 Credit Suisse doit payer une amende de 536 millions de dollars pour violation des sanctions américaines contre l’Iran et le Soudan entre 1995 et 2006.

- 2011 Urs Rohner devient président du conseil d’administration.

- Septembre 2011 Credit Suisse paie 150 millions d'euros à l'Allemagne pour régler les affaires d’évasion fiscale.

- Mai 2014 Credit Suisse plaide coupable d’aide à l’évasion fiscale et paie 2,6 milliards de dollars aux autorités américaines.

- Octobre 2014 Bruxelles inflige des amendes à plusieurs banques, dont Credit Suisse et UBS, dans les affaires de manipulation du taux Libor.

- 2016 L’affaire dite des «tuna bonds» au Mozambique éclate. Des employés de la banque sont accusés d’avoir fait des prêts secrets à hauteur de 2 milliards de dollars, où eux-mêmes et des fonctionnaires mozambicains se seraient servis en pots-de-vin. Plusieurs procédures sont encore en cours et la banque est aussi sous enquête.

- 2017 Credit Suisse doit payer une amende de 5,28 milliards de dollars dans une affaire de prêts hypothécaires aux Etats-Unis.

- Mai 2017 Credit Suisse écope d’une amende d’un demi-million à Singapour dans l’affaire 1MDB en raison de lacunes dans ses contrôles anti-blanchiment.

- Février 2018 Credit Suisse (et d’autres banques) doivent fermer des fonds de placements sophistiqués liés à la volatilité et dont la valeur a perdu 96% en une journée. La perte estimée des clients est de 1,8 milliard de dollars.

- 2018 Credit Suisse paie 47 millions aux autorités américaines dans l’enquête dite des «petits princes» sur les pratiques d’embauche en Asie. Des banques, dont Credit Suisse, engageaient des proches ou membres de grandes familles fortunées dans l’espoir de recruter plus facilement des clients, pratique considérée comme étant de la corruption par les autorités américaines.

- 2018 La justice genevoise condamne à de la prison un gérant de fortune de la banque pour avoir causé un dommage de 143 millions de francs au préjudice, notamment, de l’ancien premier ministre géorgien Bidzina Ivanishvili, mais aussi pour s’être enrichi de 30 millions. Plusieurs procédures sont en cours et une enquête confiée à un cabinet externe montre qu’il y a eu des déficiences dans le contrôle du risque à Credit Suisse.

- Septembre 2018 La Finma, le gendarme suisse des banques, constate des manquements dans le respect des obligations de diligence dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent en lien avec les affaires Petrobras, PDVSA et FIFA.

- 2019 Credit Suisse conseille le fonds d'investissement Softbank pour une obligation convertible d’une valeur de 900 millions de dollars qu’il revend ensuite à des investisseurs. Wirecard a fait faillite.

- Automne 2019 On découvre que Credit Suisse a fait suivre plusieurs de ses employés et ex-employés.

- Février 2020 Départ forcé de Tidjane Thiam après l’affaire des filatures.

- Juin 2020 Credit Suisse se trouve mêlée au scandale de la chaîne de cafés chinoises Luckin Coffee. La banque l’a aidée pour son entrée en bourse à New York en 2019, or on découvre que des chiffres, notamment de ventes, avaient été gonflés par l’entreprise.

- Novembre 2020 Implosion du hedge fund York Capital Management, Credit Suisse s’attend à une perte allant jusqu’à 450 millions de dollars.

- Décembre 2020 Le Ministère public de la Confédération accuse Credit Suisse dans une affaire de blanchiment et de trafic de stupéfiants d’une organisation bulgare.

- Février 2021 La banque révèle qu’elle a payé 600 millions de dollars pour régler une autre affaire liée à des prêts hypothécaires aux Etats-Unis datant d’avant la crise financière de 2008.

- Mars 2021 Credit Suisse doit suspendre des fonds comptant 10 milliards de dollars sous gestion en lien avec la société Greensill en faillite. La banque a remboursé 7 milliards aux clients des fonds. Sur les 3 milliards restants, 1 à 2 pourraient ne pas être retrouvés. Plusieurs enquêtes sont en cours.

- Mars 2021 L’implosion du hedge funds américain Archegos conduira à une perte d’environ 5 milliards de dollars pour Credit Suisse.

- Octobre 2021 Credit Suisse doit payer 475 millions de dollars aux autorités américaines et britanniques dans l’affaire du Mozambique. En même temps, la Finma rend ses rapports d’enquête sur cette affaire et celle des filatures.

Cette accumulation d’affaires jette un sérieux doute sur la gestion des risques de l’entreprise, ce qui est confirmé par des rapports d’enquête externes que Le Temps a pu lire, par les employés qui ont accepté de raconter leur expérience, de même que par les conclusions de la justice ou des régulateurs dans d’autres cas. Ne serait-ce qu’en termes de frais juridiques et d'amendes, Credit Suisse a payé un total de plus de 15 milliards de francs depuis 2008 aux Etats-Unis, selon plusieurs estimations.

A nos questions, la banque a fini par répondre par une prise de position générale: «Credit Suisse a des bases très solides et est fier de son riche héritage et de ses racines entrepreneuriales. Nous reconnaissons également notre passé et en avons tiré les bons enseignements. Les changements déjà entrepris et la révision de la stratégie présentée récemment en témoignent. Ils s'appuient sur les atouts de la banque et tirent pleinement parti de ses capacités pour créer une valeur durable en servant ses clients avec soin et esprit d'entreprise. Et ils renforceront une culture de la prise de conscience des risques, de la responsabilité et de l'obligation individuelle dans l'ensemble de l'organisation.»

La gestion des risques est donc un point central. Mais pendant longtemps, le management de la banque a surtout voulu voir une autre explication, celle de francs-tireurs, des employés voyous qui ne respectent pas les règles, comme cela est apparu lors d'un témoignage de la direction de Credit Suisse devant le Sénat américain dans l'affaire de l'évasion fiscale.

Washington, mercredi 26 février 2014 au matin. Dans la salle G-50 du Dirksen Senate Office Building, un sous-comité du Sénat américain passe au grill Brady Dougan, qui fut le patron de Credit Suisse de 2007 à 2015, ainsi que trois autres responsables de la banque. La stratégie de ces derniers est simple: blâmer un petit groupe de banquiers qui ont aidé des clients américains à se soustraire à leurs obligations fiscales, à l’insu du management et au mépris des règles internes.

— Sénateur Levin: (...) Dans votre témoignage, vous avez dit que les malversations n’étaient le fait que d’un petit groupe de banquiers voyous. Je vous le demande: un banquier qui voyageait [aux Etats-Unis, ndlr] — et je ne sais pas combien de ces cas nous avons — tous ces banquiers étaient-ils des banquiers voyous?

— Brady Dougan: Oui, je dirais qu’ils violaient nos règles. Maintenant, comme vous le dites, nous aurions dû le voir. Nous aurions dû avoir des responsables, nous aurions dû avoir des gens dans le contrôle pouvant voir le fait que c’était en train de se produire. Mais, absolument, ils violaient délibérément nos règles.

— SL: Et les gens qui ont approuvé leurs voyages, violaient-ils aussi délibérément vos règles?

— BD: Je pense que dans nos investigations, ce que nous avons découvert, c’est qu’ils ne le faisaient pas de façon intentionnelle, mais qu’ils ont évidemment fait une erreur en permettant cela.

— SL: Donc, les gens qui approuvaient les voyages n’étaient pas des voyous, mais les gens qui voyageaient, oui. C’est ce que vous êtes en train de dire au sous-comité?

Oui, ces gens violaient nos règles intentionnellement et le cachaient à leur management.

— BD: Bon, nous avons le sentiment que ce groupe de gens ont été induits en erreur [...]. Donc oui, ces gens violaient nos règles intentionnellement et le cachaient évidemment à leur management.

— SL: Mais cela n'était pas caché. C’était même terriblement évident. [Il montre un compte rendu d’un voyage aux Etats-Unis d’un banquier de Credit Suisse, mentionnant des rencontres avec des prospects]

— BD: Je suis entièrement d’accord.

— SL: Vous dites que c’était caché aux managers. Mais c’était sous leurs yeux. Ma question est à propos de ces managers qui ont reçu ces comptes rendus et de ces auditeurs qui ont approuvé ces voyages. Sont-ils aussi des banquiers voyous?

[...]

— BD: S’ils étaient au courant et intentionnellement impliqués en permettant ces comportements, ils en seraient. Mais ce n’est pas ce que nous avons constaté. [...]

— SL: Même si ce document était très clair, vous dites…

— BD: C’est très clair. Vous avez raison.

— SL: Alors ils ne faisaient pas leur travail d’auditeurs s’ils n’ont pas lu ce document.

— BD: C’est assez juste.

S’ils sont alors confiants, c’est qu’ils n’ont pas compris à quel point la lutte contre l’évasion fiscale occupe plus que jamais l’agenda politique. Les banquiers suisses sous-estiment peut-être aussi à quel point leur comportement, qui consiste à éviter tout accord et à se cacher derrière les procédures helvétiques, agace à Washington. Le couperet tombe en mai 2014: la banque accepte de payer une amende historique. Contre 2,6 milliards de dollars, l’établissement est assuré de ne pas être poursuivi.

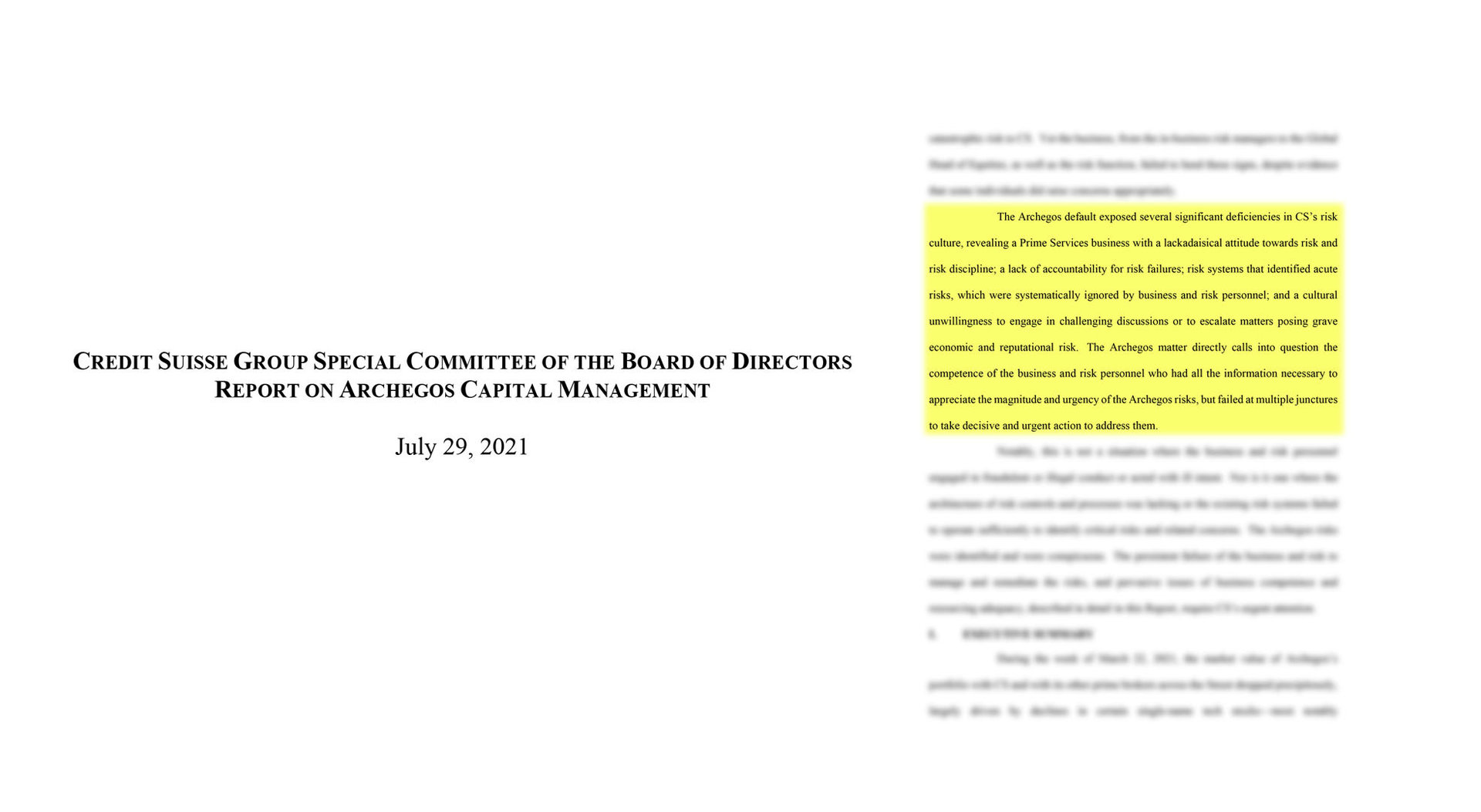

Le système identifiait les risques mais ceux-ci étaient systématiquement ignorés

Des employés «voyous». Le qualificatif est rarement employé directement. Mais l’idée que la banque a été en quelque sorte dupée par des collaborateurs ayant violé les règles internes, elle, ressort souvent. Evasion fiscale, affaire des «tunas bonds» au Mozambique, scandale des filatures, il y a presque toujours un petit groupe pointé du doigt.

Dans nombre de ces affaires, les règles existaient mais elles n’ont pas été suivies, pas plus que les signaux d'alertes n'ont été entendus. Dans le fiasco Archegos en 2021, le rapport d’enquête confié à un cabinet indépendant ne remet pas en cause l’architecture de la gestion des risques de la banque. Le système identifiait les risques. Problème: ces derniers étaient «systématiquement ignorés», soulignent les enquêteurs.

Dans un tout autre dossier, celui du gérant genevois condamné en 2018 pour malversations financières au détriment de l’ancien premier ministre géorgien Bidzina Ivanishvili, l’enquête, confiée à un autre cabinet zurichois, a tiré des conclusions similaires: il y avait eu des alertes mais elles étaient restées sans conséquence. Dans les deux cas, les perspectives de profit ont pris le dessus.

Des montagnes de paperasse

Et cela alors qu’à l’interne, beaucoup soulignent l’importance que la compliance et la gestion des risques ont prise ces dernières années, en particulier depuis la fin du secret bancaire. «Dans la banque suisse, où on est écrasé par les procédures de vérification que l'on remplit, assidûment, on ne comprend pas comment ces accidents ont pu se produire», s’étonne un employé qui a préféré rester anonyme. Un frustration largement partagée dans l'entité suisse, qui est d'ailleurs rarement le théâtre des scandales.

L'économiste et ancien syndicaliste Beat Kappeler voit l’expression d’un syndrome qui fait des ravages dans les entreprises, celui du désir de se barricader derrière des murailles de paperasse «qui décrivent des règlements et des procédures, qui délestent les soi-disant responsables de leurs responsabilités. En cas de problème, on peut ainsi répondre que les règles sont bien là.»

C’est bien ce que décrivent certains cadres de la banque, notamment dans le cas de la faillite de Greensill en mars 2021 avec qui Credit Suisse gérait des fonds. Présentés comme très sûrs, ces véhicules comptaient quelque 10 milliards de dollars sous gestion. La société permettait à des fournisseurs de recevoir des paiements de leurs clients avant l’échéance.

Vérifications réalisées «pour la forme»

Or des doutes sont apparus sur les couvertures d’assurance qui ont poussé Credit Suisse à geler ces fonds. «D’un point de vue formel, tout a été fait dans les règles de l’art. Mais dans cette affaire, comme dans d’autres, on en reste aux aspects formels, on ne s’intéresse pas au fond», estime un ancien cadre. C’est d’ailleurs exactement ce que décrit le rapport d’enquête sur Archegos, parlant de procédures de vérification réalisées «pour la forme».

Si ce n’est pas le système, alors c’est la culture. C’est justement ça qu'Antonio Horta-Osorio, élu président en avril 2021, veut insuffler à sa banque: une culture de la gestion du risque. Ce n'est pas qu'elle n'a jamais existé, mais pour beaucoup, elle a été pervertie à partir des années 1980.

Sans Alfred Escher au XIXe siècle, pas de Schweizerische Kreditanstalt. Mais sans Rainer Gut un siècle plus tard, pas de Credit Suisse, du moins avec l’envergure que la banque a aujourd'hui. Celui qui grimpera tous les échelons jusqu’à la présidence qu’il occupera jusqu’en 2000 est engagé pour diriger Swiss American Corporation, une société appartenant à Credit Suisse en 1972. Il reçoit comme mission de la part du président de la direction générale d’alors, Eberhard Reinhardt: «Put Credit Suisse on the map in international business».

Credit Suisse, regorgeant d’ambition, un peu distancée par ses grandes rivales, décide ainsi de partir à la conquête de l’Amérique. «Faire de la gestion de fortune et des crédits, ce n’était pas assez», se souvient Thomas Borer, qui a officié à Credit Suisse dans les années 1985 et 1986 avant d’être diplomate puis de fonder son propre cabinet de consultants et de lobbyistes. Il est notamment consultant pour des ex-clients de Credit Suisse engagés dans plusieurs procédures contre la banque.

L’incursion se fait en plusieurs étapes, mais la plus déterminante est celle de 1978, lorsque commence la collaboration avec First Boston. «C’était une belle banque, rapporte un ancien responsable de Credit Suisse. La décision avait été jugée un peu audacieuse, mais elle avait quand même été largement applaudie autour de la Paradeplatz.»

Les premières difficultés surviennent dès la fin des années 1980

Dans un premier temps, cela fonctionne très bien. L’établissement zurichois intègre le «bulge bracket», ce club des banques d’investissement qui comptent. Mais des premières difficultés surviennent dès la fin des années 1980. First Boston a pris un peu trop de risques avec des obligations pourries (junk bonds). Credit Suisse doit intervenir pour la renflouer, puis prend la majorité des parts dans la coentreprise CS First Boston.

Même si Rainer Gut n’est plus là, la conquête de l’Amérique se poursuit: Lukas Mühlemann vient de le remplacer à la présidence alors que gonfle la bulle internet et que Credit Suisse engouffre la banque Donaldson, Lufkin & Jenrette (DLJ) pour l'équivalent de 20 milliards de dollars aujourd'hui.

D'autres problèmes apparaissent. Le principal: même si tout le monde utilise la même enseigne, il y a de fait deux banques dans la banque. Une suisse, une américaine. Or, petit à petit, ce sont les responsables américains qui prennent le dessus, estime Thomas Borer. Pour lui, le tournant a eu lieu dans les années 1990. Les salaires suisses ont pris l’ascenseur, mais surtout, les excès de la banque d’investissement se sont propagés avec l’idée, par exemple, «qu’il faut gagner de l’argent à tout prix, avec une telle pression que les règles, même si elles existent et qu’elles sont bien formulées, deviennent difficiles à respecter».

«Au départ, les tensions entre Suisses et Américains étaient minimes, estime un autre ex-cadre romand. Pour une raison simple: les salaires, et surtout les bonus, en hausse drastique, ont contenté tout le monde, y compris le management qui pouvait justifier ses propres rémunérations, bien supérieures à celles des décennies précédentes, en particulier à partir du tournant du millénaire. «Je recevais dans les 10 000 francs de bonus chaque année et, un jour, je suis tombé de ma chaise: le chèque était passé à 80 000 francs!», raconte encore ce cadre.

J’ai vécu des années où certains de mes collègues ne vivaient que dans l’attente du prochain bonus

Symbole de ces excès et de cette prise de pouvoir, l’Américain et banquier d’investissement qui dirige Credit Suisse de 2007 à 2015, Brady Dougan, encaisse le fruit d’un programme de gratification mis en place en 2004. Il s’agit d’actions dont la valeur à ce moment-là atteint 70 millions de francs. «J’ai vécu des années où certains de mes collègues ne vivaient que dans l’attente du prochain bonus», reprend un autre cadre, qui considère que cela a participé à «détruire la culture et le système de la banque». Les employés deviennent des «mercenaires qui ont compris qu'on peut gagner vraiment beaucoup d’argent dans la banque d'investissement et qu’il n’y a pas vraiment de sanctions dans le cas inverse», ajoute un autre ancien.

«Qui pouvait s'attendre à la crise de 2008?»

Joseph Jung, qui a été historien en chef de Credit Suisse jusqu’en 2014, nuance pourtant cette version de l’histoire, qu’il juge caricaturale. «Il faut distinguer ce qu’étaient les banques d’investissement avant les années 2000 et maintenant. On parlait d’accompagner des entrées en bourse ou des fusions et acquisitions. Bien sûr, il y avait des risques. Mais il ne s’agissait pas de la banque d’investissement d’aujourd’hui que plus grand monde ne comprend.»

L’historien Joseph Jung apporte une autre nuance: «Credit Suisse comptait 25 000 employés contre 5000 pour First Boston au moment du rapprochement. Dans ces conditions, on ne peut pas dire que les Américains pouvaient facilement prendre le contrôle, d’autant que des Suisses ont toujours occupé les postes décisifs.» Bien sûr, toutes les décisions n’étaient pas judicieuses. Comme le rachat, qui s’est avéré trop cher, de DLJ. Mais qui aurait deviné à l’époque que le prix était aussi exagéré et plomberait à ce point les résultats? Et, surtout, après des décennies de prospérité économique, qui pouvait s’attendre à une crise aussi importante que celle de 2008?

Retour en Suisse. Martin* range brièvement son bureau. Un dernier coup d'œil aux piles de dossiers et il quitte la salle de trading, puis sort dans la fraîcheur du début de soirée. En cette fin juin de 1996, il s’apprête à faire une pause estivale de quelques semaines. Il ne pense déjà plus à ses clients, à ses collègues, aux marchés financiers.

C’est un coup de fil inattendu qui le réveille le mardi matin. Un collègue: «Tu ne vas pas le croire: la banque n’existe plus!» Martin avait prévu de partir le matin même. Les vacances, finalement, attendront. Le banquier se lève précipitamment, s’habille, retourne aussi sec au bureau. Car, comme des milliers de collègues, il vit un électrochoc: il n’a plus de job. Ou plutôt, s’il veut le garder, il doit postuler à nouveau.

Credit Suisse s’apprête à supprimer 5000 emplois, dont 3500 en Suisse. C’est un peu plus de 10% des effectifs totaux et presque 15% de ceux en Suisse. Une telle restructuration, c’est du jamais-vu. Les investisseurs jubilent: l’action prend 12,1% le 2 juillet 1996, jour de l’annonce. La banque va se réorganiser en quatre entités (la banque d’affaires, la gestion de fortune, la gestion d’actifs et les activités en Suisse) et engloutir sous son enseigne la Banque Populaire Suisse, rachetée trois ans plus tôt.

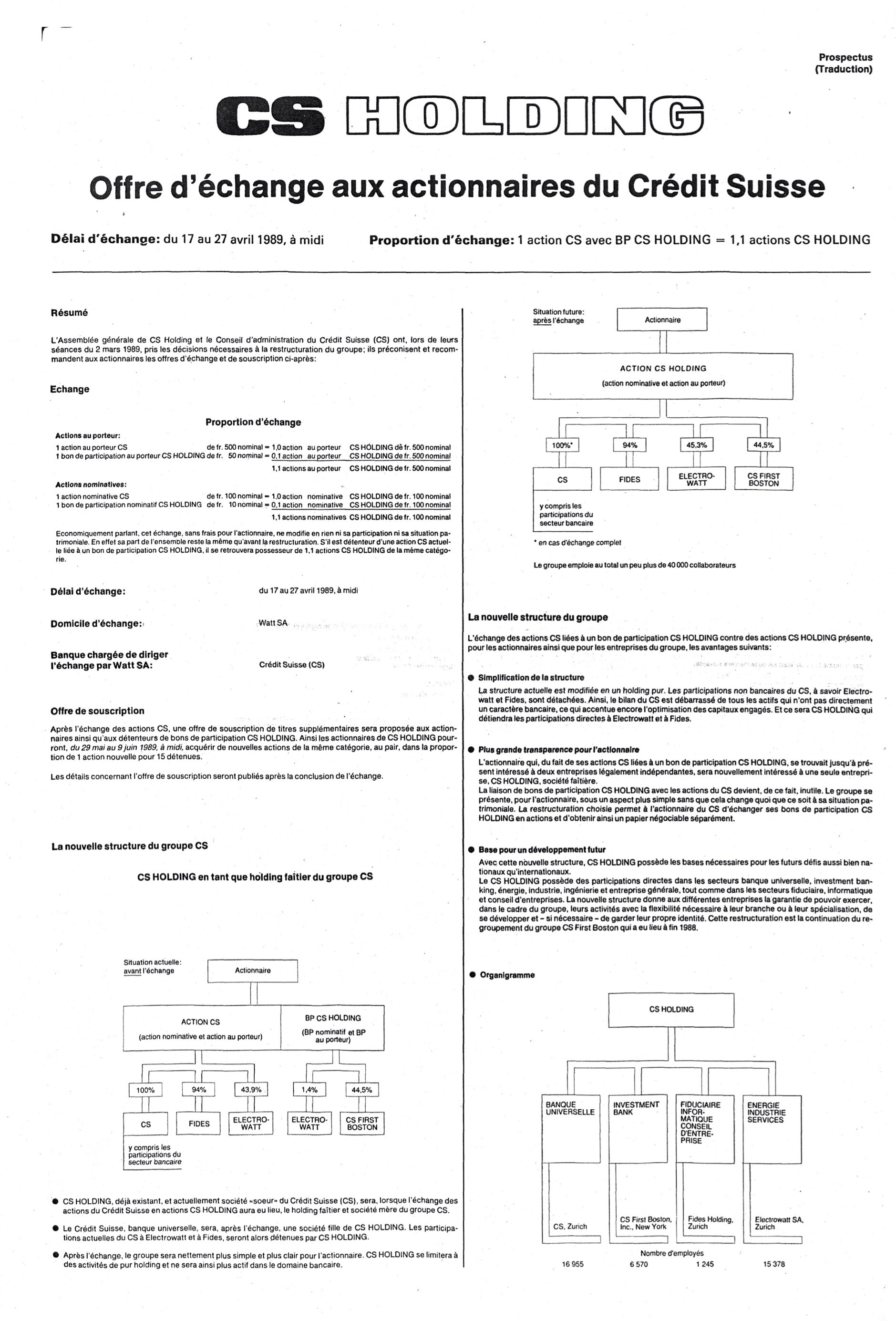

Pour Credit Suisse, c’est la dernière touche d’une mutation entamée en 1989, lorsque l’organisation de la banque change fondamentalement: CS holding va chapeauter un groupe, dont la banque est une filiale. Jusque-là, c’est cette dernière qui était au-dessus. Elle fait ainsi de la place aux acquisitions à venir, explique l'historien Joseph Jung.

De fait, celles-ci s’enchaînent: en 1990, Leu est racheté, en 1993, c’est la Banque Populaire Suisse qui entre dans le nouveau giron de CS holding, qui fait ensuite une place l’année suivante à Neue Aargauer Bank (NAB), la plus grande des banques régionales en Suisse. «Credit Suisse était numéro trois depuis des décennies. Tout d’un coup, elle se trouvait être la plus grosse des banques suisses», poursuit l’historien.

Puis, en 1996, Rainer Gut envisage un rapprochement avec l’Union de Banques Suisses. La tentative rate. Credit Suisse doit trouver une autre voie. C’est alors qu'il fait venir Lukas Mühlemann de Swiss Re.

Séparation de la banque en quatre entités

Ficelé avec l’aide du cabinet de consultants McKinsey — où le nouvel homme fort a déjà officié — leur plan minutieux de séparation de la banque en quatre entités démarre. En six mois, la banque sera restructurée de fond en comble et, dès le 1er janvier 1997, CS Holding devient Credit Suisse Group, Lukas Mühlemann prend la fonction de directeur général et les équipes sont reconstituées.

Credit Suisse ne doit plus être une «banque ayant des activités internationales», mais devenir une «institution financière internationale», affirme-t-elle dans son communiqué de l’époque. Et l’une des plus importantes du monde dans sa catégorie d’ici à l’an 2000. L’action Credit Suisse n’est pas loin de tripler dans les deux ans qui suivent l’annonce de la nouvelle organisation. Sauf que la crise financière russe de 1998 ne va pas tarder, l’éclatement de la bulle internet en 2000 non plus.

Pour Martin, ce changement n’a pas été qu’un choc personnel et momentané. Comme beaucoup d’autres, il a retrouvé un emploi dans la nouvelle structure, mais «ces années-là ont sonné la fin d’une loyauté sans borne envers notre employeur», estime-t-il. «On aurait donné notre vie à Credit Suisse», assure celui qui a encore occupé plusieurs fonctions de responsable.

On aurait donné notre vie à Credit Suisse. Mais c'était le Credit Suisse d'avant

Mais c’était le Credit Suisse d’avant: «Une banque exceptionnelle, formatrice, encourageant l’esprit entrepreneurial, avec des rémunérations confortables mais raisonnables et avec une sécurité de l’emploi, autorisant une mobilité horizontale qui permettait d’acquérir de larges compétences.»

Les connaissances globales se perdent. «Maintenant, on peine à trouver les managers compétents. Très peu de gens connaissent la banque dans son ensemble, tout le monde est très spécialisé et on voit bien les difficultés que cela pose quand il faut trouver un nouveau directeur ou un nouveau président.»

L’historien Joseph Jung, qui a travaillé pour la banque et écrit un ouvrage sur son histoire de sa fondation aux années 2000, nuance: «Quelle aurait été l’alternative? Sans ces réorganisations, ces banques n’auraient peut-être pas survécu. Elles n’auraient peut-être pas atteint la taille critique pour les clients les plus fortunés qui ont besoin de toute la palette de services financiers. Credit Suisse était ainsi prête pour le XXIe siècle.»

L'argent qui échappe au fisc

Et même si la banque s’était concentrée sur la gestion de fortune, sans les rachats du début des années 1990, comment aurait-elle trouvé le milliard de francs de bénéfice qu’elle réalise dans l’entité suisse? «Une grande partie de la clientèle vient de Leu, de la Banque Populaire Suisse et de la Neue Aargauer Bank. Ces rachats ont été fondamentaux pour les activités de gestion de fortune», juge l’historien.

Effet secondaire inattendu de la réorganisation: elle focalise l’attention des régulateurs sur l’importance de la gestion de fortune et les bénéfices qui en découlent. Lorsque la crise financière de 2008 éclate, et que les Etats se retrouvent avec les caisses vides, elles se tourneront vers une manne désormais bien visible: l’argent qui a échappé au fisc.

Les déboires de Credit Suisse ont été tellement spectaculaires qu’ils ont occulté ceux des autres. La perte d’UBS dans l’affaire Archegos — plus de 700 millions de dollars — aurait pu être un sujet à elle seule, mais elle est passée quasiment inaperçue. «Je ne veux pas particulièrement défendre UBS, prévient Andreas Venditti, analyste chez Vontobel. Ouvrez son rapport annuel et regardez la liste des problèmes dits «du passé», elle est aussi très longue. Cela montre bien que beaucoup de banques internationales sont concernées par ces enjeux. Mais, poursuit l’analyste, dans le cas d’UBS, à l’exception de la procédure en cours en France pour évasion fiscale et l’enquête toujours en cours aux Etats-Unis sur les créances hypothécaires dites «RMBS» liées aux subprimes, on n’a pas vu d’autres grosses affaires et on a l’impression qu’elle a eu ces dernières années une meilleure prise sur sa gestion des risques.»

Le traumatisme du sauvetage étatique

Comment expliquer que Credit Suisse s'enfonce dans une série de problèmes sans fin, tandis qu’UBS semble avoir repris le contrôle? Andreas Venditti voit une explication possible: le traumatisme du sauvetage étatique. A l’automne 2008, UBS est au bord du gouffre et doit être sauvée par l'Etat. Credit Suisse, elle, sauve son honneur en se recapitalisant grâce à des fonds qataris et saoudiens. Mais elle ne se remet pas en question.

Comme le rappelait en septembre 2021 au Temps Michel Demaré, qui a siégé au conseil d’administration d’UBS entre 2009 et 2019, le sauvetage a entraîné «une remise en question fondamentale: son directeur général est parti et, à une ou deux exceptions près, l’ensemble du conseil d’administration a changé. Ce n’étaient alors plus des célébrités, mais des gens qui voulaient travailler dur, qui n’avaient aucune peur de froisser des susceptibilités à l’interne. (...) Comme tous les gens qui avaient des implications dans la catastrophe étaient partis, nous avons pu ouvrir tous les dossiers et faire de l’ordre. Chez Credit Suisse, ça ne s’est pas passé comme cela.»

Les pertes sont faramineuses mais éclipsées par celles d'UBS

A Credit Suisse, le banquier d’investissement Brady Dougan, arrivé en mai 2007, continue sur sa lancée alors que s’estompe la crise des subprimes. Urs Rohner, avocat général de la banque depuis 2004, entre au conseil d'administration en 2009, puis le dirige à partir de 2011.

Le conseil lui-même n’est guère remanié. Et pourquoi changer? Les pertes liées aux subprimes sont peut-être faramineuses (8 milliards pour Credit Suisse en 2008), mais elles sont éclipsées par celles d’UBS (20 milliards, la plus grosse perte jamais enregistrée par une entreprise suisse). Et puis la banque n'a jamais été ébranlée dans son existence. En 2008, l’apport financier du Qatar et des Saoudiens d’Olayan comble les brèches. En apparence, tout va bien.

C’est une partie de l’erreur: «Après 2007, Brady Dougan a continué à croire que tout redeviendrait comme avant. Il n’a pas vu que le monde avait changé», estime l’ex-banquier et diplomate Thomas Borer. Pendant qu’UBS déconstruit la banque d’investissement, mise sur la gestion de fortune et affine sa stratégie, Credit Suisse poursuit sur la même voie.

Un exemple: la guerre contre le secret bancaire, qu’UBS solde rapidement en 2008, va empoisonner Credit Suisse jusqu’en 2014 où elle finit par payer une amende trois fois plus importante que sa concurrente. Enfin, ajoute Vincent Kaufmann, qui dirige la fondation Ethos, «UBS a mieux réussi à corriger les incitations et les rémunérations».

Aujourd’hui, beaucoup voient aussi un problème de casting. «Urs Rohner est un avocat, il n’avait pas assez de connaissances bancaires et il n’a pas su insuffler cette culture de la gestion des risques puisque lui-même était trop intéressé par le profit», estime un ancien cadre. De fait, l’homme n’est pas prompt à la remise en question. Alors que Credit Suisse accepte finalement de boucler le dossier américain en 2014, le président du conseil d’administration affirme à la radio alémanique: «Je suis blanc comme neige».

Urs Rohner: «Je suis blanc comme neige» (SRF)

En dix ans à la tête du conseil d’administration, Urs Rohner a empoché 42 millions de francs. Se pose ainsi la question de l’indépendance, qui est fondamentale au bon fonctionnement de la banque, ajoute le professeur de droit et ancien procureur tessinois Paolo Bernasconi. «Quels sont les intérêts des administrateurs de freiner la prise de risque lorsque la taille de leurs bonus, elle aussi, dépend des bénéfices? Un tel niveau de rémunération est très dangereux.»

Dans le match UBS-Credit Suisse, c'est la première qui se sort le mieux des années 2009-2020. Selon les calculs du magazine en ligne The Market, elle a enregistré un bénéfice de 48 milliards de francs sur cette période, contre 36 milliards pour Credit Suisse. Cela n’a pas empêché cette dernière d’être plus généreuse avec les bonus (43 milliards contre 37 pour UBS).

Enfin, en termes de coûts juridiques et d’amendes, l’addition a aussi été plus salée pour Credit Suisse (15,7 milliards) que pour UBS (12,8 milliards). Le contribuable suisse a davantage bénéficié de la contribution fiscale d’UBS (2,7 milliards) que de Credit Suisse (1,3 milliard) pour toute la période.

«Quand une entité peut gagner tous ses revenus de l’année grâce à un seul client ou démolir l’ensemble des profits du groupe avec le même client, c’est qu’il y a un problème», s’exclame cet ancien employé zurichois de Credit Suisse. Depuis quelques années, la banque d'investissement est au cœur de tous les enjeux pour Credit Suisse, qui dépend de ses revenus parfois mirobolants tout en y découvrant régulièrement des mauvaises surprises.

C’est un paradoxe: la banque d’investissement, la présence au cœur de la finance internationale à Wall Street, font le prestige de Credit Suisse. Mais, dans les faits, c’est l’entité suisse qui a toujours le plus rapporté en termes de bénéfices, reprend Andreas Venditti.

Ces dernières années, celle qu'il décrit comme une «perle», l’entité helvétique, a même sponsorisé le reste du groupe. Selon ses calculs, elle a réalisé un bénéfice total de 15 milliards depuis 2011, alors que le groupe n’en a enregistré que 8 milliards. Cela signifie que les activités internationales de Credit Suisse ont détruit 7 milliards sur cette période.

Pertes majeurs, gains extraordinaires

La banque d’investissement, en soi, peut être largement rentable, en témoignent les résultats des géants américains comme JP Morgan ou Goldman Sachs, poursuit l’analyste. Mais il faut des économies d’échelle importantes et si on est trop petit, c’est très difficile. En outre, c’est le segment le plus volatil de la banque, avec des pertes majeures et des gains parfois extraordinaires.

Depuis 2000, Credit Suisse n’a plus fait partie du top 3 des banques d’affaires dans le monde. Pour Andreas Venditti, le constat est évident: «Les banques suisses n’ont plus les moyens de rester dans la course, c’est trop cher. Elles doivent grossir, ce qu’elles ont essayé de faire pendant des années avec le résultat que l’on sait, ou laisser tomber. Mais décider de la deuxième option sera difficile.»

Credit Suisse a réduit ses activités de banque d'investissement depuis la crise de 2008. Mais jamais dans la même ampleur que sa grande rivale UBS, pour qui les revenus de cette division ne représentent plus que 28% du total en 2020 (contre 40% pour Credit Suisse).

«Pourquoi n’est-on pas allé plus loin dans la réduction de la banque d’affaires?» s’interroge Vincent Kaufmann, qui plaide pour cela depuis maintenant des années. «Tidjane Thiam ne semble pas être allé au bout de son projet, peut-être parce qu’il a subi des pressions de certains actionnaires qui voyaient les bénéfices possibles de cette division? Cela reste une énigme. Dans tous les cas, poursuit-il, l’argument du besoin d’avoir une banque d’affaires pour servir les clients les plus sophistiqués a ses limites.»

Pourquoi n'est-on pas allé plus loin dans la réduction de la banque d'affaires?

«La dépendance à ce segment est bien plus pernicieuse qu'elle n'y paraît. La banque d'investissement est aussi garante de salaires plus élevés partout dans l'établissement», souligne Teodoro Cocca, professeur de finance à l’Université de Linz et professeur adjoint au Swiss Finance Institute.

Les profits peuvent en outre être tels qu'il est difficile de renoncer complètement à cette perspective, d'autant plus que les rapports trimestriels mettent une certaine pression sur la direction pour produire des résultats. Or d’un point de vue rendement/risque, c’est un mauvais investissement, souligne-t-il encore. Avant d’asséner: pas plus Credit Suisse qu'UBS n’ont créé de la valeur actionnariale ces vingt dernières années dans ce domaine.

Fusion avec UBS? Rachat par une banque étrangère? Réduction drastique de la banque d'investissement? Vente des activités de gestion d’actifs? Changement de directeur général? Depuis la double affaire Archegos et Greensill, tout a été dit sur l'avenir de Credit Suisse et ce que doit faire Antonio Horta-Osorio, président élu en avril 2021 et chargé de la délicate mission de tourner la page des scandales.

Dans cette fièvre spéculative, la stratégie dévoilée le 4 novembre 2021 laisse beaucoup d’observateurs sur leur faim. Moins par le contenu réel que par le fait que, de toutes les options envisagées, celle choisie est aussi la plus attendue, de l’avis des analystes. Alors que dans l’esprit de beaucoup, seule une refonte radicale permettra de mettre un terme à l’avalanche de déboires.

Pour Antonio Horta-Osorio et Thomas Gottstein, directeur général, c’est pourtant bien un tournant. «Aujourd’hui marque un nouveau début», a assuré le premier, lors de la conférence de presse détaillant les changements à venir. Credit Suisse réduira sa banque d’investissement. Le département «Prime Service», où s’est produit l’accident Archegos, fermera presque complètement boutique. Moins de risque, plus de rendement: la banque d’affaires dans son ensemble recevra moins de capital, à l’inverse de la gestion de fortune.

Reprendre pied en matière de gestion des risques?

Si l’annonce a quelque peu déçu, c’est peut-être aussi parce que la réorganisation ne répond pas — ou du moins pas dans l'immédiat — à la question fondamentale: permettra-t-elle à la banque de reprendre pied en matière de gestion des risques?

La refonte stratégique aidera probablement à augmenter la rentabilité, mais elle ne sera pas forcément la mission la plus difficile. Changer la culture, faire de chaque banquier «un gestionnaire de risque au fond de lui», comme le martèle depuis des mois Antonio Horta-Osorio, prendra du temps. Surtout que l’on sait que la culture actuelle s’est forgée sur des décennies.

De cela, le responsable en est conscient: «La période est sans nul doute pleine de défis pour Credit Suisse. Les annonces de mi-octobre [les accords avec les autorités sur l'affaire Mozambique et les filatures] soulignent le besoin de renforcer la culture du risque», a-t-il reconnu. Il a décrit les piliers qui devront mener à ce changement. La question des bonus, souvent citée comme l’un des facteurs qui ont perverti la culture de la banque, en fait partie. La structure et le processus de rémunération seront revus, pour inclure des éléments de «sensibilité au risque», a promis le nouvel homme fort de Credit Suisse.

Parviendra-t-il à refaire de Credit Suisse le fleuron qu’il a été? Pour certains, ce qu’ils décrivent comme la «poigne» d’Antonio Horta-Osorio fera la différence. D’autres comptent sur son expérience du redressement de la banque britannique Lloyds qu’il a dirigée pendant une décennie avant de rejoindre Zurich. De son propre aveu, il n’y a pas de «solutions miracles», mais un travail «acharné» pour y parvenir. Pour les autres, il faudra s'armer de patience.

Les plus optimistes, ceux qui voyaient en Antonio Horta-Osorio le sauveur de la banque, ont vite pu déchanter. On ne saura jamais si sa stratégie aurait fonctionné, ni si le changement de mentalité qu’il promettait d’instiller se serait produit. Il est permis d’en douter. Parangon de vertu, lui-même s’est retrouvé très vite au cœur d’une affaire embarrassante. Celui qui voulait faire de chaque employé un spécialiste du risque avait mal mesuré ceux qu’il prenait lui-même: en décembre 2021, un mois après avoir dévoilé son plan, il était pris en flagrant délit de n’avoir pas respecté les règles de quarantaine en vigueur en Grande-Bretagne.

En janvier 2022, alors qu’on apprend qu’il a courbé une autre quarantaine, Antonio Horta-Osorio est contraint de démissionner. Il n’aura pas duré un an à la tête de la banque. C’est que ses méthodes ont été mal accueillies dans certains cercles de la banque. Les mêmes, probablement, qui ont tiré le tapis sous ses pieds en faisant fuiter ces informations dans la presse. Une activité désormais largement répandue dans la banque, devenue une passoire: à la moindre insatisfaction, des responsables se tournent, anonymement, vers les médias.

Ancien d’UBS et de Zurich Insurance, Axel Lehmann remplace le charismatique Portugais. Profil moins flamboyant, mais plus passe-partout à la Paradeplatz, le banquier fait déjà partie du conseil d’administration depuis son élection en avril 2021. Spécialiste de la gestion des risques, il fait profil bas, mais promet des changements.

Les portes n’ont pas fini de claquer à la tête du numéro deux suisse de la finance. Peu après, le vice-président Severin Schwan, dont la multiplication des casquettes a toujours suscité la polémique (il était alors aussi patron de Roche), renonce à ce mandat. Et ça continue: un mois plus tard, en avril, David Mathers, vétéran de la banque, responsable des finances depuis dix ans, révèle son intention de se trouver d’autres occupations.

Critiqué, Thomas Gottstein succombe ensuite à une nouvelle perte trimestrielle. En août dernier, il doit céder sa place à Ulrich Körner en tant que directeur général. C’est un management tout neuf qui doit aborder un nouveau tournant: l’ensemble de l’exécutif de la banque est désormais en place depuis moins de dix-huit mois.

Samedi 1er octobre, au matin. Un journaliste d’une chaîne de télévision australienne ne le sait pas encore, mais il s’apprête à provoquer une tornade financière à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres de là. Le geste lui vaudra un rappel à l’ordre de son employeur, mais sur le moment, alors qu’il pianote sur son iPhone, il ne réfléchit pas vraiment au poids qu’auront les quelques signes qu’il s’apprête à poster. «Des sources crédibles me disent qu’une banque d’investissement internationale est au bord du gouffre», tweete-t-il.

Un message d’apparence anodine, même pas sourcé et rapidement supprimé? Peu importe. D’autres comptes croient immédiatement y lire en filigrane le nom de Credit Suisse. En difficulté, faisant les titres de la presse internationale presque tous les jours, avec une action qui ne s’arrête plus de plonger, la banque suisse entre dans une zone de violentes turbulences. A l’autre bout du monde, quand Wall Street se réveille, Twitter et les forums sont contaminés. Rivalisant de graphiques, de calculs et de chiffres, d’autres comptes concluent: non seulement Credit Suisse est au bord de la faillite, mais nous allons au-devant d’un nouveau Lehman Brothers, dont l’effondrement avait plongé le monde dans la crise financière.

Credit Suisse is not the only major bank whose price-to-book is flashing warning signals. The list below is of all G-SIBs with PtBs of under 40%. A failure of one of them is likely to call the survival of the others into question. pic.twitter.com/LJA0YVrqco

— Alasdair Macleod (@MacleodFinance) October 2, 2022

Chez Credit Suisse, on passe le week-end au téléphone à rassurer clients et investisseurs. Non, la banque n’est pas au bord du gouffre, elle est particulièrement bien dotée en capital, assurent ses responsables. Mieux que beaucoup de ses concurrentes d’ailleurs. Un mémo d’Ulrich Körner, censé apaiser les employés, fuite. Il a l’effet inverse: il ravive les craintes d’un trou dans le capital de la banque au lieu d’apaiser. Les CDS (Credit Default Swap), ces outils qui permettent de se couvrir contre un défaut de paiement d’une obligation, flambent et dépassent même les records de 2008.

Credit Suisse is probably going bankrupt … $CS

— Wall Street Silver (@WallStreetSilv) October 1, 2022

The collapse in Credit Suisse's share price is of great concern. From $14.90 in Feb 2021, to $3.90 currently.

And with P/B=0.22, markets are saying it's insolvent and probably bust.

2008 moment soon ?

Systemic risk bank. pic.twitter.com/tbYgdGYOMY

Lorsque la bourse de Zurich ouvre, le lundi matin, l’action de Credit Suisse s’effondre de 12% à 3,50 francs, un plus bas historique. Cet ancien fleuron de l’économie suisse semble avoir touché un nouveau fond: elle devient un «meme stock», ces actions portées aux nues par des armées de petits investisseurs à l’instar de GameStop qu’ils ont sauvé de la spéculation de hedge funds. Sauf que dans ce cas, c’est l’inverse: Credit Suisse est prise en grippe. Sa valeur en bourse, aux environs de 10 milliards, l’éloigne toujours plus de sa rivale UBS, désormais cinq fois plus grande selon cette mesure.

L’action se ressaisit: analystes et spécialistes de la finance s’étonnent de cette panique et envoient des messages plus nuancés. La banque va mal, certes, mais pas à ce point-là. Même la BNS s’en mêle, elle «surveille» la situation, assure Andréa Maechler, numéro trois de la direction.

At least Credit Suisse's CDS levels have fallen off a bit... though still concerning. I'm sure other banks have no longer offer counterparty credit lines to this embattled bank by now. pic.twitter.com/VPZXTozqJC

— TheSkyhopper (@TheSkyhopper) October 13, 2022

En quelques jours, la crise se calme. Mais elle rappelle le danger inhérent au métier de banquier: tout repose sur la confiance. Une fois perdue, peu importe la raison, le risque d’une prophétie autoréalisatrice apparaît.

En novembre 2021, au moment de la publication de la première version de ce long format, nous pensions que tout avait été envisagé sur l’avenir de Credit Suisse et sur les changements à mettre en œuvre. C’était sans savoir ce que trois mois d’attente peuvent susciter comme rumeurs, spéculations, peut-être même fantasmes, sur les marchés financiers.

Lors de l’arrivée d’Ulrich Körner en août 2022, la banque en a fait le serment: la stratégie va être revue, l’établissement sera remis sur les rails de la sérénité et du profit. Mais il faudra attendre le 27 octobre pour connaître les résultats de cet examen et les décisions qui en découleront. Trois mois suspendus dans le temps.

Ce n’est pas la première annonce de ce type: Thomas Gottstein et Antonio Horta-Osorio n’avaient-ils pas promis la même chose, il y a une année, avec un délai plus long encore? Sauf qu’entre-temps, le stock de patience des investisseurs et des clients a été épuisé. Ulrich Körner et Axel Lehmann n’auront le 27 octobre plus le droit à l’erreur, à l’hésitation, ni à la modestie. Modestie, non pas dans l’attitude, mais dans les changements qu’ils entendent entreprendre pour stabiliser la banque et lui donner une chance d’être à nouveau rentable.

La présentation du plan d’Antonio Horta-Osorio, il y a un an, avait déçu par son manque d’ambition. La banque d’investissement, délestée de quelques activités, restait bien trop importante aux yeux des investisseurs et analystes. Il n’est plus possible de temporiser. Sur l’année écoulée, la division d’investissement a de nouveau fait perdre de l’argent à l’ensemble du groupe. Selon les analystes, le trou pourrait être de 500 millions au troisième trimestre, partiellement compensé par des meilleurs résultats dans les autres unités.

La tâche du nouveau duo reste délicate: démanteler une banque d’investissement est difficile, coûte cher tout en réduisant les sources de revenus. Et garder certaines activités demeure nécessaire pour les grands clients internationaux et très fortunés que vise en priorité la banque. C’est cet équilibre, entre tournant radical et coût probablement substantiel de l’opération, qu’Ulrich Körner et Axel Lehmann doivent trouver. Tout en obtenant suffisamment de fonds pour amorcer ce pivot, via des ventes ou des apports venant d’investisseurs. Sans oublier le travail, forcément lent, de la transformation de la culture d’entreprise.

Les deux banquiers seront-ils à la hauteur de l’enjeu? Ils ont en tout cas l’expérience: Ulrich Körner faisait partie de la direction d’UBS, lorsque, après la crise financière et le sauvetage par l’Etat, il a fallu repenser la stratégie et sabrer dans la banque d’investissement. Et sabrer, là et même ailleurs dans d’autres unités, cela ne fait pas peur à «Uli, der Messer».

Vous aimez nos longs formats?

Le Temps met tout son cœur à réaliser des contenus interactifs et immersifs, que vous pouvez retrouver sur tous vos supports. Journalistes, photographes, vidéastes, graphistes et développeurs collaborent étroitement pendant plusieurs semaines ou mois pour vous proposer des longs formats comme celui-ci, qui répondent à une grande exigence éditoriale.

Leur réalisation prend du temps et des ressources considérables. Nous sommes cependant persuadés que ces investissements en valent la peine, et avons fait le choix de laisser certains de ces contenus en libre accès et dépourvus de publicité. Un choix rendu possible par le soutien de nos fidèles et nouveaux lecteurs.

Pour continuer à travailler en totale indépendance éditoriale et produire des contenus interactifs, Le Temps compte sur vous. Si vous souhaitez nous soutenir, souscrivez dès maintenant un abonnement!

Nous espérons vous compter encore longtemps parmi nos lecteurs.